『笑点』の永久欠番とは?2代目林家三平さん語る(2017/03/11 放送)

先週に引き続き、今週も落語家の林家三平さんをお迎えしました。

今日は3月11日。東日本大震災からちょうど6年になります。三平さんはあの日、埼玉県でロケ中だったそう。「で、帰宅難民になって家にはなかなか帰れず、公衆電話っていうのはあんだけ有り難いものなんだなっていうのを初めて知りました。妻とも公衆電話で連絡が取れたんで」。震災後には『水戸黄門』で共演した里見浩太朗さんと一緒に被災地を訪れたりもしたそうです。

大学時代に落語の道へ進んだ三平さん。まずは見習いとしてカバン持ちを1〜2年、そして前座を4〜5年を経験。そして、二つ目になると好きな落語をやれるようになり、紋付羽織を作ることができるそう。

「二つ目は手ぬぐいも作れるんです。だからそこでお客さんに手ぬぐいを配っていろんなことやっていいんですが、ただ師匠の保護下ではないので、寄席のお給金は入った時しかもらえなくなります。前座さんの頃は毎日のように寄席に入って毎日1000円貰ってたんですよ。それがなくなります。だから収入源ぜんぶ絶たれます」

「でも、自分で売り込んで喫茶店の2階だとかで少しずつ4、5人の前で落語やるようになって、いくばくかのお金をもらうようになって生活していくようにするんですよね。それを長いと10年ぐらいやる方もいますよね。そして真打ちになりますね」

落語協会の場合は真打ち試験のようなものがあるわけではなく、席亭(余生の経営者)がお客さんからの評判や実際の落語で判断して理事会に推薦し、満場一致で認められてようやく真打ちになれるそう。

「寄席の定席で修行した方とホール落語で修行した方ってタイプが全然違うんですよ。寄席の世界っていうのは、自分目当てのお客さんは3分の1いるかいないかですよ。それ以外のお客さんまで笑わせないといけないっていう。だから試練が毎日のように…」

「だって寄席ってこれをやるって決めて行っちゃいけないんですよ。決めて行くともう前に出てる場合があるんですよ。先にやられちゃってる場合があるんで、持ち駒はたくさん持ってないといけないんですよ。例えば、新宿末廣亭の夜の8時上がりってなると、寄席は昼の12時から始まってるもんですから、どれだけの数の…同じ系統の話もできないし」

そんな伝統芸能の世界にあって、江戸落語では初となる英語の落語にも挑戦した三平さん。そのことについてはこう話してくれました。

「初めてのものって何もなかったんでチャレンジだと思って。上方は桂枝雀師匠がすでにおやりになってたんですよ。でも、江戸では誰もやってなかったんです。で、俺やるよって手あげて覚えてシンガポールに行ってやったのが初めてですね。で、通じないと思ってたんですよ、ストーリーは。聞いてくれないと思ってたんですけど、意外や意外、みんな聞いてくれるんですよね」「東京よりウケました(笑)」

ここまでのお話はすべて“林家いっ平”だった頃のこと。2009年にはお父様の“林家三平”を襲名します。

今日は3月11日。東日本大震災からちょうど6年になります。三平さんはあの日、埼玉県でロケ中だったそう。「で、帰宅難民になって家にはなかなか帰れず、公衆電話っていうのはあんだけ有り難いものなんだなっていうのを初めて知りました。妻とも公衆電話で連絡が取れたんで」。震災後には『水戸黄門』で共演した里見浩太朗さんと一緒に被災地を訪れたりもしたそうです。

大学時代に落語の道へ進んだ三平さん。まずは見習いとしてカバン持ちを1〜2年、そして前座を4〜5年を経験。そして、二つ目になると好きな落語をやれるようになり、紋付羽織を作ることができるそう。

「二つ目は手ぬぐいも作れるんです。だからそこでお客さんに手ぬぐいを配っていろんなことやっていいんですが、ただ師匠の保護下ではないので、寄席のお給金は入った時しかもらえなくなります。前座さんの頃は毎日のように寄席に入って毎日1000円貰ってたんですよ。それがなくなります。だから収入源ぜんぶ絶たれます」

「でも、自分で売り込んで喫茶店の2階だとかで少しずつ4、5人の前で落語やるようになって、いくばくかのお金をもらうようになって生活していくようにするんですよね。それを長いと10年ぐらいやる方もいますよね。そして真打ちになりますね」

落語協会の場合は真打ち試験のようなものがあるわけではなく、席亭(余生の経営者)がお客さんからの評判や実際の落語で判断して理事会に推薦し、満場一致で認められてようやく真打ちになれるそう。

「寄席の定席で修行した方とホール落語で修行した方ってタイプが全然違うんですよ。寄席の世界っていうのは、自分目当てのお客さんは3分の1いるかいないかですよ。それ以外のお客さんまで笑わせないといけないっていう。だから試練が毎日のように…」

「だって寄席ってこれをやるって決めて行っちゃいけないんですよ。決めて行くともう前に出てる場合があるんですよ。先にやられちゃってる場合があるんで、持ち駒はたくさん持ってないといけないんですよ。例えば、新宿末廣亭の夜の8時上がりってなると、寄席は昼の12時から始まってるもんですから、どれだけの数の…同じ系統の話もできないし」

そんな伝統芸能の世界にあって、江戸落語では初となる英語の落語にも挑戦した三平さん。そのことについてはこう話してくれました。

「初めてのものって何もなかったんでチャレンジだと思って。上方は桂枝雀師匠がすでにおやりになってたんですよ。でも、江戸では誰もやってなかったんです。で、俺やるよって手あげて覚えてシンガポールに行ってやったのが初めてですね。で、通じないと思ってたんですよ、ストーリーは。聞いてくれないと思ってたんですけど、意外や意外、みんな聞いてくれるんですよね」「東京よりウケました(笑)」

ここまでのお話はすべて“林家いっ平”だった頃のこと。2009年にはお父様の“林家三平”を襲名します。

「自分でこの名前を継ぎたいと言ってもムリなんですよ。それもまた席亭さんの声とか、真打ちと同じですよ、理事会で先輩の噺家さんが彼にこの継がさせてやってもいいんじゃないか、っていう声が挙がるとそこで継げるんですよ。また満場一致ですよ」

「でもね、今思うと、親父の名前を継いだ瞬間はいいんですよ。みんながわーっと盛り上がって、お祭りだから。お祭りが終わった後が一番怖いですよ。今が怖いです。なんて言えばいいのかな、名前が襲ってきてるんですよね。何をやるんだ今からって。だから“襲名”って書くんですよね。目出度いことなのに襲うって字書かないでしょ」

そんなふうに偉大なお父様の後を継いだプレッシャーについて語ってくれた三平さん。でも、先代のイメージのない人が増えている時代なのは良かったかも知れないともおっしゃっていました。

そして、2代目林家三平となって8年目となる昨年、50周年を迎えたあの『笑点』の大喜利メンバーに抜擢された三平さん。45歳でのメンバー入りは、46歳で大喜利に参加した春風亭昇太さんに次ぐ歴代2位の高年齢だとか。

「今思うと、あそこの席に座って先輩方と戦うっていうんですかね、ある意味。今まで本当に面倒見てもらった先輩方が同じスタンスで手を上げて答えるっていうのは初めての体験ですし。あ、こういうやり方をするんだっていう持っていき方が一人ひとり違うんで、それを肌で感じることができるっていうのはいいポジションというか、いいところに座らせてもらったなと思いますね」

三平さんが『笑点』で一番驚いたのは、野球チームの永久欠番のようなものがあることだそう。

「笑点の今のところの永久欠番っていうのは、着物の色なんですよ。最初は三平ちゃんを紺にさせようかって言ったら、紺が5代目圓楽師匠なんですよ。じゃ、緑って言ったら、緑は歌丸師匠なんですよ。色がないって言っていろいろ消去法でやったら、今の丁子色、ベージュになったんですよ」

また、お子さんの名前のアイデアを『笑点』で募集。昨年生まれた息子さんは、柊乃助(しゅうのすけ)くんと名付けられました。「いろんな名前が来ましたね。で、うち姓が海老名じゃないですか。海老名サービスエリアっていうのが一番多かったですね(笑)」。ちょうど雪が降った11月24日に生まれたので、冬がつく漢字“柊(ひいらぎ)”を入れた名前にしたそうです。

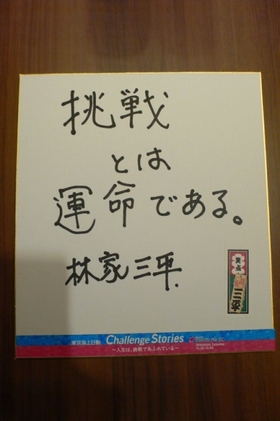

5月に初めて“絶叫落語”なるものにチャレンジするという三平さん。「ご自身にとっての挑戦とは?」と尋ねると、「挑戦って運命だと思いますね。だって挑戦する環境に追い込まれるわけでしょ。だから自分はやろうと思うんですよね。そういう運命にすべてが包まれて自分が自発的に動き始めると思ってます」と答えてくれました。

番組ではそんな林家三平さんの挑戦に関するメッセージを色紙に書いて頂きました!こちらの色紙を1名様にプレゼントします。このホームページ右のメッセージフォームから「林家三平さんの色紙希望」と書いてご応募ください!