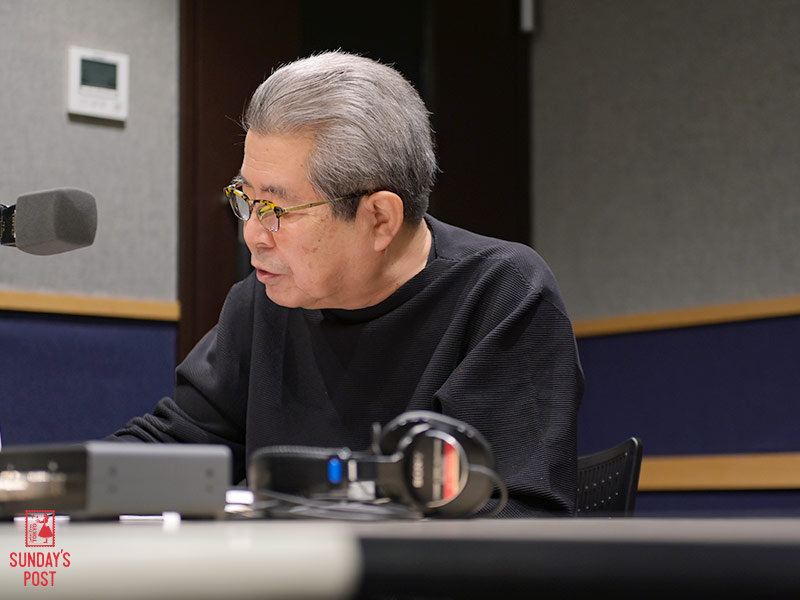

落語家の立川志の輔さんがご登場!

-

- 2024/03/03

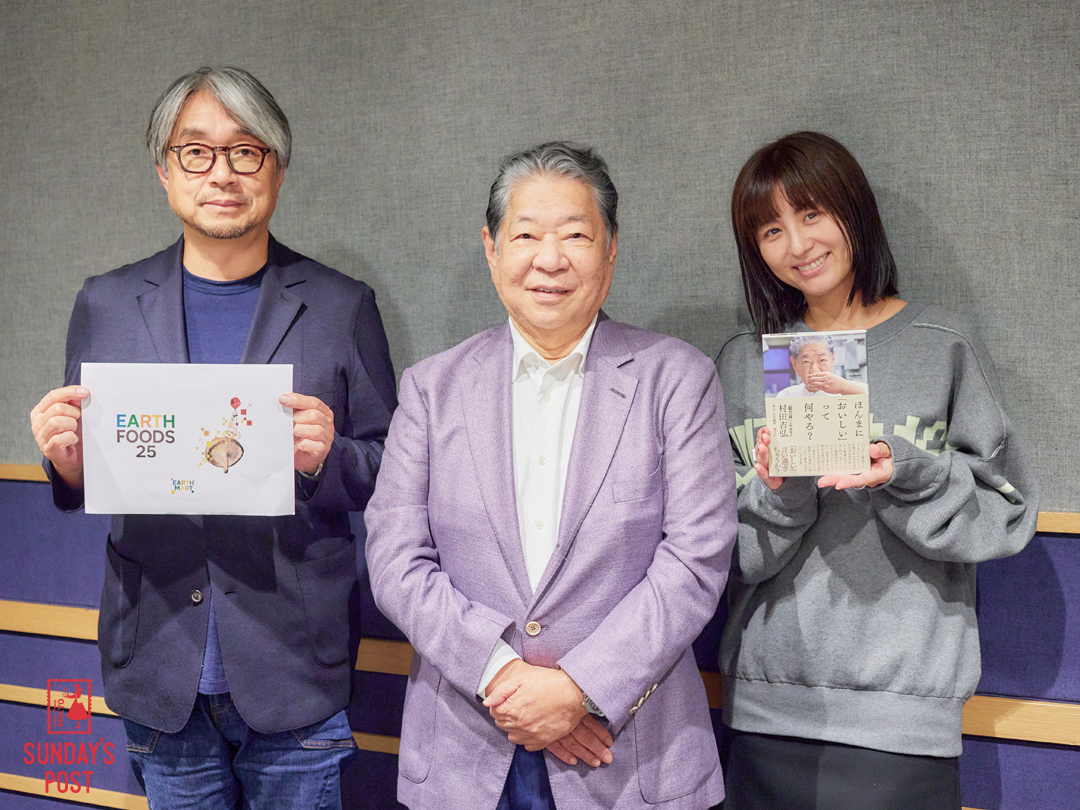

落語家の立川志の輔さんをお迎えして

今回はスタジオに、落語家の立川志の輔さんをお迎えしました。

今回はスタジオに、落語家の立川志の輔さんをお迎えしました。 宇賀「今年はくまモンが志の輔さんと共演をされたと」

宇賀「今年はくまモンが志の輔さんと共演をされたと」立川「1ヶ月、渋谷のPARCO劇場で共に暮らしましたと言ってもいいくらい」

小山「どうしてお世話になることになったんですか?」

立川「今から十何年前に、ゆるキャラ大ブームがございまして、ゆるキャラで新作落語をつくったんですよ。終わったあとに、くまモンが出てきてくれたらお客さんとしては最高だろうなあと思って、ダメ元で熊本県にお願いをしましたら、『熊本のためになるならお好きなように』と言っていただいて。なんておおらかなことをおっしゃるんだろう、じゃあ落語の中で二言目には『熊本、熊本』と言おうかな、と。それじゃ落語にならないけど、最後にちゃんと熊本のよさをくまモンと共にやれるコーナーにするので、ということだったんです」

立川「今から十何年前に、ゆるキャラ大ブームがございまして、ゆるキャラで新作落語をつくったんですよ。終わったあとに、くまモンが出てきてくれたらお客さんとしては最高だろうなあと思って、ダメ元で熊本県にお願いをしましたら、『熊本のためになるならお好きなように』と言っていただいて。なんておおらかなことをおっしゃるんだろう、じゃあ落語の中で二言目には『熊本、熊本』と言おうかな、と。それじゃ落語にならないけど、最後にちゃんと熊本のよさをくまモンと共にやれるコーナーにするので、ということだったんです」小山「ありがたいです。志の輔師匠がはじめてPARCO劇場に行ったのは?」

立川「52年前です。PARCO劇場が出来たのが52年前だったので」

小山「じゃあ柿落としの時だったんですね。当時は大学生ですか?」

立川「はい、18歳で富山から出てきて、当日券を買って、座って、観て。すごいなあ、と。格調の高い演劇を、あるいはコンサートを東京全域の至るところで同時にやっているのだと思うと、田舎者としては怪物のような都市に来た感じでした」

宇賀「すでに落語には興味があったんですか?」

立川「落研に4月に入りましたから、入学した年に。三宅裕司さんが私の2年上で。後輩たちを連れて行くわけですよ、立て看板を持って。『あなた新入生? こっちこっち、105号室、こっちに来て』と行くと、高座がつくってあって。三宅さんをはじめ、2年先輩の人たちが落語をやっているんです。そうすると、若者たちが100人以上集まって、同じところでドーン、ドーンと笑うんですよ。この人が言うひとことでこの塊が笑うんだ、これが落語か、と思って、その一瞬で虜になったようなものですね」

立川「落研に4月に入りましたから、入学した年に。三宅裕司さんが私の2年上で。後輩たちを連れて行くわけですよ、立て看板を持って。『あなた新入生? こっちこっち、105号室、こっちに来て』と行くと、高座がつくってあって。三宅さんをはじめ、2年先輩の人たちが落語をやっているんです。そうすると、若者たちが100人以上集まって、同じところでドーン、ドーンと笑うんですよ。この人が言うひとことでこの塊が笑うんだ、これが落語か、と思って、その一瞬で虜になったようなものですね」小山「それまで、落語というものにあまり興味はなかったんですか?」

立川「なかったですね」

小山「じゃあ本当に勧誘で引っ張られて行って? 面白いですね! 師匠を引っ張って行った人が、落語会の歴史を変えた人じゃないですか?」

小山「じゃあ本当に勧誘で引っ張られて行って? 面白いですね! 師匠を引っ張って行った人が、落語会の歴史を変えた人じゃないですか?」宇賀「そうですよね、その方が引っ張って行かなかったら……」

小山「その方のことはもう覚えていないですよね?」

立川「いえ、1年先輩で。今は新潟で自転車屋の跡取りになっています。毎回、新潟公演で彼と会うと、『俺がお前を引っ張って行ってやったんだぞ』と恩着せがましく言われますね」

宇賀「いつ頃から本格的に落語家を目指そうと思われていたんですか?」

宇賀「いつ頃から本格的に落語家を目指そうと思われていたんですか?」立川「落語は一生懸命覚えて、いっぱい楽しい話を頭の中に入れておこう、若いうちに……とかは素人了見で思いましたけど、プロになろうとは1回も思っていないんですよ」

小山「大学を卒業されてからは、普通の会社に?」

立川「劇団に入りました。劇団の養成所に入って、演劇を勉強してみたいなと。2年間、勉強しました」

小山「でも芝居の道はドロップアウトしてしまい……」

立川「たまたま、ゴールデン街で飲んでいたら、隣に座った人が広告会社の人で。くだらないことを言っていたんでしょうね、毎晩のようにその人と会っているうちに、その人が『うちの会社、来ない? 明日、社長に会わせるから』と……なんちゅう時代だったんですかね」

小山「談志さんのところにはどうやって入門されたんですか?」

小山「談志さんのところにはどうやって入門されたんですか?」立川「それなんですよね」

小山「そもそも、取り合ってもらえないイメージがあるんですけど」

立川「基本的にはうちの師匠は、来るものは拒まず。その代わり、気に入らなければクビだ、と。そんなのはたくさんいた時代ですけど、私が履歴書を持っていったら、『ふうん、大学は出たのか。養成所をに入って演劇をやってみたけどダメでした。広告をやってみました、会社に入りましたがダメでした。落語でもやってみるかっちゅう気持ちなんだろうけどね。まあどっかそこらあたり、ウロウロしてろよ』というのが最初の言葉だったんです」

立川「基本的にはうちの師匠は、来るものは拒まず。その代わり、気に入らなければクビだ、と。そんなのはたくさんいた時代ですけど、私が履歴書を持っていったら、『ふうん、大学は出たのか。養成所をに入って演劇をやってみたけどダメでした。広告をやってみました、会社に入りましたがダメでした。落語でもやってみるかっちゅう気持ちなんだろうけどね。まあどっかそこらあたり、ウロウロしてろよ』というのが最初の言葉だったんです」小山「そこらあたりをウロウロしていろって言われて、どの辺にいていいのかが……」

立川「なかなかそういうことを言う人事部の人っていないでしょ」

宇賀「(笑)」

小山「志の輔師匠はどう捉えたんですか?」

小山「志の輔師匠はどう捉えたんですか?」立川「入門させてもらえないと困りますから。『帰れ!』と怒鳴られないまで帰るつもりはないですから、兄弟子のところに行きまして、『入門したいと言ったら、そこらでウロウロしてろと言われたんですけど』と言ったら、『じゃあ俺のうしろにいて、俺の真似をしながら1つひとつ覚えていけよ』という兄弟子がいてくれたんで、その人に助けてもらってなんとか過ごしました。そしたら半年経たないうちに、(談志師匠が)『俺は落語協会を脱退する』と宣言したんですよ。私はこれから寄席に出るつもりでいたのに。『俺は協会を出るから、お前は寄席には出ない』と。『喋るところは自分で探せ。俺がひとりでお前を育てるんだ。文句はねえだろう?』と」

小山「自分が向かっていた道がなくなったようなものですよね。でも、師匠についていくしかない、と?」

立山「ないですよね。先がどうなるかわかりませんでしたけど。落語の立川流というものをこしらえまして、42年前。そこの最初の弟子に、幸か不幸かなってしまいました。『要はお前は俺の実験台ということだよな。何でもいいからやってこい』と言われて、そこからの私のとんでもない波乱の人生がですね、始まっちゃったんですよ」

宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、志の輔さんがこれまで、もらったり書いたりしたお手紙で心に残っているものはありますか?」

宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、志の輔さんがこれまで、もらったり書いたりしたお手紙で心に残っているものはありますか?」立川「先ほどの談志の話になりますが、数々の妄言も毒舌も多かったです。でも、談志と一緒に旅に行って、私が鞄持ちをして、何日かの講演をやって全国を回って帰ってきますよね。最初にうちに帰ってすることが、うがい。手を洗って、顔を洗って、書斎の大きな机の前にドンと座ったら、まず名刺を並べるんです」

小山「旅のあいだにもらってきた名刺ですね」

立山「順番に、1人ひとりに礼状を書くんですよ」

小山「かっこいいですね!」

立川「永六輔先生もそうでしたけど、それをやるんですよね。僕らには怖いし、言うことはキツイし、何を言われるかわからない。帰ったらまず何をしろ、と言われるのかと思っていても、『風呂を沸かせ』と言われて、風呂を沸かして戻ってくると、書斎で書いている。その日のうちに『角の郵便ポストに入れてこい』と」

立川「永六輔先生もそうでしたけど、それをやるんですよね。僕らには怖いし、言うことはキツイし、何を言われるかわからない。帰ったらまず何をしろ、と言われるのかと思っていても、『風呂を沸かせ』と言われて、風呂を沸かして戻ってくると、書斎で書いている。その日のうちに『角の郵便ポストに入れてこい』と」小山「お話をうかがって、それはやってみたくなりました!」

立川「人の気持ちをものすごくわかる人なんですよね」

宇賀「そして今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきてくださっているんですよね。どなたに宛てたお手紙ですか?」

立山「たまたま、私が20年ほど前に千葉県の佐原市で出会ったこの方に。今は亡き方ですが。天国で聞いていただこうと筆をとりました。伊能忠敬さんです」

立山「たまたま、私が20年ほど前に千葉県の佐原市で出会ったこの方に。今は亡き方ですが。天国で聞いていただこうと筆をとりました。伊能忠敬さんです」志の輔さんから伊能忠敬へ宛てたお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(3月10日まで聴取可能)。

宇賀「今日の放送を聞いて、志の輔さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。

【〒102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 立川志の輔さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」

皆さんからのお手紙、お待ちしています

毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。

毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。引き続き、皆さんからのお手紙、お待ちしています。日常のささやかな出来事、薫堂さんと宇賀さんに伝えたいこと、大切にしたい人や場所のことなど、何でもOKです。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。

今週の後クレ

今回のメッセージは、滋賀県〈大津中央郵便局〉竹端将樹さんでした!

今回のメッセージは、滋賀県〈大津中央郵便局〉竹端将樹さんでした!「私が中学生だった時は、携帯電話が発売される前だったので、メールでのやり取りはなく、好きな同級生の子に年賀状を出して、返事が来るかどうかを楽しみにしていた思い出があります。その後、その子との進展は特にありませんでしたが、年賀状の返事が来た時は、とても嬉しかったです。丁寧に字を書くことで相手に想いが伝わるのが、直筆の手紙の良いところだと思います。」

MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。

全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所

を教えてください。

〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7

SUNDAY'S POST宛