栃木県の伝統工芸品「鹿沼箒」の唯一の職人 増形早苗さん

-

- 2023/06/25

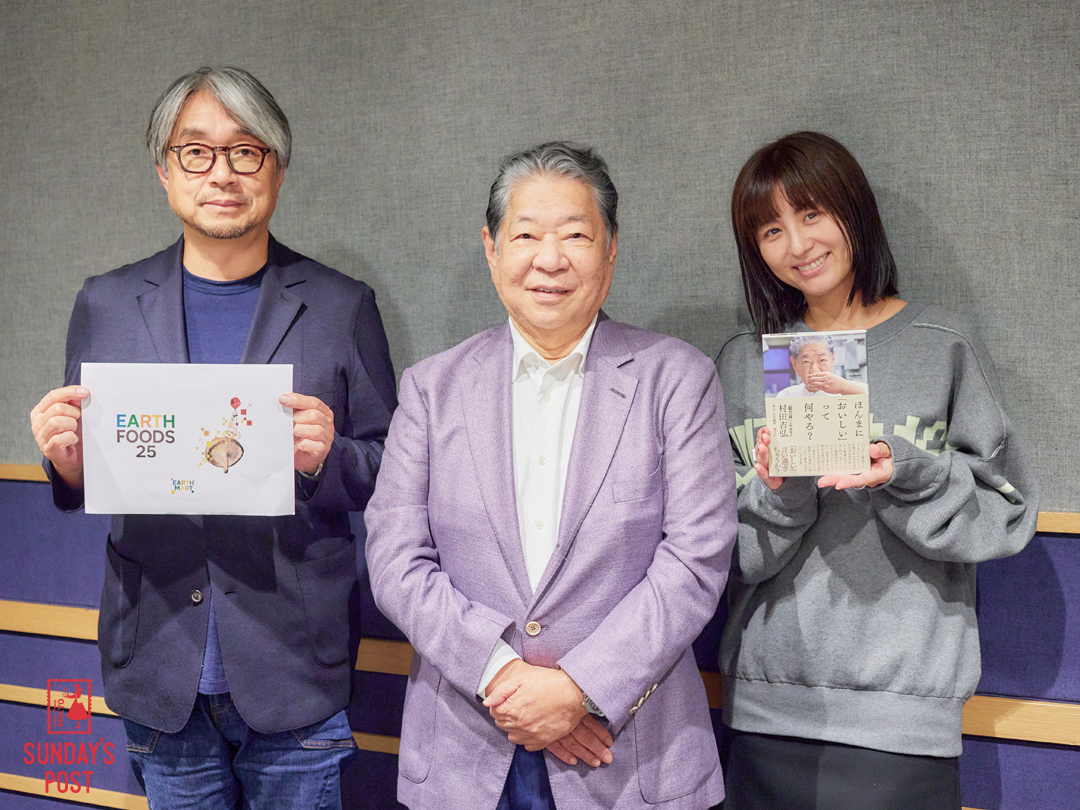

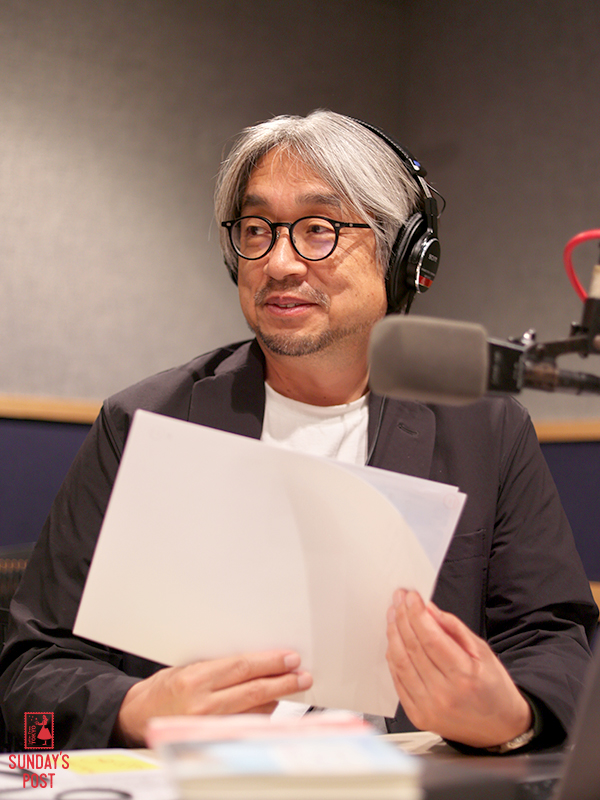

鹿沼箒職人 増形早苗さんをお迎えして

今回は栃木県鹿沼市から、「鹿沼箒」の職人である増形早苗さんをスタジオにお迎えしました。

今回は栃木県鹿沼市から、「鹿沼箒」の職人である増形早苗さんをスタジオにお迎えしました。

宇賀「増形さんは、蛤形の鹿沼箒を作っていらっしゃる唯一の職人さんなんです」

小山「箒が名産品になるきっかけはあったんですか?」

増形「江戸から箒の材料にする種が渡ってきたのがもともとだったんです。栽培をしていい草が採れて、鹿沼は日光東照宮を建てた職人たちが移り住んだ街なので職人が多かったんですね。それで、ただの箒じゃなくて、日本一の箒を私たちで作ってやろう、ということで技術を高めていって、こういう独特のかたちの箒に仕上がったと聞いています」

増形「江戸から箒の材料にする種が渡ってきたのがもともとだったんです。栽培をしていい草が採れて、鹿沼は日光東照宮を建てた職人たちが移り住んだ街なので職人が多かったんですね。それで、ただの箒じゃなくて、日本一の箒を私たちで作ってやろう、ということで技術を高めていって、こういう独特のかたちの箒に仕上がったと聞いています」

宇賀「今日は実際にお持ちいただいているんですよね」

小山「この柄のところは何でできているんですか?」

小山「この柄のところは何でできているんですか?」

増形「これは高知の黒竹です」

宇賀「色を付けたわけではないんですね」

増形「普通、箒は真竹が多いんですけど、黒竹って皮が薄くて軽いんですね。加工はちょっと難しいんですけども、それでも箒は軽い方がいいということで、うちは先代から黒竹を使っています。もともと黒い竹なんです」

小山「柄があって……この部分は何ていうんですか?」

小山「柄があって……この部分は何ていうんですか?」

増形「柄と草の接合部分が蛤(はまぐり)のかたちに似ているんですね。その部分を“蛤”って呼んでいます」

宇賀「ここがプクッとしているのはめずらしいですよね」

増形「ここが鹿沼箒の特徴になります」

小山「そもそも草は何ですか?」

増形「これは座敷箒にするためだけの、“箒きび”とか“箒モロコシ”と呼ぶ植物です」

小山「箒のためだけにしか使われていないんですか?」

増形「はい、とにかく柔らかくてしなりがいいんですね。日本の座敷の細かな塵とかホコリを掃くように特化しているんですね。それに適した柔らかさになっています」

宇賀「見た目も美しいですし、何より軽いですし、使ってみたいなと思いました」

小山「みなさん、これを買ったらどのくらい使われるんですか?」

増形「50年くらいは持つと」

小山・宇賀「50年!」

宇賀「もう一生物ですね」

宇賀「もう一生物ですね」

増形「いい箒って使っていくと短くなっていって、上の方にある糸の部分は外して、最後の最後まで使えるんですね」

小山「それは自分で切っていくんですか?」

増形「そうなんです」

小山「50年はすごいですね。50年ものの箒とか見てみたいですよね、だって掃除機は絶対に使えないじゃないですか」

増形「うちの母がちょうど、金婚式で。お嫁に来るときに箒を持たされていて、いまだに同じ箒を50年使っています」

宇賀「究極のエコでサスティナブルですね。やっぱり掃除機とは違った箒の良さがあるんですよね」

増形「やっぱりいい草で作られた箒というのは、すごく自分の手の延長みたいに指先で撫でるような感覚が手に伝わるんですね。手の触感と、目で見てゴミが取れる感覚と、耳でサッサっと掃く音と、体の五感を使って掃除ができるので、そういう意味で心地よいとおっしゃる方は多いですね」

宇賀「増形さんはいま唯一の職人さんということなんですけど、減ってきてしまっているということなんですか?」

増形「私の祖父の代でもう最後の一人だったので。その時点でいなくなっていましたね」

宇賀「どうして職人でやっていこうと思われたんですか?」

増形「もともとはまったく興味がなかったんですけど、私の母方の祖父が箒職人で。小さい頃から母が忙しかったので、祖父のもとで遊んで育ったんですね。本当に育ての親みたいな感じで。祖父と祖母で二人三脚で、ずっと箒を作っていたのを見ていたんですけど……祖母が急死してしまって。祖父が気落ちをしてしまって『もう箒はやめたい』『この仕事はやめたい』と言い出したので、小さい頃から当たり前に見てきていたので、なくすには惜しいと思って、思い切って「『じゃあ私にやらせてくれないか』と言ったんです」

増形「もともとはまったく興味がなかったんですけど、私の母方の祖父が箒職人で。小さい頃から母が忙しかったので、祖父のもとで遊んで育ったんですね。本当に育ての親みたいな感じで。祖父と祖母で二人三脚で、ずっと箒を作っていたのを見ていたんですけど……祖母が急死してしまって。祖父が気落ちをしてしまって『もう箒はやめたい』『この仕事はやめたい』と言い出したので、小さい頃から当たり前に見てきていたので、なくすには惜しいと思って、思い切って「『じゃあ私にやらせてくれないか』と言ったんです」

小山「その時はまだ仕事は何かされていたんですか?」

増形「介護福祉士の仕事をしていて。だから余計、一人になったおじいちゃんを助けたい、という気持ちもありました」

小山「50年も持つんだったら、おじいさまが作られた箒を修理してほしい、と持ってくる方はいらっしゃらないんですか?」

増形「いらっしゃいますね。ただ、箒って修理して使うというよりは、使い下げていくという考え方で。壊れてきたら違う場所で使うようにしていくものなんですね。最初は畳、板の間、土間、外掃きって感じで」

小山「最後は外掃きになるんですね。……欲しくなってきますね」

宇賀「やっぱり貴重なものなんですよね、数が作れない」

増形「そうですね。昔から鹿沼箒は特級品で、美しさも求める箒で。草も栽培した中から2割しか鹿沼箒にはならない、と言われているくらいなので。なかなか作れないんです」

小山「箒はどんな方が買いに来るんですか?」

小山「箒はどんな方が買いに来るんですか?」

増形「おじいちゃんがやっていた頃はご年配の女性がほとんどだったんですけど、ここ10年で若い方、特に都心に住んでいる若い方や、子育てをしていらっしゃるお母さんが『静かに掃除できるから』と。あとは男性が非常に増えました」

小山「男性はものが好きだから、掃除したいというよりもこの箒が欲しいんじゃないですかね」

宇賀「確かに音がしないというのはいいですね。これは1本、おいくらするものなんですか?」

増形「それが伝統的な鹿沼箒のサイズなんですけど、それで3万円からになります」

宇賀「購入したいという方は、どうするといいですか?」

増形「直売のイベントに来ていただくか、少しなんですけど、販売していただいている店舗もありますので。決定している販売会が9月30日に栃木県の大谷町であります」

小山「いまはそれに向けて商品を作っている感じなんですか?」

増形「まだ収穫をしていないので……収穫待ちです」

宇賀「いつ頃から作り始めるんですか?」

増形「早ければ7月中旬から収穫が始まるので、その収穫を待って製作が始まります」

小山「その期間は何をするんですか?」

増形「雨の時期は天日干しができないのでお休みで、草の仕分けをしたりとか下準備をしています」

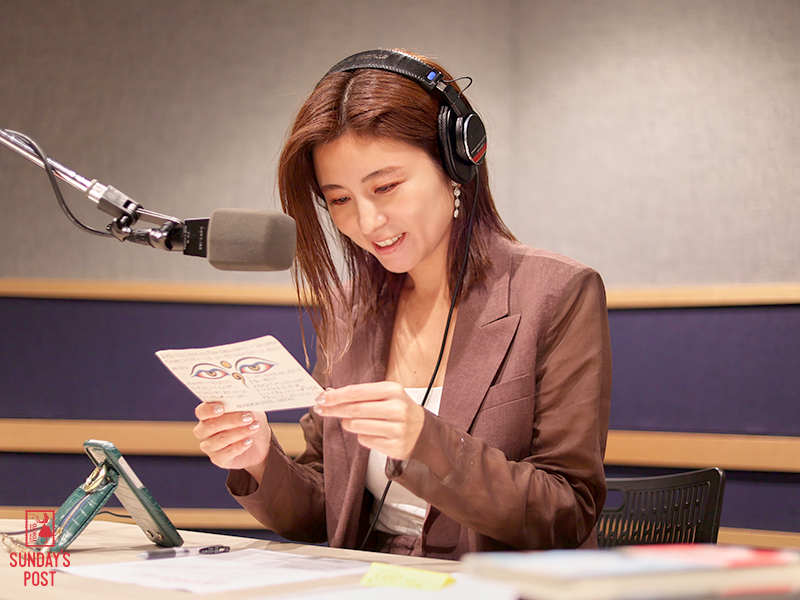

宇賀「さて、この番組は『お手紙』をテーマにお送りしているのですが、増形さんはこれまで受け取ったり書いたりした中で、印象に残っているお手紙はありますか?」

増形「私が受け取ったり書いたりするわけではないんですけど、私があとを継ぐと決まった時に、おじいちゃんは何も言わなかったんですよ。亡くなるまで何も伝えられないままでいたんですけど、『継ぎたい』と言った次の日に、仕事関係者とかお客様とか自分の友人に、すごくたくさん手紙を書いて『後継ぎができたんだ』と伝えていたらしいんですよ。それがすごく嬉しかったです」

増形「私が受け取ったり書いたりするわけではないんですけど、私があとを継ぐと決まった時に、おじいちゃんは何も言わなかったんですよ。亡くなるまで何も伝えられないままでいたんですけど、『継ぎたい』と言った次の日に、仕事関係者とかお客様とか自分の友人に、すごくたくさん手紙を書いて『後継ぎができたんだ』と伝えていたらしいんですよ。それがすごく嬉しかったです」

小山「でも、増形さんには言わないんですね」

増形「言わなかったんです。継いでよかったのかな? と、ずっと思ったままいたんですけど、お葬式で、友人方がそのことを教えてくれて。ああ、継いでよかったんだなと思いました」

宇賀「おじいさまも嬉しかったんでしょうね。

そして今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきていただいているんですよね。どなたへのお手紙ですか?」

増形「息子に手紙を書いてきました」

小山「いまおいくつなんですか?」

増形「もうすぐ18歳になります」

増形さんのお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(7月2日まで聴取可能)。

宇賀「今日の放送を聞いて、増形さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。

【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 増形早苗さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」

小山「弟子は取られないんですか?」

小山「弟子は取られないんですか?」

増形「もし本当に技術が欲しいという方がいたら、あげたいとは思っているんですけど」

小山「ぜひ、この放送を聞いて、弟子入りしたいという方が現れたらいいですね。最後に、増形さんのこれからの夢、もしくは未来にこれを残したい、というものはありますか?」

増形「一歩でも祖父の箒に近づきたいですね。まだ納得いく箒が作れていないので」

小山「おじいさまが作られた箒は当然、何本かお持ちなんですか?」

増形「初代とおじいちゃんの箒を1本ずつ持っています」

小山「時々、見返すことはあるんですか?」

増形「見ると、もう自己嫌悪みたいになっちゃって、つらくなっちゃうんですけど、でもあえて見るようにしています」

小山「やっぱり違うんですか」

増形「全然違います」

小山「でも、そうやって高みを目指すその想いがあるだけで素晴らしいですよね」

増形早苗さん、ありがとうございました!

増形早苗さん、ありがとうございました!

小山「箒が名産品になるきっかけはあったんですか?」

増形「江戸から箒の材料にする種が渡ってきたのがもともとだったんです。栽培をしていい草が採れて、鹿沼は日光東照宮を建てた職人たちが移り住んだ街なので職人が多かったんですね。それで、ただの箒じゃなくて、日本一の箒を私たちで作ってやろう、ということで技術を高めていって、こういう独特のかたちの箒に仕上がったと聞いています」

増形「江戸から箒の材料にする種が渡ってきたのがもともとだったんです。栽培をしていい草が採れて、鹿沼は日光東照宮を建てた職人たちが移り住んだ街なので職人が多かったんですね。それで、ただの箒じゃなくて、日本一の箒を私たちで作ってやろう、ということで技術を高めていって、こういう独特のかたちの箒に仕上がったと聞いています」宇賀「今日は実際にお持ちいただいているんですよね」

小山「この柄のところは何でできているんですか?」

小山「この柄のところは何でできているんですか?」増形「これは高知の黒竹です」

宇賀「色を付けたわけではないんですね」

増形「普通、箒は真竹が多いんですけど、黒竹って皮が薄くて軽いんですね。加工はちょっと難しいんですけども、それでも箒は軽い方がいいということで、うちは先代から黒竹を使っています。もともと黒い竹なんです」

小山「柄があって……この部分は何ていうんですか?」

小山「柄があって……この部分は何ていうんですか?」増形「柄と草の接合部分が蛤(はまぐり)のかたちに似ているんですね。その部分を“蛤”って呼んでいます」

宇賀「ここがプクッとしているのはめずらしいですよね」

増形「ここが鹿沼箒の特徴になります」

小山「そもそも草は何ですか?」

増形「これは座敷箒にするためだけの、“箒きび”とか“箒モロコシ”と呼ぶ植物です」

小山「箒のためだけにしか使われていないんですか?」

増形「はい、とにかく柔らかくてしなりがいいんですね。日本の座敷の細かな塵とかホコリを掃くように特化しているんですね。それに適した柔らかさになっています」

宇賀「見た目も美しいですし、何より軽いですし、使ってみたいなと思いました」

小山「みなさん、これを買ったらどのくらい使われるんですか?」

増形「50年くらいは持つと」

小山・宇賀「50年!」

宇賀「もう一生物ですね」

宇賀「もう一生物ですね」増形「いい箒って使っていくと短くなっていって、上の方にある糸の部分は外して、最後の最後まで使えるんですね」

小山「それは自分で切っていくんですか?」

増形「そうなんです」

小山「50年はすごいですね。50年ものの箒とか見てみたいですよね、だって掃除機は絶対に使えないじゃないですか」

増形「うちの母がちょうど、金婚式で。お嫁に来るときに箒を持たされていて、いまだに同じ箒を50年使っています」

宇賀「究極のエコでサスティナブルですね。やっぱり掃除機とは違った箒の良さがあるんですよね」

増形「やっぱりいい草で作られた箒というのは、すごく自分の手の延長みたいに指先で撫でるような感覚が手に伝わるんですね。手の触感と、目で見てゴミが取れる感覚と、耳でサッサっと掃く音と、体の五感を使って掃除ができるので、そういう意味で心地よいとおっしゃる方は多いですね」

宇賀「増形さんはいま唯一の職人さんということなんですけど、減ってきてしまっているということなんですか?」

増形「私の祖父の代でもう最後の一人だったので。その時点でいなくなっていましたね」

宇賀「どうして職人でやっていこうと思われたんですか?」

増形「もともとはまったく興味がなかったんですけど、私の母方の祖父が箒職人で。小さい頃から母が忙しかったので、祖父のもとで遊んで育ったんですね。本当に育ての親みたいな感じで。祖父と祖母で二人三脚で、ずっと箒を作っていたのを見ていたんですけど……祖母が急死してしまって。祖父が気落ちをしてしまって『もう箒はやめたい』『この仕事はやめたい』と言い出したので、小さい頃から当たり前に見てきていたので、なくすには惜しいと思って、思い切って「『じゃあ私にやらせてくれないか』と言ったんです」

増形「もともとはまったく興味がなかったんですけど、私の母方の祖父が箒職人で。小さい頃から母が忙しかったので、祖父のもとで遊んで育ったんですね。本当に育ての親みたいな感じで。祖父と祖母で二人三脚で、ずっと箒を作っていたのを見ていたんですけど……祖母が急死してしまって。祖父が気落ちをしてしまって『もう箒はやめたい』『この仕事はやめたい』と言い出したので、小さい頃から当たり前に見てきていたので、なくすには惜しいと思って、思い切って「『じゃあ私にやらせてくれないか』と言ったんです」小山「その時はまだ仕事は何かされていたんですか?」

増形「介護福祉士の仕事をしていて。だから余計、一人になったおじいちゃんを助けたい、という気持ちもありました」

小山「50年も持つんだったら、おじいさまが作られた箒を修理してほしい、と持ってくる方はいらっしゃらないんですか?」

増形「いらっしゃいますね。ただ、箒って修理して使うというよりは、使い下げていくという考え方で。壊れてきたら違う場所で使うようにしていくものなんですね。最初は畳、板の間、土間、外掃きって感じで」

小山「最後は外掃きになるんですね。……欲しくなってきますね」

宇賀「やっぱり貴重なものなんですよね、数が作れない」

増形「そうですね。昔から鹿沼箒は特級品で、美しさも求める箒で。草も栽培した中から2割しか鹿沼箒にはならない、と言われているくらいなので。なかなか作れないんです」

小山「箒はどんな方が買いに来るんですか?」

小山「箒はどんな方が買いに来るんですか?」増形「おじいちゃんがやっていた頃はご年配の女性がほとんどだったんですけど、ここ10年で若い方、特に都心に住んでいる若い方や、子育てをしていらっしゃるお母さんが『静かに掃除できるから』と。あとは男性が非常に増えました」

小山「男性はものが好きだから、掃除したいというよりもこの箒が欲しいんじゃないですかね」

宇賀「確かに音がしないというのはいいですね。これは1本、おいくらするものなんですか?」

増形「それが伝統的な鹿沼箒のサイズなんですけど、それで3万円からになります」

宇賀「購入したいという方は、どうするといいですか?」

増形「直売のイベントに来ていただくか、少しなんですけど、販売していただいている店舗もありますので。決定している販売会が9月30日に栃木県の大谷町であります」

小山「いまはそれに向けて商品を作っている感じなんですか?」

増形「まだ収穫をしていないので……収穫待ちです」

宇賀「いつ頃から作り始めるんですか?」

増形「早ければ7月中旬から収穫が始まるので、その収穫を待って製作が始まります」

小山「その期間は何をするんですか?」

増形「雨の時期は天日干しができないのでお休みで、草の仕分けをしたりとか下準備をしています」

宇賀「さて、この番組は『お手紙』をテーマにお送りしているのですが、増形さんはこれまで受け取ったり書いたりした中で、印象に残っているお手紙はありますか?」

増形「私が受け取ったり書いたりするわけではないんですけど、私があとを継ぐと決まった時に、おじいちゃんは何も言わなかったんですよ。亡くなるまで何も伝えられないままでいたんですけど、『継ぎたい』と言った次の日に、仕事関係者とかお客様とか自分の友人に、すごくたくさん手紙を書いて『後継ぎができたんだ』と伝えていたらしいんですよ。それがすごく嬉しかったです」

増形「私が受け取ったり書いたりするわけではないんですけど、私があとを継ぐと決まった時に、おじいちゃんは何も言わなかったんですよ。亡くなるまで何も伝えられないままでいたんですけど、『継ぎたい』と言った次の日に、仕事関係者とかお客様とか自分の友人に、すごくたくさん手紙を書いて『後継ぎができたんだ』と伝えていたらしいんですよ。それがすごく嬉しかったです」小山「でも、増形さんには言わないんですね」

増形「言わなかったんです。継いでよかったのかな? と、ずっと思ったままいたんですけど、お葬式で、友人方がそのことを教えてくれて。ああ、継いでよかったんだなと思いました」

宇賀「おじいさまも嬉しかったんでしょうね。

そして今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきていただいているんですよね。どなたへのお手紙ですか?」

増形「息子に手紙を書いてきました」

小山「いまおいくつなんですか?」

増形「もうすぐ18歳になります」

増形さんのお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(7月2日まで聴取可能)。

宇賀「今日の放送を聞いて、増形さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。

【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 増形早苗さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」

小山「弟子は取られないんですか?」

小山「弟子は取られないんですか?」増形「もし本当に技術が欲しいという方がいたら、あげたいとは思っているんですけど」

小山「ぜひ、この放送を聞いて、弟子入りしたいという方が現れたらいいですね。最後に、増形さんのこれからの夢、もしくは未来にこれを残したい、というものはありますか?」

増形「一歩でも祖父の箒に近づきたいですね。まだ納得いく箒が作れていないので」

小山「おじいさまが作られた箒は当然、何本かお持ちなんですか?」

増形「初代とおじいちゃんの箒を1本ずつ持っています」

小山「時々、見返すことはあるんですか?」

増形「見ると、もう自己嫌悪みたいになっちゃって、つらくなっちゃうんですけど、でもあえて見るようにしています」

小山「やっぱり違うんですか」

増形「全然違います」

小山「でも、そうやって高みを目指すその想いがあるだけで素晴らしいですよね」

増形早苗さん、ありがとうございました!

増形早苗さん、ありがとうございました!皆さんからのお手紙、お待ちしています

毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。

毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。引き続き、皆さんからのお手紙、お待ちしています。日常のささやかな出来事、薫堂さんと宇賀さんに伝えたいこと、大切にしたい人や場所のことなど、何でもOKです。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。

今週の後クレ

今回のメッセージは、福岡県〈福間郵便局〉松木聖さんでした!

今回のメッセージは、福岡県〈福間郵便局〉松木聖さんでした!「僕はおばあちゃん子だったのですが、早くに亡くしてしまいました。新入社員として配達業務に配属されると、ご年配の方と接する機会が増えました。毎日顔を合わせる際に挨拶をしていたら、自分を待っていてくれるお客さまもいて、自分の祖母を思い出しながら仕事をしています。実際のお孫さんよりも僕の方が少し年齢は下だとは思うのですが、お客さまも孫に会うような気持ちで接してくれているのではないかと思い、毎日、お話も楽しみながら局に帰っています。この仕事をしていてよかったと感じています。」

MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。

全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所

を教えてください。

〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7

SUNDAY'S POST宛