人形浄瑠璃文楽の魅力とは? 豊竹靖太夫さんが登場

-

- 2023/06/11

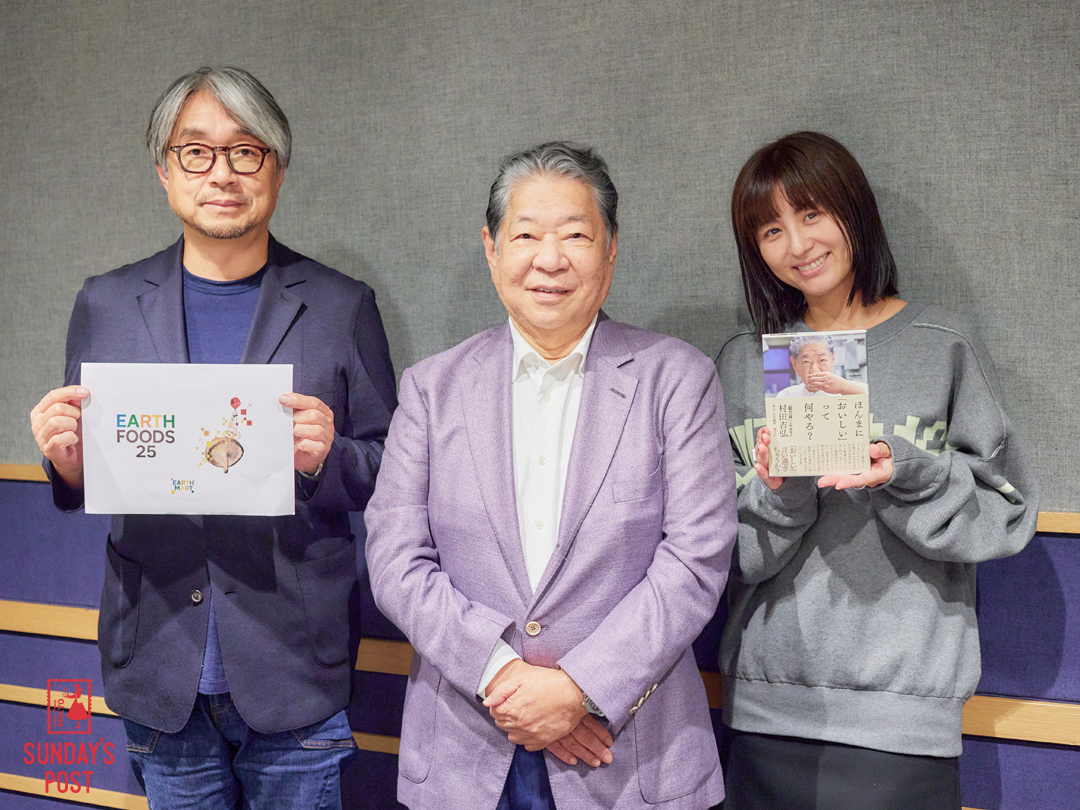

人形浄瑠璃文楽の太夫 豊竹靖太夫さんをお迎えして

今回は、人形浄瑠璃文楽の太夫 豊竹靖太夫(とよたけ やすたゆう)さんをスタジオにお迎えしました。

今回は、人形浄瑠璃文楽の太夫 豊竹靖太夫(とよたけ やすたゆう)さんをスタジオにお迎えしました。

宇賀「私は数回、観たことがあるのですが、あまり詳しくなくて……はじめに、文楽とは何なのかということを教えていただけますか?」

豊竹「文楽というのは江戸時代にできた人形芝居でして。人形浄瑠璃文楽というのが正式な名前なんですけれども、もともとは人形を操ってお芝居をする芸能とまた別にですね、音曲として行われていたものが合体して、人形浄瑠璃という1つの芸能になったんですね。人形浄瑠璃文楽の“文楽”というのは、人形浄瑠璃は日本中にいっぱいあるんですけども、1つの座のグループ、劇団の名前と思っていただけたらよろしいと思います。江戸時代から続いてプロとしてずーっと続いているのが、この人形浄瑠璃文楽なんですね」

豊竹「文楽というのは江戸時代にできた人形芝居でして。人形浄瑠璃文楽というのが正式な名前なんですけれども、もともとは人形を操ってお芝居をする芸能とまた別にですね、音曲として行われていたものが合体して、人形浄瑠璃という1つの芸能になったんですね。人形浄瑠璃文楽の“文楽”というのは、人形浄瑠璃は日本中にいっぱいあるんですけども、1つの座のグループ、劇団の名前と思っていただけたらよろしいと思います。江戸時代から続いてプロとしてずーっと続いているのが、この人形浄瑠璃文楽なんですね」

小山「太夫の豊竹靖太夫さん、とご紹介しましたけど、“太夫”は何ですか?」

宇賀「太夫は、物語を伝えている人、歌いながら物語を読む人?」

豊竹「そうです。まさに物語を伝えるのが太夫の仕事ですね。ただ、厳密には我々は“語り”と言います」

宇賀「語り、なんですね」

豊竹「義太夫を歌うとは言わないんですね」

小山「人形を扱う方はまた違う名前なんですか?」

豊竹「太夫と三味線と人形という3つの職種から1つの舞台ができています。太夫は太夫しかやりませんし、三味線は太棹三味線しか弾きませんし、人形は人形しか使わないですね。最初は頭と右(手)を持つ人、これがいちばんの人形遣いのリーダーで“主遣い(おもづかい)”という人がいまして、次に左手を動かす“左遣い”という人がいまして、最後に足を遣う“足遣い”。この3人で1体の人形を遣っています」

豊竹「太夫と三味線と人形という3つの職種から1つの舞台ができています。太夫は太夫しかやりませんし、三味線は太棹三味線しか弾きませんし、人形は人形しか使わないですね。最初は頭と右(手)を持つ人、これがいちばんの人形遣いのリーダーで“主遣い(おもづかい)”という人がいまして、次に左手を動かす“左遣い”という人がいまして、最後に足を遣う“足遣い”。この3人で1体の人形を遣っています」

宇賀「どういった内容の物語があるんですか?」

豊竹「文楽の作品はですね、大きく分けて“時代物”と“世話物”という2つに分けられるんですけれども、時代物は江戸時代にできた作品です。江戸時代から見た昔のお話、江戸時代の人にとっての時代劇というようなものですかね。世話物と言いますのが、いちばん表的なものが世話物の始まりと言われている、近松門左衛門の『曽根崎心中』というのがありますけれども、江戸時代の人にとっての現代劇ですね」

宇賀「大阪が発祥なんですか?」

豊竹「人形浄瑠璃文楽は大阪の地で生まれましたけど、浄瑠璃は京都でもやっていたり、いわゆる関西の芸能なんですね。ただし現代の大阪弁とはやっぱり違いまして、昔の大阪弁ということになります」

小山「人形遣いの方との呼吸の相性みたいなものはあるんですか?」

小山「人形遣いの方との呼吸の相性みたいなものはあるんですか?」

豊竹「そうですね、我々が舞台に出る時は、太夫と三味線は長いこと舞台稽古をするんですけども、人形を入れての稽古というのは1回だけしかしないんです、初日前に。基本的には太夫と三味線が演奏する義太夫節にあわせて人形が動いてくれますから、よっぽどこちらにまずいことがない限りは、駄目出しはないですけれども。ただ、3つの職種が集まってやっている舞台ですから、どこが偉いとかそういうわけではなくて、進行上で調整がいるところは話し合って調整をして本番を迎えるというかたちですね」

小山「普通だったら演出家とか舞台監督とかがいるじゃないですか。人形浄瑠璃文楽の世界でもいらっしゃるんですか?」

豊竹「演出家というのはいないんです。舞台監督は舞台を進行するだけですから、演出家はいません。語る太夫が、弾く三味線弾きが、この人物をどんなふうに表現したいのか、どんなふうにお客さんに伝えたいのかをきちっと出せば、人形が応えてくれるということですね。押せば押すほど、向こうもちゃんとはね返ってきますから。それをしないと中途半端なものになってしまいますからね。それで出来上がっている世界ですね」

小山「でも、1回しか合わせないってびっくりじゃないですか」

宇賀「びっくりしました! あと、距離も遠いじゃないですか。太夫さんと三味線の方は離れたところに座っていらっしゃいますよね。どうやって息を合わせているんだろう、と思ったんですよね」

宇賀「びっくりしました! あと、距離も遠いじゃないですか。太夫さんと三味線の方は離れたところに座っていらっしゃいますよね。どうやって息を合わせているんだろう、と思ったんですよね」

豊竹「そうですね。基本的に、人形さんが太夫と三味線の息をうかがってくれていますので、こちらは『うかがわれているな』というのがわかりますから。そこで『行きますよ』という気持ちになりますので、呼吸は遠くても伝わるものは伝わると思いますね。人形も太夫の語りに、微妙なずれがあるわけですね。そこがまた何とも言えない魅力ではあるんですけども。あまり言葉通りに動いたら、滑稽になってしまいますからね。決して同時に動いているわけではないんです」

小山「古典芸能の中も、文楽のいちばんの魅力はどういうところにあるんですか?」

豊竹「すごく難しいのですが……人形はそのまま置いていたら、何の魂もなくて、ポツンと立っているだけなんですけど、それを舞台に上げて義太夫と人形遣いが一緒になったら、人間以上にお客さんに何かを伝えられる。そういう可能性がすごくありますよね。人形だから伝えられるものがあると思うんです」

小山「確かに、生きているみたいですよね」

豊竹「人形だから感じられるものだと思いますね」

宇賀「今は文楽の世界に入りたい、という人は増えているんですか?」

宇賀「今は文楽の世界に入りたい、という人は増えているんですか?」

豊竹「入りたい人が増えているとありがたいのですが、文楽の研修生を毎年募集するようになりまして、今年度は研修生の応募がなかったので、ちょっと悲しい状態でしたね」

小山「受かった人がいなかったんじゃなくて、応募がなかったんですか?」

豊竹「そうですね」

宇賀「募集をしていると知らない方も多いかもしれないですね」

豊竹「そうなんですよね。Twitterとかでも上げてはいるんですけれどもね、SNSは自分の興味のあるものが上がってきてしまいますから、まったく知らない人にどうやって届けたらいいのかなと、それをいま、悩みますね」

豊竹「そうなんですよね。Twitterとかでも上げてはいるんですけれどもね、SNSは自分の興味のあるものが上がってきてしまいますから、まったく知らない人にどうやって届けたらいいのかなと、それをいま、悩みますね」

小山「でも今日の放送を聴いて、運命的に『自分がやるのはこれだ!』と思った方もいらっしゃるかもしれないですね」

豊竹「いていただけたら、国立文楽劇場にお電話いただきたいんですけれどもね」

小山「靖太夫さんの時は(年齢制限が)23歳でしたが、緩くなっているんですよね」

豊竹「原則としてはそうですが、緩くなっています。大丈夫ですので、気にせずに応募していただきたいなと思います」

小山「仮に、僕が『弟子にしてください』と言いに行ったらどうするんですか?」

小山「仮に、僕が『弟子にしてください』と言いに行ったらどうするんですか?」

豊竹「ちょっとそれは年齢が行きすぎているかな、と。修業期間が足りないかな、と」

小山「30歳だったとしても厳しいですか?」

豊竹「30くらいまでじゃないですかね、それは本当に、まずはお電話ください、ですね」

宇賀「さて、この番組は『お手紙』をテーマにお送りしているのですが、今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきていただいているんですよね」

宇賀「さて、この番組は『お手紙』をテーマにお送りしているのですが、今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきていただいているんですよね」

豊竹「私の最初の師匠、豊竹嶋太夫に。もう亡くなりましたけども、手紙を書いてきましたので、読みたいと思います」

豊竹さんのお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(6月18日まで聴取可能)。

宇賀「今日の放送を聞いて、豊竹さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。

【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 豊竹靖太夫さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」

宇賀「最後に、靖太夫さんのこれからの夢を教えてください」

豊竹「古典芸能は後継者がいないと続きませんけれども、若い人たちがもっともっと勉強をする場を作っていきたいなというのが私の夢ですね。若い人たちのためでもありますし、まだ入ってきていない、これから入ってくる次の文楽を担う人たちのためにも、もっといろいろなことをやっていきたいというのが私の想いです」

豊竹靖太夫さん、ありがとうございました!

豊竹靖太夫さん、ありがとうございました!

国立文楽劇場 Webサイト

国立文楽劇場 Twitter

豊竹靖太夫さん Twitter

豊竹「文楽というのは江戸時代にできた人形芝居でして。人形浄瑠璃文楽というのが正式な名前なんですけれども、もともとは人形を操ってお芝居をする芸能とまた別にですね、音曲として行われていたものが合体して、人形浄瑠璃という1つの芸能になったんですね。人形浄瑠璃文楽の“文楽”というのは、人形浄瑠璃は日本中にいっぱいあるんですけども、1つの座のグループ、劇団の名前と思っていただけたらよろしいと思います。江戸時代から続いてプロとしてずーっと続いているのが、この人形浄瑠璃文楽なんですね」

豊竹「文楽というのは江戸時代にできた人形芝居でして。人形浄瑠璃文楽というのが正式な名前なんですけれども、もともとは人形を操ってお芝居をする芸能とまた別にですね、音曲として行われていたものが合体して、人形浄瑠璃という1つの芸能になったんですね。人形浄瑠璃文楽の“文楽”というのは、人形浄瑠璃は日本中にいっぱいあるんですけども、1つの座のグループ、劇団の名前と思っていただけたらよろしいと思います。江戸時代から続いてプロとしてずーっと続いているのが、この人形浄瑠璃文楽なんですね」小山「太夫の豊竹靖太夫さん、とご紹介しましたけど、“太夫”は何ですか?」

宇賀「太夫は、物語を伝えている人、歌いながら物語を読む人?」

豊竹「そうです。まさに物語を伝えるのが太夫の仕事ですね。ただ、厳密には我々は“語り”と言います」

宇賀「語り、なんですね」

豊竹「義太夫を歌うとは言わないんですね」

小山「人形を扱う方はまた違う名前なんですか?」

豊竹「太夫と三味線と人形という3つの職種から1つの舞台ができています。太夫は太夫しかやりませんし、三味線は太棹三味線しか弾きませんし、人形は人形しか使わないですね。最初は頭と右(手)を持つ人、これがいちばんの人形遣いのリーダーで“主遣い(おもづかい)”という人がいまして、次に左手を動かす“左遣い”という人がいまして、最後に足を遣う“足遣い”。この3人で1体の人形を遣っています」

豊竹「太夫と三味線と人形という3つの職種から1つの舞台ができています。太夫は太夫しかやりませんし、三味線は太棹三味線しか弾きませんし、人形は人形しか使わないですね。最初は頭と右(手)を持つ人、これがいちばんの人形遣いのリーダーで“主遣い(おもづかい)”という人がいまして、次に左手を動かす“左遣い”という人がいまして、最後に足を遣う“足遣い”。この3人で1体の人形を遣っています」宇賀「どういった内容の物語があるんですか?」

豊竹「文楽の作品はですね、大きく分けて“時代物”と“世話物”という2つに分けられるんですけれども、時代物は江戸時代にできた作品です。江戸時代から見た昔のお話、江戸時代の人にとっての時代劇というようなものですかね。世話物と言いますのが、いちばん表的なものが世話物の始まりと言われている、近松門左衛門の『曽根崎心中』というのがありますけれども、江戸時代の人にとっての現代劇ですね」

宇賀「大阪が発祥なんですか?」

豊竹「人形浄瑠璃文楽は大阪の地で生まれましたけど、浄瑠璃は京都でもやっていたり、いわゆる関西の芸能なんですね。ただし現代の大阪弁とはやっぱり違いまして、昔の大阪弁ということになります」

小山「人形遣いの方との呼吸の相性みたいなものはあるんですか?」

小山「人形遣いの方との呼吸の相性みたいなものはあるんですか?」豊竹「そうですね、我々が舞台に出る時は、太夫と三味線は長いこと舞台稽古をするんですけども、人形を入れての稽古というのは1回だけしかしないんです、初日前に。基本的には太夫と三味線が演奏する義太夫節にあわせて人形が動いてくれますから、よっぽどこちらにまずいことがない限りは、駄目出しはないですけれども。ただ、3つの職種が集まってやっている舞台ですから、どこが偉いとかそういうわけではなくて、進行上で調整がいるところは話し合って調整をして本番を迎えるというかたちですね」

小山「普通だったら演出家とか舞台監督とかがいるじゃないですか。人形浄瑠璃文楽の世界でもいらっしゃるんですか?」

豊竹「演出家というのはいないんです。舞台監督は舞台を進行するだけですから、演出家はいません。語る太夫が、弾く三味線弾きが、この人物をどんなふうに表現したいのか、どんなふうにお客さんに伝えたいのかをきちっと出せば、人形が応えてくれるということですね。押せば押すほど、向こうもちゃんとはね返ってきますから。それをしないと中途半端なものになってしまいますからね。それで出来上がっている世界ですね」

小山「でも、1回しか合わせないってびっくりじゃないですか」

宇賀「びっくりしました! あと、距離も遠いじゃないですか。太夫さんと三味線の方は離れたところに座っていらっしゃいますよね。どうやって息を合わせているんだろう、と思ったんですよね」

宇賀「びっくりしました! あと、距離も遠いじゃないですか。太夫さんと三味線の方は離れたところに座っていらっしゃいますよね。どうやって息を合わせているんだろう、と思ったんですよね」豊竹「そうですね。基本的に、人形さんが太夫と三味線の息をうかがってくれていますので、こちらは『うかがわれているな』というのがわかりますから。そこで『行きますよ』という気持ちになりますので、呼吸は遠くても伝わるものは伝わると思いますね。人形も太夫の語りに、微妙なずれがあるわけですね。そこがまた何とも言えない魅力ではあるんですけども。あまり言葉通りに動いたら、滑稽になってしまいますからね。決して同時に動いているわけではないんです」

小山「古典芸能の中も、文楽のいちばんの魅力はどういうところにあるんですか?」

豊竹「すごく難しいのですが……人形はそのまま置いていたら、何の魂もなくて、ポツンと立っているだけなんですけど、それを舞台に上げて義太夫と人形遣いが一緒になったら、人間以上にお客さんに何かを伝えられる。そういう可能性がすごくありますよね。人形だから伝えられるものがあると思うんです」

小山「確かに、生きているみたいですよね」

豊竹「人形だから感じられるものだと思いますね」

宇賀「今は文楽の世界に入りたい、という人は増えているんですか?」

宇賀「今は文楽の世界に入りたい、という人は増えているんですか?」豊竹「入りたい人が増えているとありがたいのですが、文楽の研修生を毎年募集するようになりまして、今年度は研修生の応募がなかったので、ちょっと悲しい状態でしたね」

小山「受かった人がいなかったんじゃなくて、応募がなかったんですか?」

豊竹「そうですね」

宇賀「募集をしていると知らない方も多いかもしれないですね」

豊竹「そうなんですよね。Twitterとかでも上げてはいるんですけれどもね、SNSは自分の興味のあるものが上がってきてしまいますから、まったく知らない人にどうやって届けたらいいのかなと、それをいま、悩みますね」

豊竹「そうなんですよね。Twitterとかでも上げてはいるんですけれどもね、SNSは自分の興味のあるものが上がってきてしまいますから、まったく知らない人にどうやって届けたらいいのかなと、それをいま、悩みますね」小山「でも今日の放送を聴いて、運命的に『自分がやるのはこれだ!』と思った方もいらっしゃるかもしれないですね」

豊竹「いていただけたら、国立文楽劇場にお電話いただきたいんですけれどもね」

小山「靖太夫さんの時は(年齢制限が)23歳でしたが、緩くなっているんですよね」

豊竹「原則としてはそうですが、緩くなっています。大丈夫ですので、気にせずに応募していただきたいなと思います」

小山「仮に、僕が『弟子にしてください』と言いに行ったらどうするんですか?」

小山「仮に、僕が『弟子にしてください』と言いに行ったらどうするんですか?」豊竹「ちょっとそれは年齢が行きすぎているかな、と。修業期間が足りないかな、と」

小山「30歳だったとしても厳しいですか?」

豊竹「30くらいまでじゃないですかね、それは本当に、まずはお電話ください、ですね」

宇賀「さて、この番組は『お手紙』をテーマにお送りしているのですが、今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきていただいているんですよね」

宇賀「さて、この番組は『お手紙』をテーマにお送りしているのですが、今日は、『今、想いを伝えたい人』に宛てたお手紙を書いてきていただいているんですよね」豊竹「私の最初の師匠、豊竹嶋太夫に。もう亡くなりましたけども、手紙を書いてきましたので、読みたいと思います」

豊竹さんのお手紙の朗読は、ぜひradikoでお聞きください(6月18日まで聴取可能)。

宇賀「今日の放送を聞いて、豊竹さんにお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。責任をもってご本人にお渡しします。

【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST 豊竹靖太夫さん宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」

宇賀「最後に、靖太夫さんのこれからの夢を教えてください」

豊竹「古典芸能は後継者がいないと続きませんけれども、若い人たちがもっともっと勉強をする場を作っていきたいなというのが私の夢ですね。若い人たちのためでもありますし、まだ入ってきていない、これから入ってくる次の文楽を担う人たちのためにも、もっといろいろなことをやっていきたいというのが私の想いです」

豊竹靖太夫さん、ありがとうございました!

豊竹靖太夫さん、ありがとうございました!国立文楽劇場 Webサイト

国立文楽劇場 Twitter

豊竹靖太夫さん Twitter

皆さんからのお手紙、お待ちしています

毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。引き続き、皆さんからのお手紙、お待ちしています。日常のささやかな出来事、薫堂さんと宇賀さんに伝えたいこと、大切にしたい人や場所のことなど、何でもOKです。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。

今週の後クレ

今回のメッセージは、愛知県〈小牧郵便局〉岡村貴文さんでした!

今回のメッセージは、愛知県〈小牧郵便局〉岡村貴文さんでした!「自分が配達しているエリアで、いつも『ありがとう』『おつかれさま』など、笑顔で声をかけてくださる方がいるのですが、その方のところに行くと元気が出て、今日も仕事を頑張ろうという気持ちになります。私たちは、郵便を通して皆さまを笑顔にできるように、前向きに一生懸命な思いをもって、これからも仕事をしていきます。」

MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。

全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所

を教えてください。

〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7

SUNDAY'S POST宛