「こども食堂」について知っていますか?

-

- 2022/12/11

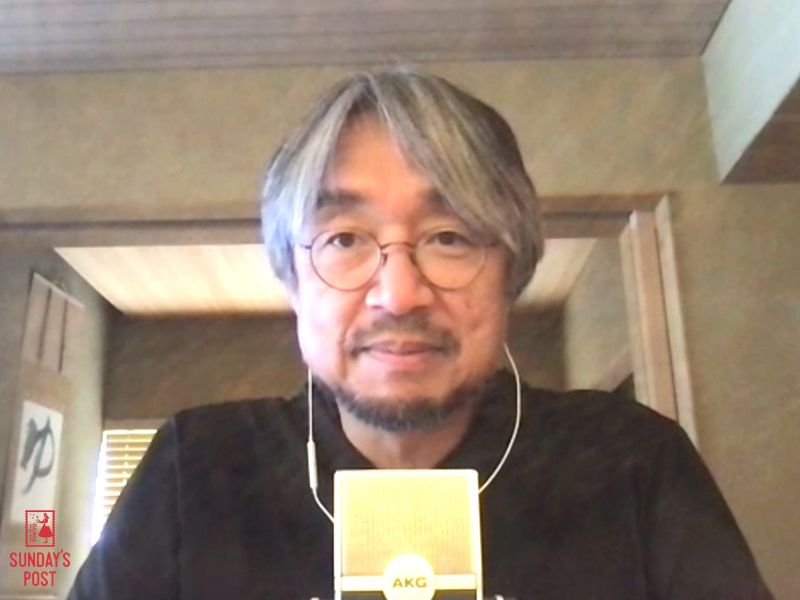

末岡真理子さんをお迎えして『こども食堂』のお話を

宇賀「そろそろ年賀状シーズンですが、薫堂さん、『寄付金付き年賀はがき』ってご存知ですよね?」

宇賀「そろそろ年賀状シーズンですが、薫堂さん、『寄付金付き年賀はがき』ってご存知ですよね?」小山「確か去年も番組で紹介しましたよね。1枚68円の年賀はがきを購入すると、5円分が寄付されるものですよね」

宇賀「そうなんです。そうして集めた寄付金は、社会福祉の増進や、青少年の健全育成、地球環境の保全などの事業に役立てられているそうなんですが、その1つが、こども食堂の支援なんです」

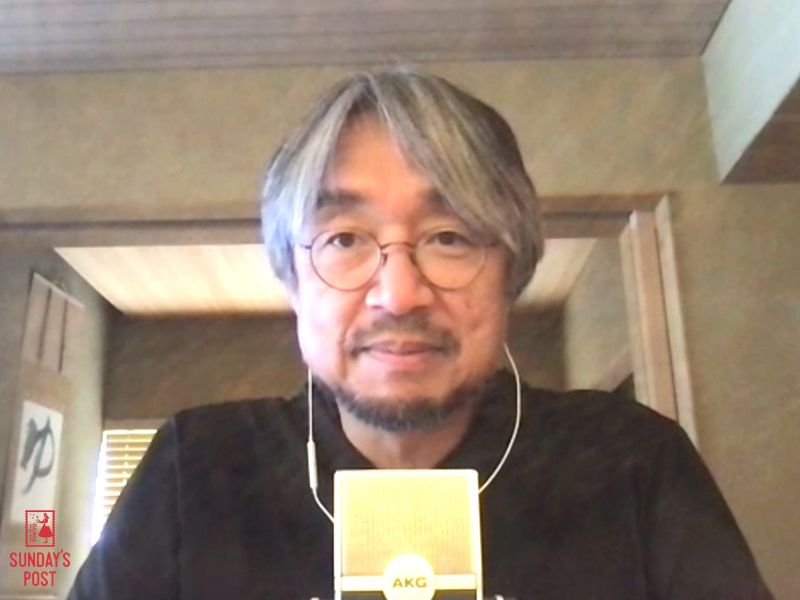

今週は、「認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ」プロジェクトリーダーの末岡真理子さんをお迎えして、「こども食堂」についてうかがっていきます。

宇賀「こども食堂はここ数年で耳にすることが増えた印象があるんですけども、どういったものなのか教えていただけますか?」

末岡「これがこども食堂だと決まった定義というものはないんですけれども、もともとは子どもが1人でも安心して来られて、無料、または定額で食事が食べられる食堂というのを、こども食堂と言い続けて活動をされているというところがあります。コロナが始まってからは、そこの場所で会食はしないでお弁当を配布したり繋がり作りの場として運営されている方もいます」

末岡「これがこども食堂だと決まった定義というものはないんですけれども、もともとは子どもが1人でも安心して来られて、無料、または定額で食事が食べられる食堂というのを、こども食堂と言い続けて活動をされているというところがあります。コロナが始まってからは、そこの場所で会食はしないでお弁当を配布したり繋がり作りの場として運営されている方もいます」

宇賀「そもそもいつ頃から始まったんですか?」

末岡「2012年に大田区の『だんだん』という八百屋さんの近藤博子さんという方が『こども食堂』と名付けられてのれんを掲げられたのが最初なので、今はちょうど10年、10周年というところになります」

小山「子どもは、何歳から何歳と規定はあるんですか?」

末岡「規定を設けてらっしゃるこども食堂もありますけれども、基本的には何歳でも、子どもだけじゃなくても誰でも来ていいとされているところが多いです」

宇賀「10年の歴史の中で時代が変わってきたことで、変化したことはあるんですか?」

末岡「役割が変わってきたというよりは、正しい理解が進んできたというような印象を持っていまして。最初はやっぱり、子どもの貧困対策のための場所というふうに切り取られていることが多かったんです。もちろん、そのために活動されておられる方もいらっしゃるのですが、こども食堂は多様なあり方があって、地域の繋がりが希薄になってきていたり、『社会的な孤立が根っこの課題だよね』と思っていらっしゃる方がたくさんいらして……なので、地域の繋がり作りだったり、みんなで住み続けられる街づくりというところを大事に活動されている方も増えてきていて、数が増えるごとに多様なあり方というのが生まれてきているのがこども食堂の現状です」

宇賀「今は全国でどのくらいの数のこども食堂があるんですか?」

宇賀「今は全国でどのくらいの数のこども食堂があるんですか?」

末岡「わかっているだけでも6,014箇所あると言われています」

宇賀「そんなにあるんですね!」

末岡「毎年、年末に『むすびえ』と地域の方々でこども食堂の箇所数調査をさせていただいて、昨年末に6014箇所あるとわかっていまして。今年また12月に発表させていただいているんですけど、それからまた増えているような状況です」

小山「すべてがボランティア、いろいろな方からの寄付によって運営されているんですか?」

小山「すべてがボランティア、いろいろな方からの寄付によって運営されているんですか?」

末岡「ほとんどがボランタリーに運営されているところですね」

宇賀「その6,014箇所あるこども食堂を利用している人は何人くらいいるんですか?」

末岡「推定ですけれども、年間の延べ利用者数は1,050万人くらいじゃないかと言われているので、東京都23区の人口より多いくらいの人数が毎年利用しています」

宇賀「今回、そんなこども食堂を利用させていただきたいということで、末岡さんにご紹介をいただいて、佐賀にあるこども食堂『ミライエ』にスタッフがお邪魔してきたということなんですけども、どうして佐賀県のこども食堂だったんですか?」

宇賀「今回、そんなこども食堂を利用させていただきたいということで、末岡さんにご紹介をいただいて、佐賀にあるこども食堂『ミライエ』にスタッフがお邪魔してきたということなんですけども、どうして佐賀県のこども食堂だったんですか?」

末岡「全国47都道府県のすべてにこども食堂があることがわかっていまして、どこのこども食堂も素晴らしい活動をされているので、どこが特別ということはないんですけれども。佐賀のすごく面白いところは、多様なステークホルダーと連携をして、地域のこども食堂だったり、子どもの居場所の継続や立ち上げを支援されていて。佐賀の多様なステークホルダーの1つに郵便局も入っている地域ですので、今回はご紹介をさせていただきました」

放送では、佐賀の「ミライエ」代表理事の宮﨑佳代子さんや、利用者の方々を取材した模様をお届けしました。詳しくはぜひ、radikoでお聴きください(12月18日まで聴取可能)。

小山「こども食堂に行く時には、いきなり行っていいんですか? 何か身分証明書とか必要はないんですか?」

小山「こども食堂に行く時には、いきなり行っていいんですか? 何か身分証明書とか必要はないんですか?」

末岡「身分証明書は必要ないです。先に予約が必要なところはあるんですけど」

宇賀「基本的には、行きたいと思ったらどんな人でも行っていいんですか?」

末岡「そういうところが多いです」

宇賀「ちょっと行ってみたくなりました」

小山「行ってみたくなりますね。旅先とかで訪ねてみたくなるような気もしますね」

宇賀「大人がいきなり行ったら駄目なんですかね?」

末岡「大人でも誰でもどうぞ、というところはすごく増えているので、ぜひ旅先でも足を運んでみていただけると嬉しいです。6,000箇所あったら、6,000通りのこども食堂があるので。いろいろなところに行ってみると楽しいと思います」

宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、末岡さんはこれまで書いたり受け取ったりした中で、印象に残っているものはありますか?」

宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、末岡さんはこれまで書いたり受け取ったりした中で、印象に残っているものはありますか?」

末岡「今、実は友人たちと文通をしていて。移住をしたり距離的には離れてしまった友達と、すぐに既読にはならないけど時間をかけて次の便りを待つような、緩やかな繋がりが嬉しくて。いつもそれを楽しみにしています」

宇賀「お手紙は結構書いていらっしゃるんですね」

宇賀「そんな末岡さんが、今日は『今、お手紙を書きたい人』に宛てたお手紙を書いていただいているんですよね。どなたに宛てたお手紙ですか?」

末岡「普段あまり想いを伝えられない、こども食堂を運営されている運営者の皆さんに、いつもありがとうという気持ちを込めて書いてみたいなと思って書いてみました」

末岡さんのお手紙の朗読は、ぜひ、radikoでお聞きください。

末岡さんのお手紙の朗読は、ぜひ、radikoでお聞きください。

宇賀「今日の放送を聞いて、末岡さんや『むすびえ』にお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。ご本人に責任をもってお渡しいたします。

【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST こども食堂 宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」

末岡真理子さん、ありがとうございました!

末岡真理子さん、ありがとうございました!

認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

宇賀「こども食堂はここ数年で耳にすることが増えた印象があるんですけども、どういったものなのか教えていただけますか?」

末岡「これがこども食堂だと決まった定義というものはないんですけれども、もともとは子どもが1人でも安心して来られて、無料、または定額で食事が食べられる食堂というのを、こども食堂と言い続けて活動をされているというところがあります。コロナが始まってからは、そこの場所で会食はしないでお弁当を配布したり繋がり作りの場として運営されている方もいます」

末岡「これがこども食堂だと決まった定義というものはないんですけれども、もともとは子どもが1人でも安心して来られて、無料、または定額で食事が食べられる食堂というのを、こども食堂と言い続けて活動をされているというところがあります。コロナが始まってからは、そこの場所で会食はしないでお弁当を配布したり繋がり作りの場として運営されている方もいます」宇賀「そもそもいつ頃から始まったんですか?」

末岡「2012年に大田区の『だんだん』という八百屋さんの近藤博子さんという方が『こども食堂』と名付けられてのれんを掲げられたのが最初なので、今はちょうど10年、10周年というところになります」

小山「子どもは、何歳から何歳と規定はあるんですか?」

末岡「規定を設けてらっしゃるこども食堂もありますけれども、基本的には何歳でも、子どもだけじゃなくても誰でも来ていいとされているところが多いです」

宇賀「10年の歴史の中で時代が変わってきたことで、変化したことはあるんですか?」

末岡「役割が変わってきたというよりは、正しい理解が進んできたというような印象を持っていまして。最初はやっぱり、子どもの貧困対策のための場所というふうに切り取られていることが多かったんです。もちろん、そのために活動されておられる方もいらっしゃるのですが、こども食堂は多様なあり方があって、地域の繋がりが希薄になってきていたり、『社会的な孤立が根っこの課題だよね』と思っていらっしゃる方がたくさんいらして……なので、地域の繋がり作りだったり、みんなで住み続けられる街づくりというところを大事に活動されている方も増えてきていて、数が増えるごとに多様なあり方というのが生まれてきているのがこども食堂の現状です」

宇賀「今は全国でどのくらいの数のこども食堂があるんですか?」

宇賀「今は全国でどのくらいの数のこども食堂があるんですか?」末岡「わかっているだけでも6,014箇所あると言われています」

宇賀「そんなにあるんですね!」

末岡「毎年、年末に『むすびえ』と地域の方々でこども食堂の箇所数調査をさせていただいて、昨年末に6014箇所あるとわかっていまして。今年また12月に発表させていただいているんですけど、それからまた増えているような状況です」

小山「すべてがボランティア、いろいろな方からの寄付によって運営されているんですか?」

小山「すべてがボランティア、いろいろな方からの寄付によって運営されているんですか?」末岡「ほとんどがボランタリーに運営されているところですね」

宇賀「その6,014箇所あるこども食堂を利用している人は何人くらいいるんですか?」

末岡「推定ですけれども、年間の延べ利用者数は1,050万人くらいじゃないかと言われているので、東京都23区の人口より多いくらいの人数が毎年利用しています」

宇賀「今回、そんなこども食堂を利用させていただきたいということで、末岡さんにご紹介をいただいて、佐賀にあるこども食堂『ミライエ』にスタッフがお邪魔してきたということなんですけども、どうして佐賀県のこども食堂だったんですか?」

宇賀「今回、そんなこども食堂を利用させていただきたいということで、末岡さんにご紹介をいただいて、佐賀にあるこども食堂『ミライエ』にスタッフがお邪魔してきたということなんですけども、どうして佐賀県のこども食堂だったんですか?」末岡「全国47都道府県のすべてにこども食堂があることがわかっていまして、どこのこども食堂も素晴らしい活動をされているので、どこが特別ということはないんですけれども。佐賀のすごく面白いところは、多様なステークホルダーと連携をして、地域のこども食堂だったり、子どもの居場所の継続や立ち上げを支援されていて。佐賀の多様なステークホルダーの1つに郵便局も入っている地域ですので、今回はご紹介をさせていただきました」

放送では、佐賀の「ミライエ」代表理事の宮﨑佳代子さんや、利用者の方々を取材した模様をお届けしました。詳しくはぜひ、radikoでお聴きください(12月18日まで聴取可能)。

小山「こども食堂に行く時には、いきなり行っていいんですか? 何か身分証明書とか必要はないんですか?」

小山「こども食堂に行く時には、いきなり行っていいんですか? 何か身分証明書とか必要はないんですか?」末岡「身分証明書は必要ないです。先に予約が必要なところはあるんですけど」

宇賀「基本的には、行きたいと思ったらどんな人でも行っていいんですか?」

末岡「そういうところが多いです」

宇賀「ちょっと行ってみたくなりました」

小山「行ってみたくなりますね。旅先とかで訪ねてみたくなるような気もしますね」

宇賀「大人がいきなり行ったら駄目なんですかね?」

末岡「大人でも誰でもどうぞ、というところはすごく増えているので、ぜひ旅先でも足を運んでみていただけると嬉しいです。6,000箇所あったら、6,000通りのこども食堂があるので。いろいろなところに行ってみると楽しいと思います」

宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、末岡さんはこれまで書いたり受け取ったりした中で、印象に残っているものはありますか?」

宇賀「この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、末岡さんはこれまで書いたり受け取ったりした中で、印象に残っているものはありますか?」末岡「今、実は友人たちと文通をしていて。移住をしたり距離的には離れてしまった友達と、すぐに既読にはならないけど時間をかけて次の便りを待つような、緩やかな繋がりが嬉しくて。いつもそれを楽しみにしています」

宇賀「お手紙は結構書いていらっしゃるんですね」

宇賀「そんな末岡さんが、今日は『今、お手紙を書きたい人』に宛てたお手紙を書いていただいているんですよね。どなたに宛てたお手紙ですか?」

末岡「普段あまり想いを伝えられない、こども食堂を運営されている運営者の皆さんに、いつもありがとうという気持ちを込めて書いてみたいなと思って書いてみました」

末岡さんのお手紙の朗読は、ぜひ、radikoでお聞きください。

末岡さんのお手紙の朗読は、ぜひ、radikoでお聞きください。宇賀「今日の放送を聞いて、末岡さんや『むすびえ』にお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。ご本人に責任をもってお渡しいたします。

【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST こども食堂 宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」

末岡真理子さん、ありがとうございました!

末岡真理子さん、ありがとうございました!認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

皆さんからのお手紙、お待ちしています

毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。引き続き、皆さんからのお手紙、お待ちしています。日常のささやかな出来事、薫堂さんと宇賀さんに伝えたいこと、大切にしたい人や場所のことなど、何でもOKです。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。

2023年の年賀状、お待ちしています

SUNDAY’S POSTでは、今年も皆さんからの年賀状を募集します。「2023年の目標」を書いて、送ってください。1月7日まで受け付けます。番組からは、その目標にエールを送るお手紙でお返事をします。目標は、1人1つでお願いします。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】です。たくさんの年賀状、お待ちしています!

年賀状シーズン到来&全日本年賀状大賞コンクールのお知らせ

郵便局の店頭や街中で、年賀状の販売が始まっています。実は、日本郵便で発行している年賀はがきは、2019年から環境に配慮した森林の木を使って作られています。寄付金がついた年賀はがきはプラス5円の68円で販売しています。縁起ものの南天と可愛いうさぎが描かれたものや、地域に合わせたデザインがあしらわれたものがあります。ぜひ、郵便局窓口やネットショップでご覧になってください。そして現在、「第20回全日本年賀状大賞コンクール」が開催されています。

送って楽しい、もらってうれしい年賀状をキーワードに、「手書きのよさ」「手作りのよさ」を実感してもらいたいという思いのもと、実施しています。お子さんから大人まで、どなたでも応募可能です。過去にサンデーズポストにもご出演いただいた大宮エリーさんが今回も特別審査員として参加。特別な賞も進呈予定です。

応募期間は2023年1月10日までです。詳細はWEBサイトをご覧ください。

第20回全日本年賀状大賞コンクール

今週の後クレ

今回のメッセージは、山梨県〈一宮郵便局〉丸山恵子さんでした!

今回のメッセージは、山梨県〈一宮郵便局〉丸山恵子さんでした!「先日、知人からお手紙をいただいた際、その時に使われていた切手、封筒、便箋、全てのものにラッコがデザインされていました。実は、私はラッコがとても好きで、お手紙をやり取りする前に、何気ない会話の中で話したことをその知人が覚えてくれていたので、ラッコのお手紙を頂いた時、とても嬉しく感じたことがありました。 直筆で、したためる宛名書きというのは自分の心がこもるので、手紙というのは、お互いの心を贈り合うギフトツールなのかなと思ってます。」

MORE

今週も大阪からお届け! 紙芝居界の革命児・紙芝居屋のガンチャンが登場

-

- 2025/04/20

大阪・関西万博がスタート! 万博愛好家の藤井秀雄さんが登場

-

- 2025/04/13

旅する料理人 三上奈緒さんが登場

-

- 2025/04/06

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。

全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所

を教えてください。

〒102-8080 東京都千代田区麹町1-7

SUNDAY'S POST宛