コーヒーの達人 大坊勝次さんが登場

-

- 2022/09/25

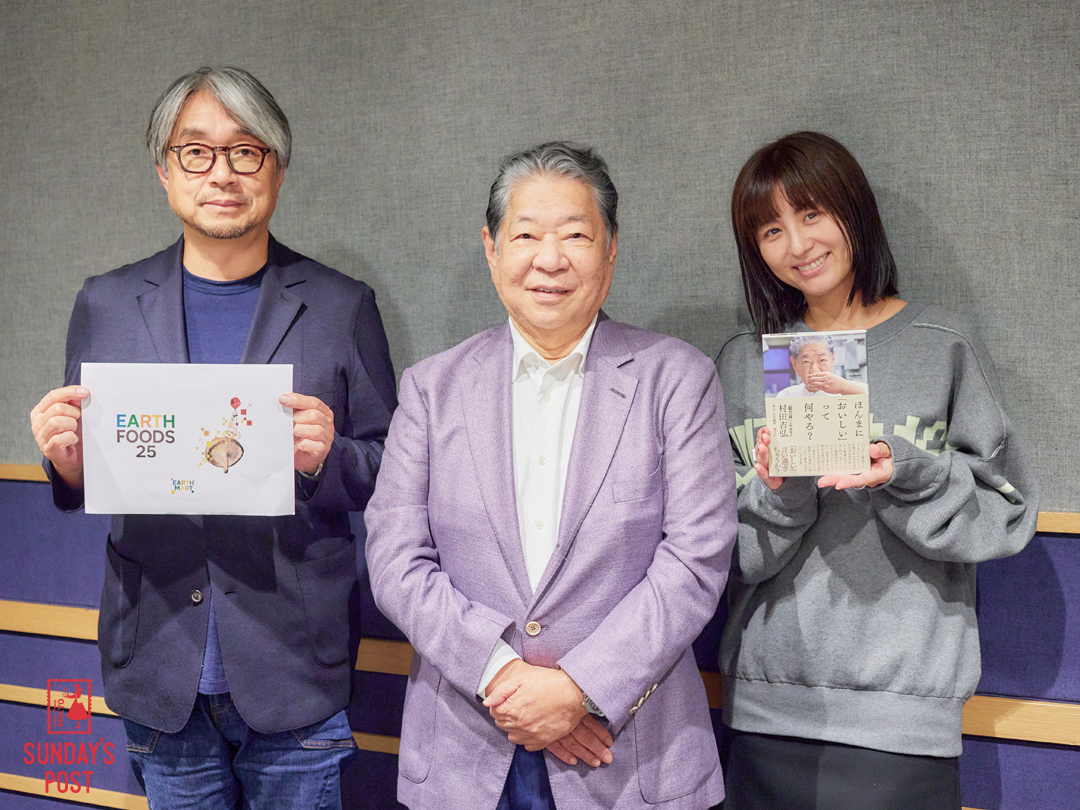

大坊勝次さんをお迎えして

もうすぐ10月。そして、10月1日は「コーヒーの日」ということで……今回はコーヒーの達人である大坊勝次さんをスタジオにお迎えしました。

もうすぐ10月。そして、10月1日は「コーヒーの日」ということで……今回はコーヒーの達人である大坊勝次さんをスタジオにお迎えしました。 宇賀「改めて、大坊さんについてご紹介させていただきます。1947年岩手県盛岡市生まれ。コーヒー店の基礎を学んだ後、1975年、27歳の時に南青山のビルで、手廻し焙煎器による自家焙煎とネルドリップを軸とした『大坊珈琲店』を開業されます。以来、年中無休を貫き、世界中の愛好家にネルドリップの深煎りコーヒーを届けます。2013年、老朽化によるビル取り壊しのため、惜しまれつつも閉店されました」

宇賀「改めて、大坊さんについてご紹介させていただきます。1947年岩手県盛岡市生まれ。コーヒー店の基礎を学んだ後、1975年、27歳の時に南青山のビルで、手廻し焙煎器による自家焙煎とネルドリップを軸とした『大坊珈琲店』を開業されます。以来、年中無休を貫き、世界中の愛好家にネルドリップの深煎りコーヒーを届けます。2013年、老朽化によるビル取り壊しのため、惜しまれつつも閉店されました」小山「現在は、75歳で?」

大坊「74歳です」

小山「お店を閉められたのは、65歳の時ですね。それから9年が経っていますが、いまだにレジェンドとしていろいろなところでコーヒーを淹れて回るイベントをやられたりしているんですよね」

小山「お店を閉められたのは、65歳の時ですね。それから9年が経っていますが、いまだにレジェンドとしていろいろなところでコーヒーを淹れて回るイベントをやられたりしているんですよね」大坊「どうしてでしょう? どうしてこんなことになったんだろう、という気がします。自分は閉店する時に、何もしないという選択肢もあったわけです。どちらかというとそっちの方に傾いていたんですけども、いろんな人が『声がかかったら受けろ』と言うんです。それももっともだな、と思ったんです。何もしないというのは、嫌でも来ることですから。だったらそういうものには応えるのがいいんじゃないかと。応えているうちに何となく続いている」

宇賀「そもそもコーヒーに興味を持ったのはいつ頃だったんですか?」

大坊「高校生の頃に友達と、格好良く言うと文学談義をするためにコーヒー店のはしごなんかをしていたわけですね。それがすごく楽しくて。喫茶店のはしごをしていたんです。高校生ですから、将来のことも考えなければいけないような時に、喫茶店で生活費を稼いで、あとは自分の好きなことができるのであれば……というようなことを漠然と考えたんです。それがまあ、コーヒーとかコーヒー店に興味を持った最初かもしれませんね」

小山「最初に27歳でお店を開かれた時は、もう自家焙煎だったんですか?」

大坊「そうです」

小山「やってみると、実際にファンの方がたくさんいらっしゃった?」

大坊「そんなに簡単にはいきませんでした。もう暇で暇で。ずーっと暇でした。暇だけども、暇の中に『こんなに美味しいコーヒーを飲んだのは初めてだ』とか。『俺はこういうの好きだよ』というお客さんの目付きがあるんです。そうすると何となく、大丈夫っていう気持ちになるんです。たった1人のお客さんなんですけど、もう少し頑張ろう、という気持ちになる。実際、数字はとてもじゃないけどやっていけるような数字じゃないと思います。ですけど、1人でやっていく以上は、これを守り続ければ、いつか何とかなるかなという微かな希望に支えられて、続けました」

大坊「そんなに簡単にはいきませんでした。もう暇で暇で。ずーっと暇でした。暇だけども、暇の中に『こんなに美味しいコーヒーを飲んだのは初めてだ』とか。『俺はこういうの好きだよ』というお客さんの目付きがあるんです。そうすると何となく、大丈夫っていう気持ちになるんです。たった1人のお客さんなんですけど、もう少し頑張ろう、という気持ちになる。実際、数字はとてもじゃないけどやっていけるような数字じゃないと思います。ですけど、1人でやっていく以上は、これを守り続ければ、いつか何とかなるかなという微かな希望に支えられて、続けました」小山「それから38年間、年中無休だったんですね」

大坊「ええ。自分は別に財産があるわけじゃないし、コーヒー屋で失敗するわけにはいかなかったんです。ですから、休む日なんか持とうなんて気持ちはさらさらありませんでした。必死だったんです」

宇賀「休みたいとか、今日はちょっと体調が悪い、みたいなことはなかったんですか?」

大坊「1年間はまったく休まずにやりました。1年経って、ご褒美に休みをもらったんですよ。水上温泉だったかな、1人で行ったんです。ところが店が気になって、気になって、ゆっくり休めない感じがして。でもせっかく来た以上、しょうがないから1泊して帰りましたけど。早く店に行かなきゃ、という。でも年中無休と言っても、抽出は従業員なりうちのやつなり、誰でもできるものだと思っていますので、店を抜けることはできたんです。日曜日と土曜日の2日休みにできたのは20年後くらいですけども」

小山「店は常に開いていて、大坊さんが店に出ない日が時々あったと」

大坊「そうですね」

宇賀「これが今までで最高の1杯だ、みたいに自分で思えたことってあるんですか?」

大坊「はっきり言えばないですね。要するにテイスティングというのは粗を探すわけですから。修正点を探すわけですから、たとえば昨日こうしようと思ったのが実現していると、今度はこっちがおろそかになっている。この時のテイスティングではこっちを見つけちゃうわけですから、これを直さなくちゃ、と思う。そんなことの繰り返しです」

大坊「はっきり言えばないですね。要するにテイスティングというのは粗を探すわけですから。修正点を探すわけですから、たとえば昨日こうしようと思ったのが実現していると、今度はこっちがおろそかになっている。この時のテイスティングではこっちを見つけちゃうわけですから、これを直さなくちゃ、と思う。そんなことの繰り返しです」宇賀「粗がないということはない、ということですね」

小山「人に出すためでなくとも、ああ失敗したと落ち込むこともあるんですか?」

大坊「そうです。人はめったに、まずいとか言ってくれませんよ。自分でそれは判断していかなくちゃいけないことですから。どこかに正しいコーヒーがあるとすれば、最大公約数的に美味しいコーヒーとはこういうものだという定義があるとすれば、その定義には入らない。単に1人が、自分が美味しいと思うものをやり続けてきただけで、だんだんそれを支持してくれる人が少しずつ、三十何年やった時に出会って、もうそれは少数なわけですよ。どのくらいの人数があれば、経済学上成功だったのかという風には乗らないと思います。やっぱり少数なわけですから。ただ、自分の生活が何とか潰れずにやってきたという、それだけですよ」

大坊「そうです。人はめったに、まずいとか言ってくれませんよ。自分でそれは判断していかなくちゃいけないことですから。どこかに正しいコーヒーがあるとすれば、最大公約数的に美味しいコーヒーとはこういうものだという定義があるとすれば、その定義には入らない。単に1人が、自分が美味しいと思うものをやり続けてきただけで、だんだんそれを支持してくれる人が少しずつ、三十何年やった時に出会って、もうそれは少数なわけですよ。どのくらいの人数があれば、経済学上成功だったのかという風には乗らないと思います。やっぱり少数なわけですから。ただ、自分の生活が何とか潰れずにやってきたという、それだけですよ」小山「でも、そうはおっしゃいますけど、今の話を聞いているだけで飲みたくなりませんか?」

宇賀「そこが素晴らしいですよね。だから美味しいと通われた方がいて、伝説になっているわけですもんね」

なんと、スタジオで実際に、大坊さんにコーヒーを淹れていただきました。

なんと、スタジオで実際に、大坊さんにコーヒーを淹れていただきました。薫堂さん、宇賀さんも興味津々……コーヒーを淹れる様子を“音”でお届けしているので、ぜひ、radikoでもお聞きください(10月2日まで聴取可能)。

大坊さんが淹れたコーヒーのお味は……。

大坊さんが淹れたコーヒーのお味は……。宇賀「……すごい! 私、こんなに深いコーヒー飲んだことないと思います」

小山「深いんですけど、サラッとしている感じがありますね」

大坊「どのくらい深煎りかと言いますと、焼いていくにつれて、珈琲の豆に含まれている酸味が消えていくんです。その酸味がほぼゼロになるところ、ここまで焼くんです。これが、私の深煎りです。酸味がゼロになって、もう一歩深くすると、もっと濃厚な甘みが生まれるので。ただ、そこまでいくと今度は苦味が立ち上がってくるんです。その苦味が出るところまでやっては駄目なんです。その手前であって、かつ酸味がゼロに近づく。その酸味をどの程度なら残せるか。その酸味が残っているところと、苦味が生まれているところと、甘みが……そのちょうど苦味が生まれる谷間なんですよ」

大坊「どのくらい深煎りかと言いますと、焼いていくにつれて、珈琲の豆に含まれている酸味が消えていくんです。その酸味がほぼゼロになるところ、ここまで焼くんです。これが、私の深煎りです。酸味がゼロになって、もう一歩深くすると、もっと濃厚な甘みが生まれるので。ただ、そこまでいくと今度は苦味が立ち上がってくるんです。その苦味が出るところまでやっては駄目なんです。その手前であって、かつ酸味がゼロに近づく。その酸味をどの程度なら残せるか。その酸味が残っているところと、苦味が生まれているところと、甘みが……そのちょうど苦味が生まれる谷間なんですよ」宇賀「深いのに甘いっていうのが不思議だったんですよ。こんなに濃いのに、という」

大坊「そこの谷間が、酸味が消えてから苦味が出るのであればいいんですよ。こう噛み合っているわけですよ。ですから酸味と苦味が同居しながら、片っぽは消えて行きつつ、片っぽは生まれつつ」

小山「これはコーヒー道ですね」

大坊「コーヒーに詳しい人たちというか、コーヒー業界といいますか、否定される焼き方なんです」

小山「そうなんですか」

大坊「要するに、今は野菜にしろ何にしろ、植物自体の味や産地なんかもずいぶん重要視されて。コーヒーの場合でも、こういう産地で採れた豆です、と、シングルオリジンのやり方が主流なんですけど。そういうものが浅煎りにすることによって、産地の特徴というものをきっとキャッチできると思うんです。私はそれをやったこともないですし、できないんです。これは焼いて作った味ですから、豆本来の味は消し去ることになるんだぞっていう」

大坊「要するに、今は野菜にしろ何にしろ、植物自体の味や産地なんかもずいぶん重要視されて。コーヒーの場合でも、こういう産地で採れた豆です、と、シングルオリジンのやり方が主流なんですけど。そういうものが浅煎りにすることによって、産地の特徴というものをきっとキャッチできると思うんです。私はそれをやったこともないですし、できないんです。これは焼いて作った味ですから、豆本来の味は消し去ることになるんだぞっていう」小山「大坊さんの味になっているんですね」

大坊「自分は決して、一つひとつの産地の豆というものを軽視しているつもりはないんです。このグラデーションの中で、ここの役割を君が、この役割を君が、と、そういう風にして自分の仲間を決めていったわけですから。軽視しているわけではないけども、結局豆の味を消して自分の味を作っているとずっと言われ続けていますので、まあそれでもいいかなと思います」

大坊「自分は決して、一つひとつの産地の豆というものを軽視しているつもりはないんです。このグラデーションの中で、ここの役割を君が、この役割を君が、と、そういう風にして自分の仲間を決めていったわけですから。軽視しているわけではないけども、結局豆の味を消して自分の味を作っているとずっと言われ続けていますので、まあそれでもいいかなと思います」宇賀「感動しています。ずっと口の中に残っていて。今日は何も口に入れたくないな、という感じになっています」

大坊「繰り返しますが、これが正しいコーヒーかどうかはわかりませんよ。美味しいもまずいも、決めるのは作る人ではなく飲む人ですから。飲んだ人が美味しいと思うかどうかですから。自分がいくら美味しいと言って出しても、それは関係のないことですから」

宇賀「さて、この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、今日は今お手紙を書きたい方へ宛てたお手紙を書いてきてくださったんですよね。どちらに宛てたお手紙ですか?」

宇賀「さて、この番組はお手紙をテーマにお送りしているのですが、今日は今お手紙を書きたい方へ宛てたお手紙を書いてきてくださったんですよね。どちらに宛てたお手紙ですか?」大坊「お亡くなりになった方に宛てた手紙です」

今回は宇賀さんが大坊さんのお手紙を朗読しました。こちらもぜひ、radikoでお聞きください。

小山「きっと今日の放送を聞いて、大坊さんのコーヒーを飲みたいとか、イベントに来ていただきたいと思う方が多いかもしれませんね」

小山「きっと今日の放送を聞いて、大坊さんのコーヒーを飲みたいとか、イベントに来ていただきたいと思う方が多いかもしれませんね」大坊「御茶ノ水のトライというギャラリーで、1日コーヒー店を時々やっています」

宇賀「今日の放送を聞いて、大坊さんへお手紙を書きたい、と思ってくださった方は、ぜひ番組にお寄せください。ご本人に責任をもってお渡しいたします。

【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST大坊勝次さん 宛】にお願いします。応募期間は1ヶ月とさせていただきます」

大坊勝次さん、ありがとうございました!

大坊勝次さん、ありがとうございました!皆さんからのお手紙、お待ちしています

毎週、お手紙をご紹介した方の中から抽選で1名様に、大分県豊後高田市の「ワンチャー」が制作してくださったSUNDAY’S POSTオリジナル万年筆をプレゼントします。引き続き、皆さんからのお手紙、お待ちしています。日常のささやかな出来事、薫堂さんと宇賀さんに伝えたいこと、大切にしたい人や場所のことなど、何でもOKです。宛先は、【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。

今週の後クレ

今回のメッセージは、静岡県〈静岡中央郵便局 〉若杉知佳さんでした!

今回のメッセージは、静岡県〈静岡中央郵便局 〉若杉知佳さんでした!「私は静岡県静岡市の出身で、現在26歳になるのですが、一度も静岡を出たことがありません。それくらい地元が大好きで、根付いて働いております。また、私はバイクを運転することがとても大好きで、毎日バイクに乗って仕事ができているということに対し、やりがいや楽しさを感じて、日々楽しく仕事をしています。中でも、配達先のお茶屋さんの方が、配達に行くと美味しいお茶を出してくださり、すごく嬉しかったことが思い出です。みなさんにも飲んでほしいなと思うくらい、美味しいお茶でした。」

MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。

全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所

を教えてください。

〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7

SUNDAY'S POST宛