『方言』はなぜあるのか? 方言の専門家・篠崎晃一さんが登場

-

- 2021/06/27

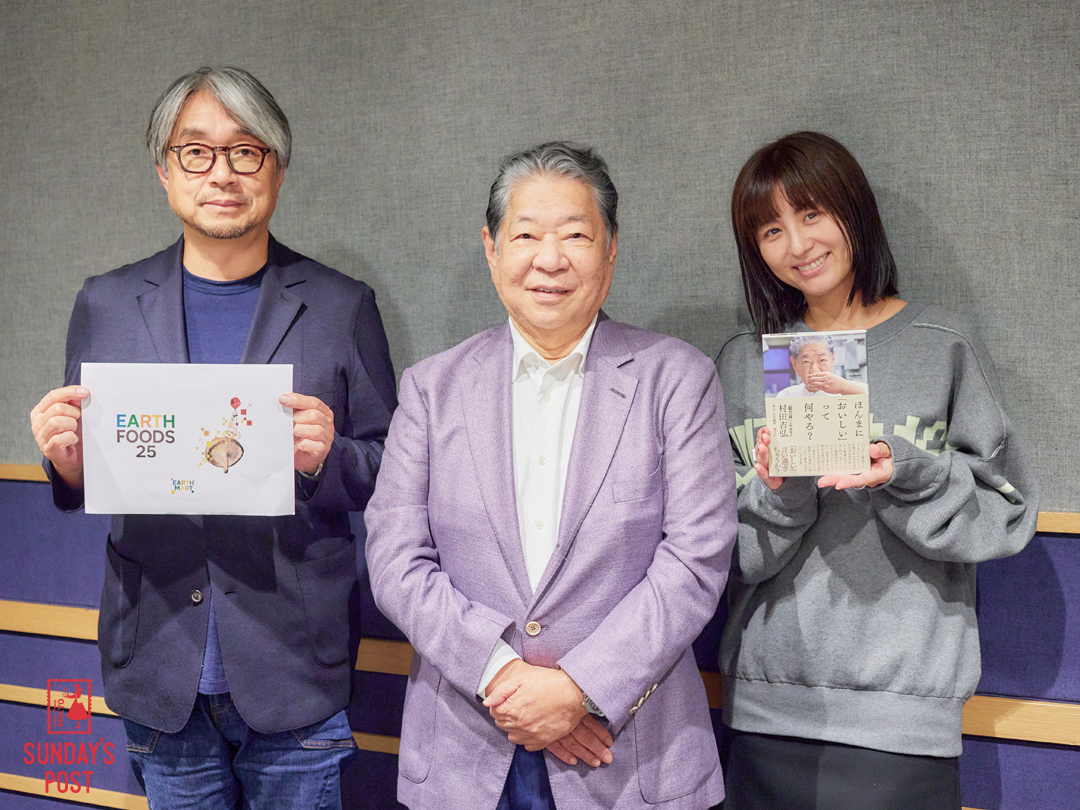

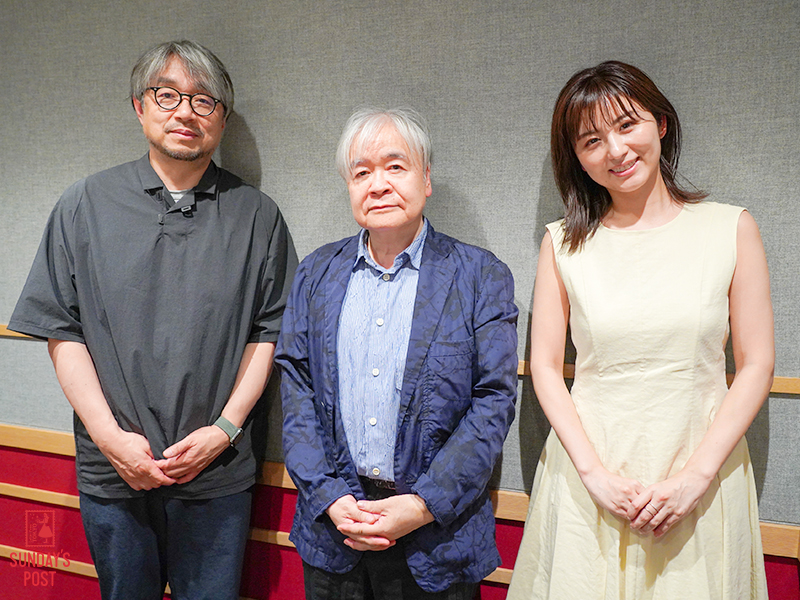

方言の専門家 篠崎晃一さんをお迎えして

今回は「方言」のお話です。方言の専門家である東京女子大学教授の篠崎晃一さんをお迎えしました。

今回は「方言」のお話です。方言の専門家である東京女子大学教授の篠崎晃一さんをお迎えしました。

小山「篠崎さんのご出身はどちらですか?」

篠崎「私は千葉県です」

宇賀「方言はほぼないですか?」

篠崎「東京寄りなので、方言というほどのものはないですね。逆に方言に憧れていますね」

篠崎「東京寄りなので、方言というほどのものはないですね。逆に方言に憧れていますね」

小山「それが研究のきっかけだったんですか?」

篠崎「そうですね、違う言葉があちこちにたくさんあるな、ということで興味を持ってだんだんのめり込んでいきました」

小山「最初に衝撃を受けた方言は何ですか?」

篠崎「山形の庄内地方に行った時に耳にした、『まぐまぐでゅー』というフランス語のような……」

宇賀「どういう言葉なんですか?」

篠崎「二日酔いでムカムカしている時に、『あー、まぐまぐでゅー』とか」

宇賀「えー、使いたい!」

篠崎「ある時、その語源もわかったんです。酔っ払った時だけじゃなくて、いろいろやらなきゃいけないことがある時に『頭がまぐまぐになる』と言っていたんですね。『まぐまぐ』は、擬態語なんですよ。目がぐるぐる回ることを江戸時代に『まくまく』と使っていたんです。もとは『まくまくという』なんです。東北ではカ行に濁音がついてガ行になって、さらに『田中という人が来た』は『田中っちゅう人が来た』にという言い方になるので、『まぐまぐでゅう』と変化したんです。語源が分かった時はやっぱり楽しいですね」

篠崎「ある時、その語源もわかったんです。酔っ払った時だけじゃなくて、いろいろやらなきゃいけないことがある時に『頭がまぐまぐになる』と言っていたんですね。『まぐまぐ』は、擬態語なんですよ。目がぐるぐる回ることを江戸時代に『まくまく』と使っていたんです。もとは『まくまくという』なんです。東北ではカ行に濁音がついてガ行になって、さらに『田中という人が来た』は『田中っちゅう人が来た』にという言い方になるので、『まぐまぐでゅう』と変化したんです。語源が分かった時はやっぱり楽しいですね」

宇賀「そもそも、どうして方言ってあるんですか?」

篠崎「一つには、ある集団ができるとその中だけで通じる言葉が生まれますよね。仲間意識を高めることもあってその中で広がって、他との違いが生まれるんです。あとは中央から言葉が広がっていって、それぞれの地域の中で変化していくものもありますね。昔は都が近畿圏にあったので、そこに人が集まってくると『都ではこんな言葉を使っていた』と、自分の地域に広げていくんです。そうすると、石を水の中に投げた時に波紋が広がるように、言葉がどんどん広がっていって、古い言葉が北と南に残る。そういう考え方があるんですね」

小山「方言って誰がつくるんですかね? お殿様が言った言葉を下の人たちが真似るのか、下の人が作ってそれが広がっていくのか……」

篠崎「方言はどちらかというと一般庶民の話し言葉です。文献の中に出てくるのは上流階級の人が使っている書き言葉なんですね。方言は一般庶民の言葉が広まっていって、都に集まってきた人たちが交流をする中で地方に拡散して、それが広がった地域の中で、また変化していくということですね。何年か前に流行った『じぇじぇじぇ』というのがありましたよね。あれも京都で室町時代くらいには驚いた時に『じゃ』と言っていたんです。それが広がっていって、岩手の中で『じゃじゃじゃ』と使うところもあるし、ある地域では『じぇじぇじぇ』と変わっていったんですね」

篠崎「方言はどちらかというと一般庶民の話し言葉です。文献の中に出てくるのは上流階級の人が使っている書き言葉なんですね。方言は一般庶民の言葉が広まっていって、都に集まってきた人たちが交流をする中で地方に拡散して、それが広がった地域の中で、また変化していくということですね。何年か前に流行った『じぇじぇじぇ』というのがありましたよね。あれも京都で室町時代くらいには驚いた時に『じゃ』と言っていたんです。それが広がっていって、岩手の中で『じゃじゃじゃ』と使うところもあるし、ある地域では『じぇじぇじぇ』と変わっていったんですね」

宇賀「いわゆる共通語、標準語はいつからあるんですか?」

篠崎「明治以降じゃないですかね」

小山「標準を決める時に、どこの言葉を標準とするか会議が行われたんですよね」

篠崎「そうですね、江戸時代になって中心が東京に移って、いわゆる東京の方言を基盤にして洗練されながら今の共通語になっていく、というかたちです」

宇賀「方言を喋る人は減っていっているんですか?」

篠崎「使い分けをするようになってきているんですね。だんだん年齢が下がってくると、目的とか場面に応じて、方言と共通語を上手く使い分けてコミュニケーションをとることが多いような感じですね」

宇賀「私は東京出身なので、羨ましいんですよ。お仕事の時はきれいに喋っているのに、素の時に方言が出るとかわいいというか、親しみを感じますよね」

宇賀「私は東京出身なので、羨ましいんですよ。お仕事の時はきれいに喋っているのに、素の時に方言が出るとかわいいというか、親しみを感じますよね」

小山「東京にも方言ってあるんですか?」

篠崎「ありますね。東京の人は方言だと気づいていないんですけど、物を片づける時に『片す』なんてよく言いますよね。これは東京、首都圏の方言です。あるいは物が『落っこちる』とか。高いところに『のせる』ではなく『のっける』とか。あれは共通語ではないですね」

小山「『〜じゃん』っていうのは横浜の言葉とよく聞きますよね」

篠崎「もともとは山梨とか静岡とか、あの辺で使っていたものが入ってきて、横浜あたりから広がっていったと言われています。もとは中部地方の方言です」

小山「最近発掘された方言はありますか?」

小山「最近発掘された方言はありますか?」

篠崎「大分出身の学生が、携帯電話をいじることを、携帯を『あたる』と言っていて。その学生だけの言い方かなと思っていたんですけど、大分出身の人何人かに聞いたら同じで、『それって方言なんですか?』と」

宇賀「いじる、ということなんですね。面白い」

篠崎「ただ、若い人だけの方言です。おじいちゃんおばあちゃんには通じない」

宇賀「逆に薫堂さんはあるんですか? 東京に出てきて方言だと気づいたものって」

小山「ありますよ。僕が最初に衝撃を受けたのは、『あとぜき』」

篠崎「熊本の人はみんな、それ全国で通じると思っているんですよね(笑)」

宇賀「何、あとぜきって? 名詞? 動詞?」

小山「どういう時に使うかというと、ドアが開けっぱなしになっているとするじゃないですか。そうすると、『ちゃんとあとぜきしなさい』とか『あとぜきして!』って言うんですよ」

宇賀「『閉めて』ってこと?」

小山「『開けたあとは閉めなさい』っていうことを、『あとぜき』って言うんです」

篠崎「『せき止める』の『せく』なんですよね。奈良時代からある言葉なんですよ。それが熊本では『あとぜき』になったんです」

小山「必ず小学校の教室には『あとぜきをきちんとしましょう』って書いてあるんですよ」

宇賀「開けたら閉めましょうってことですね」

篠崎「熊本市内の公立図書館の入り口で見ました。一語で言い表わせるのが方言の魅力ですよね」

宇賀「なるほど」

小山「篠崎先生は、『のさり』はご存知ですか? 天草の方言かと思っていたんですけど、天草だけでもないんですか?」

小山「篠崎先生は、『のさり』はご存知ですか? 天草の方言かと思っていたんですけど、天草だけでもないんですか?」

篠崎「わりと九州で広く使いますね。熊本はよく使いますよね。あれは『のせる』という言葉からきていると思います。要するに、運命づけられるとか授かるとか、何か乗っかってくるというところからです。でも運命よりも、『のさり』と言った方が、重みが感じられる印象がありますよね」

小山「消えていく方言もあるわけじゃないですか。単純に使わなくなるから消えていくんですか?」

篠崎「使う人がいなくなるんですね。山梨県の南アルプスの登山口に、奈良田という集落があるんですね。それは早川という川の上流の奥にある集落で、いちばん近い集落と4キロくらい離れているんです。そこで暮らしている人は、深い沢に住んでいるということで、みんな『深沢』という名字なんです。もともと奈良時代の女帝が病気の療養で訪れて、ついてきた人たちがそこで暮らすようになって。閉鎖性を保っていたために、その地域の中だけで言葉が残ったり変化をしたりしたので、室町時代の発音が残ってもいるんです。ただ、もうそこで生活している人の数は減ってきているので、おそらくその方言の体系も消えていくと思います」

篠崎「使う人がいなくなるんですね。山梨県の南アルプスの登山口に、奈良田という集落があるんですね。それは早川という川の上流の奥にある集落で、いちばん近い集落と4キロくらい離れているんです。そこで暮らしている人は、深い沢に住んでいるということで、みんな『深沢』という名字なんです。もともと奈良時代の女帝が病気の療養で訪れて、ついてきた人たちがそこで暮らすようになって。閉鎖性を保っていたために、その地域の中だけで言葉が残ったり変化をしたりしたので、室町時代の発音が残ってもいるんです。ただ、もうそこで生活している人の数は減ってきているので、おそらくその方言の体系も消えていくと思います」

小山「先生はいま、『方言甲子園』という企画をされているんですね」

篠崎「東京女子大学の図書館で企画したのですが、各地方の高校生たちにご当地をアピールする動画を作ってショート動画を応募してもらうんです。それでコンテストをしようと考えています」

宇賀「『方言甲子園―高校生ご当地アピールショート動画コンテスト―』ですね。動画を撮って応募すればいいんですね?」

篠崎「はい、方言を使って地元をアピールしてもらえればと思います」

小山「僕、前からやりたいことがありまして……『今年の方言』という、世相を鑑みて、方言だけにとどめておくのではなく、みんなで使った方がいい方言を選出する。そういう大賞はどうでしょうか?」

篠崎「私は方言で地域を盛り上げていく企画はいろいろやりたいと思っているので、大賛成ですね。熊本で震災があった時も、私のゼミで応援動画『がまだせ熊本』という応援動画を作りました」

宇賀「頑張れってことですか?」

小山「そうです!」

宇賀「『のさり』とかもそうですけど、共通語でこういう一言ってないじゃないですか。各地の言葉、いっぱい知りたいですね」

篠崎「共通語で言い表せない言葉が方言の中にはたくさんあるんですね」

宇賀「それを集めて皆さんにシェアしたいですね」

小山「それもいつか標準語になっていくんですかね」

篠崎「一語で表しづらいものは標準語になっていくと思いますね。たとえば、『しんどい』なんてもともとは関西の方言ですよね。疲れたとはまた違う、あの感じを共通語で一語で表せるものはないですよね。だからしんどいは共通語みたいに定着していくんです」

篠崎「一語で表しづらいものは標準語になっていくと思いますね。たとえば、『しんどい』なんてもともとは関西の方言ですよね。疲れたとはまた違う、あの感じを共通語で一語で表せるものはないですよね。だからしんどいは共通語みたいに定着していくんです」

宇賀「隙間を埋めてくれるんですね」

小山「『あとぜき』は絶対に標準語になる方がいいですね」

宇賀「『あとぜき』、推しますね(笑)」

宇賀「篠崎さんに『いま手紙を書きたい人へ宛てたお手紙』を書いてきていただきました。どなたに宛てたお手紙ですか?」

宇賀「篠崎さんに『いま手紙を書きたい人へ宛てたお手紙』を書いてきていただきました。どなたに宛てたお手紙ですか?」

篠崎「私のゼミの学生と、ゼミを巣立っていった卒業生に書いてみました」

放送では篠崎さんにお手紙を朗読していただきました。ぜひradikoでお聴きください(7月4日まで聴取可能)。

宇賀「今日の放送を聞いて篠崎さんにお手紙を書きたいと思ってくださった方もいらっしゃると思います。ぜひ、番組にお寄せください。【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST篠崎晃一さん 宛】にお願いします」

「方言甲子園」の応募の詳細などはこちらからご確認ください。

「方言甲子園2021」高校生ご当地アピールショート動画コンテスト作品募集

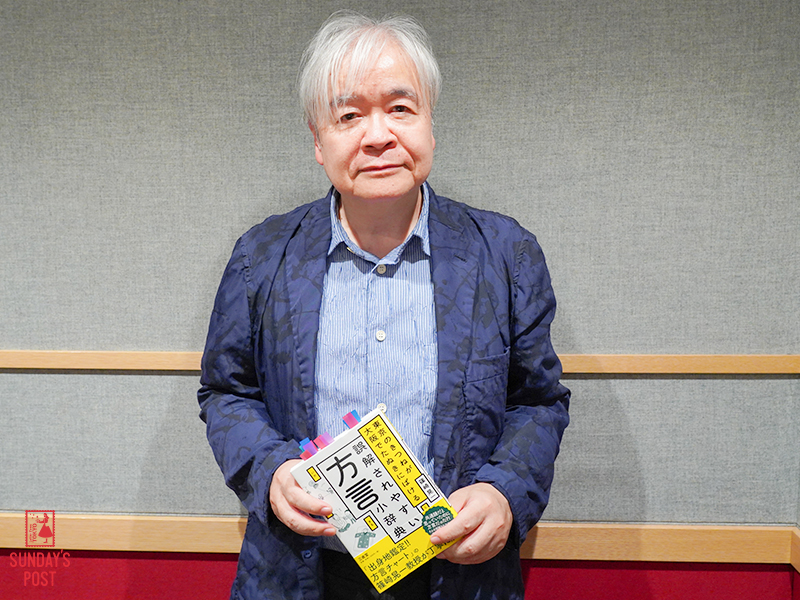

『誤解されやすい方言小辞典(三省堂)』をはじめ、篠崎さんの著書もぜひチェックしてみてください。

『誤解されやすい方言小辞典(三省堂)』をはじめ、篠崎さんの著書もぜひチェックしてみてください。

東京のきつねが大阪でたぬきにばける 誤解されやすい方言小辞典

篠崎晃一さん、ありがとうございました!

篠崎晃一さん、ありがとうございました!

篠崎「私は千葉県です」

宇賀「方言はほぼないですか?」

篠崎「東京寄りなので、方言というほどのものはないですね。逆に方言に憧れていますね」

篠崎「東京寄りなので、方言というほどのものはないですね。逆に方言に憧れていますね」小山「それが研究のきっかけだったんですか?」

篠崎「そうですね、違う言葉があちこちにたくさんあるな、ということで興味を持ってだんだんのめり込んでいきました」

小山「最初に衝撃を受けた方言は何ですか?」

篠崎「山形の庄内地方に行った時に耳にした、『まぐまぐでゅー』というフランス語のような……」

宇賀「どういう言葉なんですか?」

篠崎「二日酔いでムカムカしている時に、『あー、まぐまぐでゅー』とか」

宇賀「えー、使いたい!」

篠崎「ある時、その語源もわかったんです。酔っ払った時だけじゃなくて、いろいろやらなきゃいけないことがある時に『頭がまぐまぐになる』と言っていたんですね。『まぐまぐ』は、擬態語なんですよ。目がぐるぐる回ることを江戸時代に『まくまく』と使っていたんです。もとは『まくまくという』なんです。東北ではカ行に濁音がついてガ行になって、さらに『田中という人が来た』は『田中っちゅう人が来た』にという言い方になるので、『まぐまぐでゅう』と変化したんです。語源が分かった時はやっぱり楽しいですね」

篠崎「ある時、その語源もわかったんです。酔っ払った時だけじゃなくて、いろいろやらなきゃいけないことがある時に『頭がまぐまぐになる』と言っていたんですね。『まぐまぐ』は、擬態語なんですよ。目がぐるぐる回ることを江戸時代に『まくまく』と使っていたんです。もとは『まくまくという』なんです。東北ではカ行に濁音がついてガ行になって、さらに『田中という人が来た』は『田中っちゅう人が来た』にという言い方になるので、『まぐまぐでゅう』と変化したんです。語源が分かった時はやっぱり楽しいですね」宇賀「そもそも、どうして方言ってあるんですか?」

篠崎「一つには、ある集団ができるとその中だけで通じる言葉が生まれますよね。仲間意識を高めることもあってその中で広がって、他との違いが生まれるんです。あとは中央から言葉が広がっていって、それぞれの地域の中で変化していくものもありますね。昔は都が近畿圏にあったので、そこに人が集まってくると『都ではこんな言葉を使っていた』と、自分の地域に広げていくんです。そうすると、石を水の中に投げた時に波紋が広がるように、言葉がどんどん広がっていって、古い言葉が北と南に残る。そういう考え方があるんですね」

小山「方言って誰がつくるんですかね? お殿様が言った言葉を下の人たちが真似るのか、下の人が作ってそれが広がっていくのか……」

篠崎「方言はどちらかというと一般庶民の話し言葉です。文献の中に出てくるのは上流階級の人が使っている書き言葉なんですね。方言は一般庶民の言葉が広まっていって、都に集まってきた人たちが交流をする中で地方に拡散して、それが広がった地域の中で、また変化していくということですね。何年か前に流行った『じぇじぇじぇ』というのがありましたよね。あれも京都で室町時代くらいには驚いた時に『じゃ』と言っていたんです。それが広がっていって、岩手の中で『じゃじゃじゃ』と使うところもあるし、ある地域では『じぇじぇじぇ』と変わっていったんですね」

篠崎「方言はどちらかというと一般庶民の話し言葉です。文献の中に出てくるのは上流階級の人が使っている書き言葉なんですね。方言は一般庶民の言葉が広まっていって、都に集まってきた人たちが交流をする中で地方に拡散して、それが広がった地域の中で、また変化していくということですね。何年か前に流行った『じぇじぇじぇ』というのがありましたよね。あれも京都で室町時代くらいには驚いた時に『じゃ』と言っていたんです。それが広がっていって、岩手の中で『じゃじゃじゃ』と使うところもあるし、ある地域では『じぇじぇじぇ』と変わっていったんですね」宇賀「いわゆる共通語、標準語はいつからあるんですか?」

篠崎「明治以降じゃないですかね」

小山「標準を決める時に、どこの言葉を標準とするか会議が行われたんですよね」

篠崎「そうですね、江戸時代になって中心が東京に移って、いわゆる東京の方言を基盤にして洗練されながら今の共通語になっていく、というかたちです」

宇賀「方言を喋る人は減っていっているんですか?」

篠崎「使い分けをするようになってきているんですね。だんだん年齢が下がってくると、目的とか場面に応じて、方言と共通語を上手く使い分けてコミュニケーションをとることが多いような感じですね」

宇賀「私は東京出身なので、羨ましいんですよ。お仕事の時はきれいに喋っているのに、素の時に方言が出るとかわいいというか、親しみを感じますよね」

宇賀「私は東京出身なので、羨ましいんですよ。お仕事の時はきれいに喋っているのに、素の時に方言が出るとかわいいというか、親しみを感じますよね」小山「東京にも方言ってあるんですか?」

篠崎「ありますね。東京の人は方言だと気づいていないんですけど、物を片づける時に『片す』なんてよく言いますよね。これは東京、首都圏の方言です。あるいは物が『落っこちる』とか。高いところに『のせる』ではなく『のっける』とか。あれは共通語ではないですね」

小山「『〜じゃん』っていうのは横浜の言葉とよく聞きますよね」

篠崎「もともとは山梨とか静岡とか、あの辺で使っていたものが入ってきて、横浜あたりから広がっていったと言われています。もとは中部地方の方言です」

小山「最近発掘された方言はありますか?」

小山「最近発掘された方言はありますか?」篠崎「大分出身の学生が、携帯電話をいじることを、携帯を『あたる』と言っていて。その学生だけの言い方かなと思っていたんですけど、大分出身の人何人かに聞いたら同じで、『それって方言なんですか?』と」

宇賀「いじる、ということなんですね。面白い」

篠崎「ただ、若い人だけの方言です。おじいちゃんおばあちゃんには通じない」

宇賀「逆に薫堂さんはあるんですか? 東京に出てきて方言だと気づいたものって」

小山「ありますよ。僕が最初に衝撃を受けたのは、『あとぜき』」

篠崎「熊本の人はみんな、それ全国で通じると思っているんですよね(笑)」

宇賀「何、あとぜきって? 名詞? 動詞?」

小山「どういう時に使うかというと、ドアが開けっぱなしになっているとするじゃないですか。そうすると、『ちゃんとあとぜきしなさい』とか『あとぜきして!』って言うんですよ」

宇賀「『閉めて』ってこと?」

小山「『開けたあとは閉めなさい』っていうことを、『あとぜき』って言うんです」

篠崎「『せき止める』の『せく』なんですよね。奈良時代からある言葉なんですよ。それが熊本では『あとぜき』になったんです」

小山「必ず小学校の教室には『あとぜきをきちんとしましょう』って書いてあるんですよ」

宇賀「開けたら閉めましょうってことですね」

篠崎「熊本市内の公立図書館の入り口で見ました。一語で言い表わせるのが方言の魅力ですよね」

宇賀「なるほど」

小山「篠崎先生は、『のさり』はご存知ですか? 天草の方言かと思っていたんですけど、天草だけでもないんですか?」

小山「篠崎先生は、『のさり』はご存知ですか? 天草の方言かと思っていたんですけど、天草だけでもないんですか?」篠崎「わりと九州で広く使いますね。熊本はよく使いますよね。あれは『のせる』という言葉からきていると思います。要するに、運命づけられるとか授かるとか、何か乗っかってくるというところからです。でも運命よりも、『のさり』と言った方が、重みが感じられる印象がありますよね」

小山「消えていく方言もあるわけじゃないですか。単純に使わなくなるから消えていくんですか?」

篠崎「使う人がいなくなるんですね。山梨県の南アルプスの登山口に、奈良田という集落があるんですね。それは早川という川の上流の奥にある集落で、いちばん近い集落と4キロくらい離れているんです。そこで暮らしている人は、深い沢に住んでいるということで、みんな『深沢』という名字なんです。もともと奈良時代の女帝が病気の療養で訪れて、ついてきた人たちがそこで暮らすようになって。閉鎖性を保っていたために、その地域の中だけで言葉が残ったり変化をしたりしたので、室町時代の発音が残ってもいるんです。ただ、もうそこで生活している人の数は減ってきているので、おそらくその方言の体系も消えていくと思います」

篠崎「使う人がいなくなるんですね。山梨県の南アルプスの登山口に、奈良田という集落があるんですね。それは早川という川の上流の奥にある集落で、いちばん近い集落と4キロくらい離れているんです。そこで暮らしている人は、深い沢に住んでいるということで、みんな『深沢』という名字なんです。もともと奈良時代の女帝が病気の療養で訪れて、ついてきた人たちがそこで暮らすようになって。閉鎖性を保っていたために、その地域の中だけで言葉が残ったり変化をしたりしたので、室町時代の発音が残ってもいるんです。ただ、もうそこで生活している人の数は減ってきているので、おそらくその方言の体系も消えていくと思います」小山「先生はいま、『方言甲子園』という企画をされているんですね」

篠崎「東京女子大学の図書館で企画したのですが、各地方の高校生たちにご当地をアピールする動画を作ってショート動画を応募してもらうんです。それでコンテストをしようと考えています」

宇賀「『方言甲子園―高校生ご当地アピールショート動画コンテスト―』ですね。動画を撮って応募すればいいんですね?」

篠崎「はい、方言を使って地元をアピールしてもらえればと思います」

小山「僕、前からやりたいことがありまして……『今年の方言』という、世相を鑑みて、方言だけにとどめておくのではなく、みんなで使った方がいい方言を選出する。そういう大賞はどうでしょうか?」

篠崎「私は方言で地域を盛り上げていく企画はいろいろやりたいと思っているので、大賛成ですね。熊本で震災があった時も、私のゼミで応援動画『がまだせ熊本』という応援動画を作りました」

宇賀「頑張れってことですか?」

小山「そうです!」

宇賀「『のさり』とかもそうですけど、共通語でこういう一言ってないじゃないですか。各地の言葉、いっぱい知りたいですね」

篠崎「共通語で言い表せない言葉が方言の中にはたくさんあるんですね」

宇賀「それを集めて皆さんにシェアしたいですね」

小山「それもいつか標準語になっていくんですかね」

篠崎「一語で表しづらいものは標準語になっていくと思いますね。たとえば、『しんどい』なんてもともとは関西の方言ですよね。疲れたとはまた違う、あの感じを共通語で一語で表せるものはないですよね。だからしんどいは共通語みたいに定着していくんです」

篠崎「一語で表しづらいものは標準語になっていくと思いますね。たとえば、『しんどい』なんてもともとは関西の方言ですよね。疲れたとはまた違う、あの感じを共通語で一語で表せるものはないですよね。だからしんどいは共通語みたいに定着していくんです」宇賀「隙間を埋めてくれるんですね」

小山「『あとぜき』は絶対に標準語になる方がいいですね」

宇賀「『あとぜき』、推しますね(笑)」

宇賀「篠崎さんに『いま手紙を書きたい人へ宛てたお手紙』を書いてきていただきました。どなたに宛てたお手紙ですか?」

宇賀「篠崎さんに『いま手紙を書きたい人へ宛てたお手紙』を書いてきていただきました。どなたに宛てたお手紙ですか?」篠崎「私のゼミの学生と、ゼミを巣立っていった卒業生に書いてみました」

放送では篠崎さんにお手紙を朗読していただきました。ぜひradikoでお聴きください(7月4日まで聴取可能)。

宇賀「今日の放送を聞いて篠崎さんにお手紙を書きたいと思ってくださった方もいらっしゃると思います。ぜひ、番組にお寄せください。【郵便番号102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST篠崎晃一さん 宛】にお願いします」

「方言甲子園」の応募の詳細などはこちらからご確認ください。

「方言甲子園2021」高校生ご当地アピールショート動画コンテスト作品募集

『誤解されやすい方言小辞典(三省堂)』をはじめ、篠崎さんの著書もぜひチェックしてみてください。

『誤解されやすい方言小辞典(三省堂)』をはじめ、篠崎さんの著書もぜひチェックしてみてください。東京のきつねが大阪でたぬきにばける 誤解されやすい方言小辞典

篠崎晃一さん、ありがとうございました!

篠崎晃一さん、ありがとうございました!#手紙にしよう

「#手紙にしよう」ではさまざまなシーンに合わせたポストカードを更新しています。

日頃から頑張る誰かに感謝を伝えるための、もらったらちょっと嬉しくて、誇らしくなれるような賞状のデザインのポストカードが更新されています。みなさんもぜひ、大切な人に素敵な賞を送ってみてください。

詳しくは、「&POST」のwebサイトをご覧ください。

「&POST #手紙にしよう」

絵入りはがきも販売中!

今年のジンベイザメがハガキを泳ぐ絵入りはがきで暑中見舞いを届けませんか?

全国の郵便局で販売中です。くすっと笑えるお手紙で元気を届けましょう。

今週の後クレ

今回のメッセージは、岐阜県〈可児郵便局〉早川誠さんでした!

今回のメッセージは、岐阜県〈可児郵便局〉早川誠さんでした!「郵便局に入社して20年、お客さまが出されたお手紙を確実かつ丁寧に届けることを心掛けています。ある日、配達をしていた時に、ポストを開けたところ、『いつも配達お疲れさまです』と書かれた紙が貼ってありました。気持ちのこもった丁寧な文字を見て、自分の仕事はお客さまに感謝されているということを実感して、疲れた身体も癒やされました。 心のこもった手紙が、人の心の支えになることがあります。それを受け取り、届けられることを誇りに感じ、これからもこの仕事に携わっていきたいと思います。」

MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。

全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所

を教えてください。

〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7

SUNDAY'S POST宛