戦時下の手紙を読む

-

- 2020/08/09

戦時下の手紙 梯久美子さんをお迎えして

宇賀「薫堂さんは今年56歳になられたということで、もちろん戦後生まれですが戦争について聞いたり考えたりする機会は結構ありました?」

小山「僕のベビーシッターをしてくれていたおばあちゃんが長崎出身だったんです。被曝手帳を持っていましたね。今日は奇しくも8月9日ですけれど、苦しいような話は何もしなかったんですけど、心の何かがそこにあったような気がしますね。戦争でどれだけ大変だったかという話は、はっきりはしないけれど、いつも何か感じていました」

宇賀「私の祖母も、小学校に上がるか上がらないかの頃に戦争を経験していて。山梨の人でしたけど、空襲の中で逃げたりした経験があって。そういう話はあまりちゃんと聞いたことがなかったんですけど、最近、『覚えているうちに』ということで手紙に書いてくれたりして。実は途中、妹とはぐれてしまって、もう会えないと思っていたけど実は裕福なお家に助けられていて、美味しいものを食べていて、みんなでひっくり返ったんだよ、という話とか。初めて聞きましたね」

小山「僕の父親がいつも言っていたのは、『戦争というのは、それを記憶した人がいなくなった頃にまた起こるんだ』と。自分なりにそう思っていたみたいで、人がいなくなっても語り継がないといけないんだなと思います」

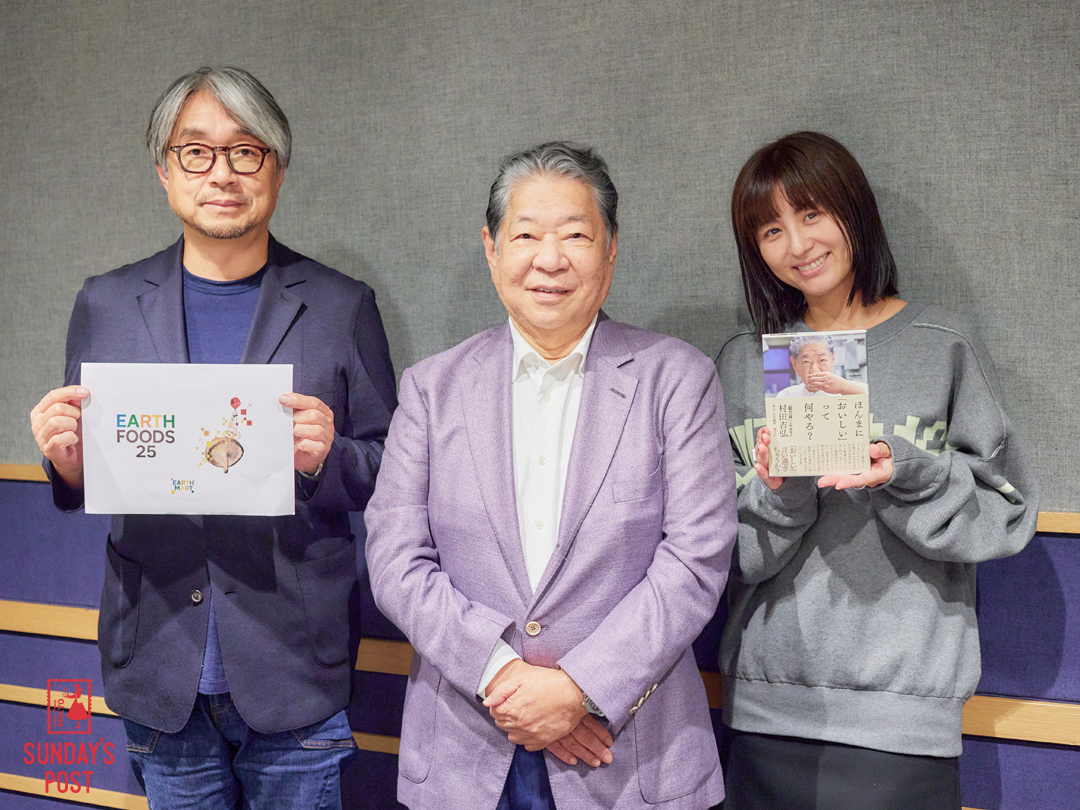

間もなく75回目の終戦の日を迎えるにあたり、今回は当時の人たちの手紙を読みながら戦争について考えます。ゲストにノンフィクション作家の梯久美子さんをお迎えしました。

間もなく75回目の終戦の日を迎えるにあたり、今回は当時の人たちの手紙を読みながら戦争について考えます。ゲストにノンフィクション作家の梯久美子さんをお迎えしました。まず、梯さんの著書『100年の手紙(岩波新書)』で紹介されている、ある特攻兵の方が両親へ宛てた手紙を、宇賀さんが朗読しました。

梯「とても穏やかで静かな文面ですが、最後のところに『左腕には特攻マーク』という文言があります。昭和20年3月26日に書かれた手紙なのですが、実は東京帝国大学在学中に召集をされて、特攻兵になった兵隊さんなんですね。彼が乗っていたのは、人間魚雷回天というものなんです。潜水艦から発進して、相手の戦艦に体当たりをする一人乗りの特攻艇なんですね。そのための訓練を受けていた基地から、ご両親に宛てた手紙なのですが、実はこの手紙は普通にポストに入れられて送られたものではなくて。当時はとくに特攻兵の方達は、自分が特攻兵だということ、どこの基地にいるのかということは一切秘密だったんですね。でもやっぱり、家族に何か伝えたいということで、ある時ご家族が面会にいらした時に、お弁当箱の底に自分の日記帳を油紙に包んで入れて、その上からご飯をかぶせて渡すんですね。その日記帳の中に両親宛ての手紙が挟まれていたと。その一節が、いま読んでいただいたお手紙なんです」

小山「書かれた方は戦死されたんですか?」

梯「実際に戦いで亡くなったのではなくて、訓練中の事故で亡くなっているんですね。それも昭和20年の7月25日に。この回天という特攻艇は戦争の終わり頃に急遽開発されたものだったので、精度が低かったんですね。訓練中の故障で亡くなった方が非常に多かったんです。残酷な話なのですが、一人乗りで1回発進すると、自分からは外に出られないことになっているんです。ですから閉じ込められたまま敵の戦艦にぶつかっていく。そういう海の特攻だったんです」

小山「この手紙が昭和20年3月に書かれたということは、あと5ヶ月待っていたら戦争は終わっていたんですよね」

梯「亡くなった時も、あと1ヶ月も経たずに終戦だったんです。この方は23歳で亡くなられています。手紙の文面を見ますと、自分が特攻兵で、しかも海で特攻するということが書かれていますよね。これは自分の消息を伝えるために書いたのだと思います。こうして伝えなければ、戦後になるまでどこでどのように亡くなったのか家族にもなかなか分からない時代だったんですね。ですからお弁当箱の底に隠して、せめて自分がどのような任務でどうやって死んでいくのか伝えたかったんだなと思います」

宇賀「梯さんがいちばん印象的だった手紙というと、いかがですか?」

梯「たくさんあるんですけれど、同じ特攻では、特攻兵の方が直接書いたお手紙ではなく……鹿児島県の知覧に陸軍の特攻の基地があって、そこから若い特攻兵が沖縄に向けて飛び立ったのですが、その特攻兵たちの身の回りのお世話を、近くにあった知覧高等女学校の生徒さんたちが担当していたんですね。自分がお世話をしている特攻兵の人が出撃をすると、その女の子たちが、特攻兵のご家族に宛てて手紙を書いていたんです。いつ、出撃してどのように亡くなったのか、親御さんたちには連絡がいかなかったんです。知覧に行くというのも、親御さんは知らないんです」

小山「そうなんですね」

梯「本当はやってはいけなかったと思うのですが、その女学生たちが住所と親御さんの名前を聞いておいて、『○○さんは何月何日に飛び立たれました』というお手紙を送っていたんですね。最後のご様子はどうだったか、最後に何を語ったか、ご家族が知りたいであろうことを手紙に書いて送っていたんです」

小山「たがだが75年前の話で、それを我々は忘れかけていますものね。75年前って、歴史でいうとつい昨日みたいなもので。それをやっぱり忘れてはいけないと、改めて思います」

宇賀「事実だけ綴られた教科書よりも、手紙だと人の想いや叫びが込められているので、より深く伝わってきますね」

宇賀「梯さんの『100年の手紙』は、2013年に発売されているんですよね。実際に当時の手紙を読むことで、梯さん自身も、それまで思っていた戦争から考え方が変わることはありましたか?」

宇賀「梯さんの『100年の手紙』は、2013年に発売されているんですよね。実際に当時の手紙を読むことで、梯さん自身も、それまで思っていた戦争から考え方が変わることはありましたか?」梯「40歳近くなるまで、正直言って、戦争についてあまりちゃんと調べたり勉強したりしてこなかった人間なんですね。広島と長崎の原爆とか、沖縄の地上戦とか、東京大空襲とかばかりが戦争のイメージだったのですが、実は日常の中に戦争があって、日常と戦争が共存する時代が長く続いていて。手紙を通すと、戦時下の日常というものが見えてくるんです。とくに手紙を読んで感じたのは、戦争というのは家族が離ればなれになるということだ、と気づいたんですね。

男の人は戦争にとられ、子どもは学童疎開になって、お年寄りは都会から離れて。でも、都会に残って働かなければいけない女性たちもいるんですね。男手がなくなった中、工場で働いたり、バスの運転手さんとか、それから放送局にいたアナウンサーの人も取材しました。アナウンサーは女性しかいなくなって、疎開をしては駄目だ、アナウンサーは放送戦士だ、と言われていたんです。そういう方たちは東京で自分一人で残って、寮に入って働いていた方とかもいるんです。そういう方たちも家族に手紙を書いていて、それは普段の日常会話の代わりですよね。でも同時に遺書でもあるというか。いつ死ぬか分からないわけですから、いま書いているこの手紙が最後の手紙になるかもしれないというふうに誰もが思って書いていた。そういう時代だったということが、残された手紙から見えてくるなと思います」

小山「時代の呼吸のようなものなんですかね、手紙って」

梯「本当に息づかいといいますか、日常の息遣いが聞こえるし、その日常の中に死も入り込んでいたということがわかります。悲しい苦しい話ばかりではなくて、すごく他愛ない普段の話もあるんです。若い主婦の方とかは、配給の大根が隣の人の方が多かったとか、配給の中にお花があったとか。私たちのイメージでは食べ物ばかりだったイメージですが、花が売られていたこともあるようで。そういうささやかな日常みたいなものも手紙から見えてきたりします」

宇賀「戦時中でも日常はあったわけですものね」

『100年の手紙』や最新作である『サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する』をはじめ、梯さんの著書、ぜひ手にとってみてください。感想のお手紙を番組宛てに送っていただければ、梯さんにお渡しします。

宛先は【〒102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。

『100年の手紙』

『サガレン 樺太/サハリン 境界を旅する』

梯久美子さん、ありがとうございました!

リスナーさんからのお手紙

今週もリスナーの皆さんからたくさんのお手紙が届きました。読ませていただいたのは、茨城県筑西市〈マコトさん〉からのマンホールカードのお手紙、熊本県宇城市の〈モタレノセト〉さんからの暑中お見舞い。そして熊本県南阿蘇村〈エリ〉さんからは、こんなお手紙が届きました。

小山「〈熊本の南阿蘇村という美しい村でお米を栽培している大津愛梨と申します。薫堂さんとは何度かご一緒させていただき、本の題字も書いていただきました。〉……そう、書きました! 『耕す女』っていう本を書かれたんですよ。

〈(月光荘画材店の)日比康造くんとは大学の同期で、番組のノベルティの話を興味深く聞きました。米農家ならではのノベルティとして、こんなオコメールというものを作ってみました。〉」

小山「お米が1合分真空パックされて、そのままはがきとして送れるようになっているんですよ」

小山「お米が1合分真空パックされて、そのままはがきとして送れるようになっているんですよ」宇賀「外側に字が書けるんですね。じゃあもらった人は手紙を読んで、さらにお米も炊けるんですね。面白い!」

小山「〈いろんな産地のお米と風景写真を送り合いできるようになったら嬉しいなと思ってお手紙させていただきました。〉オコメール、いいですね! このあいだのワインも良かったけど、お米もいい」

小山「〈いろんな産地のお米と風景写真を送り合いできるようになったら嬉しいなと思ってお手紙させていただきました。〉オコメール、いいですね! このあいだのワインも良かったけど、お米もいい」宇賀「いろんなものがありますね」

小山「ちょっと大津さんに相談してみます」

SUNDAY’S POSTでは引き続き、皆さんからのお手紙をお待ちしています。【〒102-8080 TOKYO FM SUNDAY’S POST】までお願いします。

第53回 手紙作文コンクール開催

今年は期間が短くなる地域もあるようですが、夏休み中のお子さんも多いと思います。ぜひ、夏の思い出を手紙に残してみませんか?

日本郵便では、現在、第53回手紙作文コンクールを開催しています。

「特定の相手に自分の体験したことや考え等を伝える」がテーマ。はがき作文部門と絵手紙部門があります。参加してくれた子どもたちには、各賞のほか、応募者全員に参加賞も用意されています。

子どもたちがこの夏に体験した思い出を、おじいちゃんやおばあちゃん、学校の先生などに、手紙作文や絵手紙で作品にして応募してみませんか。

応募期間は、9月18日までです。詳しくは、お近くの郵便局や日本郵便のWEBサイトをご覧ください。

「第53回 手紙作文コンクール」

今週の後クレ

今回のメッセージは、山梨県<甲府下石田郵便局>佐野佳子さんでした!

今回のメッセージは、山梨県<甲府下石田郵便局>佐野佳子さんでした!「お客さまに対して、一人のお客さまと一人の窓口社員という関係ではなく、私のおじいちゃん・おばあちゃん、お母さん・お父さんに接するように、家族の一員として接するような、いつもお客さまのことを気遣った接客ができるといいなと思いながら窓口で対応しています。 お客さまも私を家族のように思ってくれて、窓口応対時に「それでこそ私の娘だよ」と言っていただくこともあり、いつもお客さまから勇気づけられ、元気をもらっています。

MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。

全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所

を教えてください。

〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7

SUNDAY'S POST宛