谷川俊太郎さんと小山薫堂さんの対談/文通企画、音の絵画コンテストの続報

-

- 2020/02/23

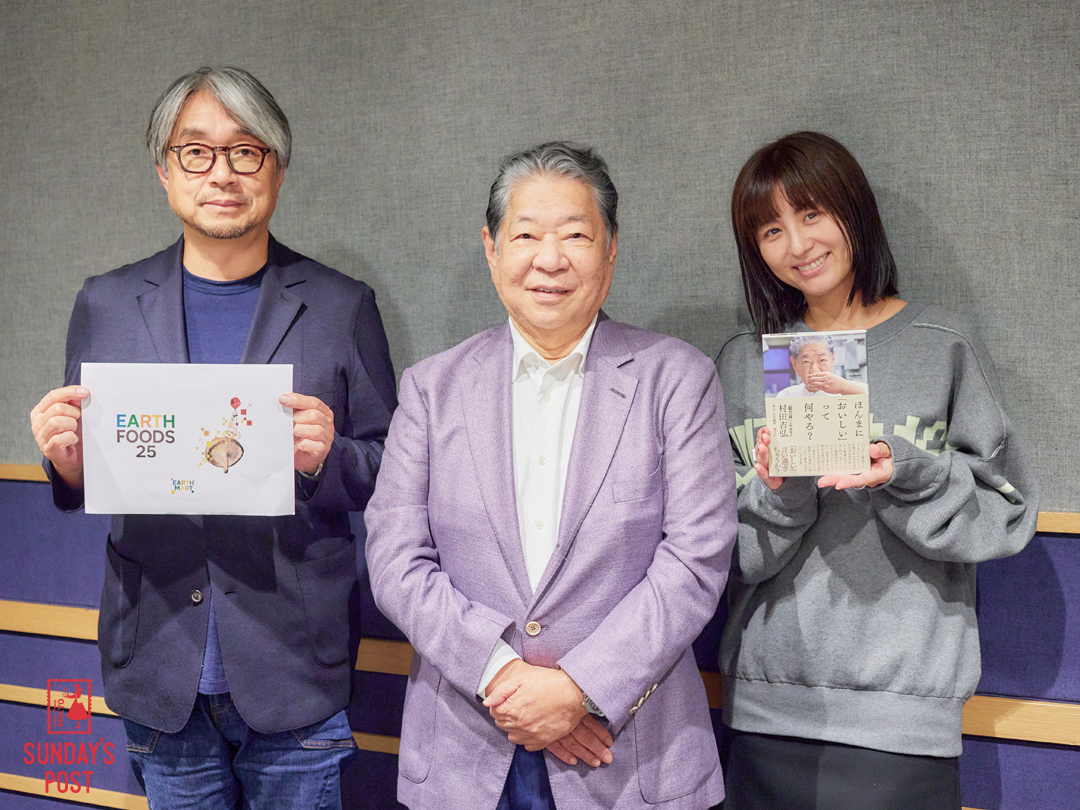

小山薫堂、谷川俊太郎さんに会いにいく

日本を代表する詩人である谷川俊太郎さん。かつての夢は詩人だったという薫堂さん。人生の、そして言葉の使い手として大先輩である谷川さんにインタビューをしてきました。

日本を代表する詩人である谷川俊太郎さん。かつての夢は詩人だったという薫堂さん。人生の、そして言葉の使い手として大先輩である谷川さんにインタビューをしてきました。小山「谷川俊太郎さんは本当に中学生の頃から憧れの存在で。今回は番組の力を借りて会いに行くことができました」

宇賀「谷川さんは教科書に載っていたり、翻訳もされているじゃないですか。“谷川俊太郎”という名前はよく見てきたんですけども、実際にどういう方なのかというのは、全然想像がつかないです」

小山「大先生で、しかも言葉を操る達人なわけですから。下手なこと言ったら叱られるんじゃないか? という緊張感もありましたね」

インタビューは、谷川さんのご自宅で行われました。

小山「まず僕、初めてお会いさせていただいて驚いたのが……88歳なんですね」

小山「まず僕、初めてお会いさせていただいて驚いたのが……88歳なんですね」

谷川「いやいや、僕とか(瀬戸内)寂聴さんとか、そういう人は今いっぱいいるじゃない」

小山「米寿でいらっしゃって、今はもうお一人で生活されているんですか?」

谷川「基本的には一人ですね。夜はとにかく一人、土日も一人、昼間ちょっと手伝ってくれる人が来てくれるんですけど。隣が息子の家なので、安心なんですよ」

小山「お食事なんかは?」

谷川「適当に、セブンイレブンかなんかで買っています」

小山「えっ、セブンイレブンに行かれるんですか?」

谷川「この頃足が弱っているから、買ってきてもらうんですね。結構気に入っているんですよ」

小山「ちなみに、お好きなメニューは?」

谷川「僕は父親がグルメだったのでそれに反発して育ってきて。美食は敵だと思っていたので粗食の方に傾いているんですね。だから玄米パックと、肉じゃがかなんか、それでもう満足で」

小山「僕、実は高校生の頃から谷川俊太郎さんに憧れておりまして。詩人という職業に漠然とした憧れを持って、今日まで生きてきたのですが、最初にご自身で『詩人である』と意識されたのはいつ頃だったんですか?」

谷川「今でもちょっと疑問なんですよね、詩人であるかどうか。詩人として生活を重ねているわけだから、詩人であるはずなんだけど。実は職業辞典という辞典があって、そこに詩人というものはないんですね。作家はあるんですけど。作詞家もたしかあったかな。詩人は職業としては認められていない、だから勝手に詩人って言っていいんじゃないかと。とにかく数は多いですね、詩人は。俳人、歌人も多いですけど。僕が他の詩人と違うところは、十代の終わりに詩を書き始めてから今まで、ずーっと僕は詩というものを疑ってきているんですよ。詩って何でこんな役にも立たないことを書いているんだろう?と。詩だけじゃなくて、言葉もね、僕はずっと疑ってきていますね」

小山「疑う。疑うとは、どういうことですか?」

谷川「言葉なんてリアルなものの百分の一も表現できない。詩の場合には矛盾性がまず根底にあって、詩というのは全然捉えどころがないものでね、みんなが読んで感動してくれているのはすごくありがたいんだけど、これが詩であるという定義は言葉ではできそうにないなということをずっと思っていて。逆を言えば、いろんな言葉で詩らしき言葉を書き散らして『これは詩である』と言えたんですけどね」

小山「最初に書かれた作品と、定義できるものは何ですか?」

小山「最初に書かれた作品と、定義できるものは何ですか?」

谷川「小学校の綴り書きの時間に書いたのはいくら何でも詩とは言えないと思うんですけど……僕がその頃模型飛行機が好きでね、模型飛行機が飛ぶのを書いた詩なんですよ。でも、僕は自分では詩を書きたいと思ったことはなくて。高校時代の同級生がすごく詩が好きでね、彼の影響で僕は詩というものを書き始めたところがあるので。その頃の作品を、僕は詩として書いたという自覚はありますね」

小山「ものを書いて生きていこうと思われた瞬間はあったんですか?」

谷川「徐々に徐々に、自分には他に能がないと。しょうがない、書いていくしかない。会社勤めをしている同級生なんかはすごくちゃんと定期的な収入があって、生活が成り立っていて、自由業は彼らの十倍の収入がないとダメだと言われたりしたこともあったんですよね。だからすごく金に執着しましてね」

小山「そうなんですか? お金のことを考えられるような部分が、頭の中にあるようには全く見えなかったのですけど」

谷川「詩人がね金の話なんかしちゃいけないっていうのが伝統的な考え方ですよ。僕は、金に換わらない詩なんてね、リアリティがないと思っていたわけ。つまり世界の中で金に換われば、自分の存在意義があると。だから僕は、(詩は)最初から商品という意識が強かったんですね」

小山「へえ! 小説家に進もうと思われたことはなかったんですか?」

谷川「詩が出版された頃も、やっぱり『小説を書かないか?』と誘われたことはあったんですね。僕は大体、鉛筆で原稿用紙に書いていたんだけど書くのが嫌な人なんですよ、字が下手でよく母親に怒られていたんですけどね。とにかく小説って結構長く書かないといけないじゃないですか。だから途端に挫折しちゃって。しかも僕の師匠筋にあたる三好達治さんがね、彼も小説はほとんど書いていないんだけど『小説は女の描写が難しい』なんて言うんですよ。『長襦袢がどうとか書けるか!』と言われたことがあって、それがちょっと影響しているんですね」

小山「メッセージをしたくて書くことってあるんですか?」

谷川「詩にもメッセージは隠れているんだけど、すごく言葉が多義的で曖昧だからメッセージとしてはなかなか受け取りにくいんですよね。だから僕はどこかに話をしに行って『若い人にメッセージをひとつ』とよく言われるんですけどね、この頃はもう決めているんです。『電気はこまめに消しましょう』って」

小山「(笑)」

谷川「分かりやすくてね、喜んでくれますけどね(笑)」

インタビューの前半を聞いて、スタジオでは……。

小山「どうですか、印象変わりませんか?」

小山「どうですか、印象変わりませんか?」

宇賀「変わりました! 本当に気さくな、近所のおじいちゃんみたいな方なんですね」

小山「『金に換わらない詩はリアリティがない』とかね」

宇賀「お金に執着したって言うお話がご自身から出てくるとは思いませんでした」

小山「ユーモアがあって。メッセージは『電気はこまめに消しましょう』ですからね」

小山「ユーモアがあって。メッセージは『電気はこまめに消しましょう』ですからね」

宇賀「私たちは詩を読むと何かメッセージを汲み取ろうとするんですけど、お任せしていると言うことなんですね」

小山「いま聞いていただいたのは前半、谷川さんの心をほぐすためのストレッチみたいなもので……そんな偉そうなものでもないんですけど(笑)。後半で、自身の作品への思いであるとか、あと、すごく面白い手紙をお持ちで。そのお話も聞いていきます」

小山「谷川さんが今までの人生で印象に残る手紙はございますか?」

小山「谷川さんが今までの人生で印象に残る手紙はございますか?」

谷川「僕自身はすごく筆不精でね、自分ではあまり手紙を書かないんですけど。父と母が亡くなった後に、押入れの中からすごく大きな段ボールが出てきたんですよ。その中にあったのは、父と母が若かった頃の恋文の束」

小山「ラブレターが。全部取ってあったんですか?」

谷川「取ってあるんだというのは、母と父からも聞いていたんですね。すごく細かいきれいな字でね、薄いレターペーパーにペンで書いてあるんですよね。読むだけで大変なんだけど。それで、父が哲学を勉強した人間で本もたくさん書いているから世間で知られているんですけど、母は全然ね、世間に知られていなかったので、『母の恋文』っていう本にしたんですね。父と母の若い頃の往復書簡。大正時代の関西の文化圏にいる人間たちの毎日のことがわかって結構面白いんですよ。それがやっぱり自分では、手紙としてはいちばん大きいですね」

小山「それを初めてお読みになった時は、何を感じましたか?」

谷川「時代の違いですよね。その頃はもちろんメールも何もなかったわけだけど、手紙の書き方が全然時代で違うなと思いましたね。自分の親の手紙だから気恥ずかしいところがあるでしょう。でもいちばんショックだったのは、うんと歳をとって老境に入っている母が、同じ老境に入った父に向かって、いまだに父を恋しているんだ、という手紙ですね」

小山「二人が出会った頃だけではなくて、人生を通した手紙が載っているんですね」

小山「二人が出会った頃だけではなくて、人生を通した手紙が載っているんですね」

谷川「少ないんですけどね。母は本当に父のことを愛していて、父が他に女をつくった時のことなんかを綿々と書いていて。それがあるので、本としては面白かったの」

小山「(本を見ながら)へえ、537通……。一人の小説家が本を書いた以上のものですね、中身を見ると」

谷川「それで四分の一ですけどね」

さらに、谷川さんはご自身の詩集『手紙』も持ってきてくださいました。

薫堂さんからお願いをして、詩「手紙」を朗読していただきました。

小山「どうやったらこんなにかっこいいおじいちゃんになれるんですかね?」

小山「どうやったらこんなにかっこいいおじいちゃんになれるんですかね?」

谷川「(笑)」

小山「モテますよね。きっと」

谷川「どうなんでしょうね? ただ、詩と私自身を混同している人が結構いるというのは思いますね」

小山「違うんですか?」

谷川「違いますよ、そりゃ(笑)。詩では嘘八百いっぱい書いているわけですよ。それに感動して、私が『素敵な人だ』と思われると困っちゃうわけですよ」

小山「僕は何か、谷川俊太郎さんという人間そのものが作品だと思っていたんです」

谷川「そんなことはないですよ」

小山「自分で書いたものを読んで、『うわあ、俺こんなこと書いたな』と思うことはありますか?」

谷川「そういう風には思わないですね。商品なんだから、割と客観的に商品の出来で考えるだけです。だからその中にどのくらいの嘘が入っているかみたいなことは時々チェックしますけどね。いい嘘だったら全然OKだから。嘘が混じっているから駄目っていうことはないんですよ。だいたい、言葉で本当のことが言えると思ってませんから、はじめから」

小山「谷川さんがいちばん好きなひらがなは何ですか?」

小山「谷川さんがいちばん好きなひらがなは何ですか?」

谷川「『ん』」

小山「それは、見た目ですか? 響きですか?」

谷川「響きと、それから体に直結しているんですよね。ほとんど意味がなくて、なんか力むじゃないですか。そのほとんど無意味なんだけど、音があるというところが好きなんでしょうね。それから、あれで五十音が終わりますよね。その終わり方もいいなって感じですね」

小山「好きな言葉は?」

谷川「『好き』ですね。好きって言葉が好き。好きってすごく肯定的ですしね、好きって言葉から何かが始まるわけじゃないですか。何かを好きになったらそれから興味が出たりするわけだから。好きっていうのはすごく大事な言葉だし、子どもだって言えるし、年寄りだって言える」

最後に、リスナーの皆さんへメッセージをいただきました。

谷川「僕自身は詩を書いている人間だから。自分の真実に即した言葉じゃない言葉、簡単に言えばフィクションで詩を書いているんですよね。だから時々、自分が本当だと思っていることは何だろうとわかんなくなっちゃうことがある。いまはでも全体的にそういう世界になっていますよね。言葉の値打ちが下がっていると言えばいいのか。だから自分の中の本当のことを言葉にできるようにした方がいいんじゃないかなということは言えますね」

小山「自分の言葉を大切にしましょうということですね」

対談を振り返って、薫堂さんは……。

対談を振り返って、薫堂さんは……。

小山「僕、本当にこういう人生を送りたいと思いました。88歳になってこんなにチャーミングで、そして自分の想いを言葉にできて。商品と割り切って。でも、そうおっしゃっていますけど、そうじゃないところはいっぱいあると思いますけどね」

小山「僕、本当にこういう人生を送りたいと思いました。88歳になってこんなにチャーミングで、そして自分の想いを言葉にできて。商品と割り切って。でも、そうおっしゃっていますけど、そうじゃないところはいっぱいあると思いますけどね」

宇賀「自分の詩にどれだけ嘘が混じっているかというお話も、本当に言葉を大切に思っているからこそですよね。全て本当ではないんだよ、と話さないと申し訳ないというか。あとはご両親の恋文のお話が本当に素敵でしたね」

小山「この本をあとで読ませていただいたら、もっと感傷的な想いに浸れるのかなと思ったんですけど。確かにそういう部分もあるんですけど、それ以上に男と女の駆け引き、やり取り、言葉の交わし方が、表現の仕方は違いますけど大正時代も今も変わらないんだなと思いました」

宇賀「へえ!」

小山「お父さんの浮気がわかって、お母さんがお父さんを責めつつも、自分の熱い恋心を訴えているみたいな」

宇賀「谷川さん、本当にいい意味で想像と全然違う方でした」

小山「ぜひ改めて、谷川俊太郎さんの詩を皆さんにも読んでいただきたいなと思います」

小山「ぜひ改めて、谷川俊太郎さんの詩を皆さんにも読んでいただきたいなと思います」

谷川さんのこれまでの、そして新作も収録されている詩集「谷川俊太郎詩集 たったいま」が講談社青い鳥文庫から出版されています。こちらもぜひ手に取ってみてください。

小山「まず僕、初めてお会いさせていただいて驚いたのが……88歳なんですね」

小山「まず僕、初めてお会いさせていただいて驚いたのが……88歳なんですね」谷川「いやいや、僕とか(瀬戸内)寂聴さんとか、そういう人は今いっぱいいるじゃない」

小山「米寿でいらっしゃって、今はもうお一人で生活されているんですか?」

谷川「基本的には一人ですね。夜はとにかく一人、土日も一人、昼間ちょっと手伝ってくれる人が来てくれるんですけど。隣が息子の家なので、安心なんですよ」

小山「お食事なんかは?」

谷川「適当に、セブンイレブンかなんかで買っています」

小山「えっ、セブンイレブンに行かれるんですか?」

谷川「この頃足が弱っているから、買ってきてもらうんですね。結構気に入っているんですよ」

小山「ちなみに、お好きなメニューは?」

谷川「僕は父親がグルメだったのでそれに反発して育ってきて。美食は敵だと思っていたので粗食の方に傾いているんですね。だから玄米パックと、肉じゃがかなんか、それでもう満足で」

小山「僕、実は高校生の頃から谷川俊太郎さんに憧れておりまして。詩人という職業に漠然とした憧れを持って、今日まで生きてきたのですが、最初にご自身で『詩人である』と意識されたのはいつ頃だったんですか?」

谷川「今でもちょっと疑問なんですよね、詩人であるかどうか。詩人として生活を重ねているわけだから、詩人であるはずなんだけど。実は職業辞典という辞典があって、そこに詩人というものはないんですね。作家はあるんですけど。作詞家もたしかあったかな。詩人は職業としては認められていない、だから勝手に詩人って言っていいんじゃないかと。とにかく数は多いですね、詩人は。俳人、歌人も多いですけど。僕が他の詩人と違うところは、十代の終わりに詩を書き始めてから今まで、ずーっと僕は詩というものを疑ってきているんですよ。詩って何でこんな役にも立たないことを書いているんだろう?と。詩だけじゃなくて、言葉もね、僕はずっと疑ってきていますね」

小山「疑う。疑うとは、どういうことですか?」

谷川「言葉なんてリアルなものの百分の一も表現できない。詩の場合には矛盾性がまず根底にあって、詩というのは全然捉えどころがないものでね、みんなが読んで感動してくれているのはすごくありがたいんだけど、これが詩であるという定義は言葉ではできそうにないなということをずっと思っていて。逆を言えば、いろんな言葉で詩らしき言葉を書き散らして『これは詩である』と言えたんですけどね」

小山「最初に書かれた作品と、定義できるものは何ですか?」

小山「最初に書かれた作品と、定義できるものは何ですか?」谷川「小学校の綴り書きの時間に書いたのはいくら何でも詩とは言えないと思うんですけど……僕がその頃模型飛行機が好きでね、模型飛行機が飛ぶのを書いた詩なんですよ。でも、僕は自分では詩を書きたいと思ったことはなくて。高校時代の同級生がすごく詩が好きでね、彼の影響で僕は詩というものを書き始めたところがあるので。その頃の作品を、僕は詩として書いたという自覚はありますね」

小山「ものを書いて生きていこうと思われた瞬間はあったんですか?」

谷川「徐々に徐々に、自分には他に能がないと。しょうがない、書いていくしかない。会社勤めをしている同級生なんかはすごくちゃんと定期的な収入があって、生活が成り立っていて、自由業は彼らの十倍の収入がないとダメだと言われたりしたこともあったんですよね。だからすごく金に執着しましてね」

小山「そうなんですか? お金のことを考えられるような部分が、頭の中にあるようには全く見えなかったのですけど」

谷川「詩人がね金の話なんかしちゃいけないっていうのが伝統的な考え方ですよ。僕は、金に換わらない詩なんてね、リアリティがないと思っていたわけ。つまり世界の中で金に換われば、自分の存在意義があると。だから僕は、(詩は)最初から商品という意識が強かったんですね」

小山「へえ! 小説家に進もうと思われたことはなかったんですか?」

谷川「詩が出版された頃も、やっぱり『小説を書かないか?』と誘われたことはあったんですね。僕は大体、鉛筆で原稿用紙に書いていたんだけど書くのが嫌な人なんですよ、字が下手でよく母親に怒られていたんですけどね。とにかく小説って結構長く書かないといけないじゃないですか。だから途端に挫折しちゃって。しかも僕の師匠筋にあたる三好達治さんがね、彼も小説はほとんど書いていないんだけど『小説は女の描写が難しい』なんて言うんですよ。『長襦袢がどうとか書けるか!』と言われたことがあって、それがちょっと影響しているんですね」

小山「メッセージをしたくて書くことってあるんですか?」

谷川「詩にもメッセージは隠れているんだけど、すごく言葉が多義的で曖昧だからメッセージとしてはなかなか受け取りにくいんですよね。だから僕はどこかに話をしに行って『若い人にメッセージをひとつ』とよく言われるんですけどね、この頃はもう決めているんです。『電気はこまめに消しましょう』って」

小山「(笑)」

谷川「分かりやすくてね、喜んでくれますけどね(笑)」

インタビューの前半を聞いて、スタジオでは……。

小山「どうですか、印象変わりませんか?」

小山「どうですか、印象変わりませんか?」宇賀「変わりました! 本当に気さくな、近所のおじいちゃんみたいな方なんですね」

小山「『金に換わらない詩はリアリティがない』とかね」

宇賀「お金に執着したって言うお話がご自身から出てくるとは思いませんでした」

小山「ユーモアがあって。メッセージは『電気はこまめに消しましょう』ですからね」

小山「ユーモアがあって。メッセージは『電気はこまめに消しましょう』ですからね」宇賀「私たちは詩を読むと何かメッセージを汲み取ろうとするんですけど、お任せしていると言うことなんですね」

小山「いま聞いていただいたのは前半、谷川さんの心をほぐすためのストレッチみたいなもので……そんな偉そうなものでもないんですけど(笑)。後半で、自身の作品への思いであるとか、あと、すごく面白い手紙をお持ちで。そのお話も聞いていきます」

小山「谷川さんが今までの人生で印象に残る手紙はございますか?」

小山「谷川さんが今までの人生で印象に残る手紙はございますか?」谷川「僕自身はすごく筆不精でね、自分ではあまり手紙を書かないんですけど。父と母が亡くなった後に、押入れの中からすごく大きな段ボールが出てきたんですよ。その中にあったのは、父と母が若かった頃の恋文の束」

小山「ラブレターが。全部取ってあったんですか?」

谷川「取ってあるんだというのは、母と父からも聞いていたんですね。すごく細かいきれいな字でね、薄いレターペーパーにペンで書いてあるんですよね。読むだけで大変なんだけど。それで、父が哲学を勉強した人間で本もたくさん書いているから世間で知られているんですけど、母は全然ね、世間に知られていなかったので、『母の恋文』っていう本にしたんですね。父と母の若い頃の往復書簡。大正時代の関西の文化圏にいる人間たちの毎日のことがわかって結構面白いんですよ。それがやっぱり自分では、手紙としてはいちばん大きいですね」

小山「それを初めてお読みになった時は、何を感じましたか?」

谷川「時代の違いですよね。その頃はもちろんメールも何もなかったわけだけど、手紙の書き方が全然時代で違うなと思いましたね。自分の親の手紙だから気恥ずかしいところがあるでしょう。でもいちばんショックだったのは、うんと歳をとって老境に入っている母が、同じ老境に入った父に向かって、いまだに父を恋しているんだ、という手紙ですね」

小山「二人が出会った頃だけではなくて、人生を通した手紙が載っているんですね」

小山「二人が出会った頃だけではなくて、人生を通した手紙が載っているんですね」谷川「少ないんですけどね。母は本当に父のことを愛していて、父が他に女をつくった時のことなんかを綿々と書いていて。それがあるので、本としては面白かったの」

小山「(本を見ながら)へえ、537通……。一人の小説家が本を書いた以上のものですね、中身を見ると」

谷川「それで四分の一ですけどね」

さらに、谷川さんはご自身の詩集『手紙』も持ってきてくださいました。

薫堂さんからお願いをして、詩「手紙」を朗読していただきました。

小山「どうやったらこんなにかっこいいおじいちゃんになれるんですかね?」

小山「どうやったらこんなにかっこいいおじいちゃんになれるんですかね?」谷川「(笑)」

小山「モテますよね。きっと」

谷川「どうなんでしょうね? ただ、詩と私自身を混同している人が結構いるというのは思いますね」

小山「違うんですか?」

谷川「違いますよ、そりゃ(笑)。詩では嘘八百いっぱい書いているわけですよ。それに感動して、私が『素敵な人だ』と思われると困っちゃうわけですよ」

小山「僕は何か、谷川俊太郎さんという人間そのものが作品だと思っていたんです」

谷川「そんなことはないですよ」

小山「自分で書いたものを読んで、『うわあ、俺こんなこと書いたな』と思うことはありますか?」

谷川「そういう風には思わないですね。商品なんだから、割と客観的に商品の出来で考えるだけです。だからその中にどのくらいの嘘が入っているかみたいなことは時々チェックしますけどね。いい嘘だったら全然OKだから。嘘が混じっているから駄目っていうことはないんですよ。だいたい、言葉で本当のことが言えると思ってませんから、はじめから」

小山「谷川さんがいちばん好きなひらがなは何ですか?」

小山「谷川さんがいちばん好きなひらがなは何ですか?」谷川「『ん』」

小山「それは、見た目ですか? 響きですか?」

谷川「響きと、それから体に直結しているんですよね。ほとんど意味がなくて、なんか力むじゃないですか。そのほとんど無意味なんだけど、音があるというところが好きなんでしょうね。それから、あれで五十音が終わりますよね。その終わり方もいいなって感じですね」

小山「好きな言葉は?」

谷川「『好き』ですね。好きって言葉が好き。好きってすごく肯定的ですしね、好きって言葉から何かが始まるわけじゃないですか。何かを好きになったらそれから興味が出たりするわけだから。好きっていうのはすごく大事な言葉だし、子どもだって言えるし、年寄りだって言える」

最後に、リスナーの皆さんへメッセージをいただきました。

谷川「僕自身は詩を書いている人間だから。自分の真実に即した言葉じゃない言葉、簡単に言えばフィクションで詩を書いているんですよね。だから時々、自分が本当だと思っていることは何だろうとわかんなくなっちゃうことがある。いまはでも全体的にそういう世界になっていますよね。言葉の値打ちが下がっていると言えばいいのか。だから自分の中の本当のことを言葉にできるようにした方がいいんじゃないかなということは言えますね」

小山「自分の言葉を大切にしましょうということですね」

対談を振り返って、薫堂さんは……。

対談を振り返って、薫堂さんは……。 小山「僕、本当にこういう人生を送りたいと思いました。88歳になってこんなにチャーミングで、そして自分の想いを言葉にできて。商品と割り切って。でも、そうおっしゃっていますけど、そうじゃないところはいっぱいあると思いますけどね」

小山「僕、本当にこういう人生を送りたいと思いました。88歳になってこんなにチャーミングで、そして自分の想いを言葉にできて。商品と割り切って。でも、そうおっしゃっていますけど、そうじゃないところはいっぱいあると思いますけどね」宇賀「自分の詩にどれだけ嘘が混じっているかというお話も、本当に言葉を大切に思っているからこそですよね。全て本当ではないんだよ、と話さないと申し訳ないというか。あとはご両親の恋文のお話が本当に素敵でしたね」

小山「この本をあとで読ませていただいたら、もっと感傷的な想いに浸れるのかなと思ったんですけど。確かにそういう部分もあるんですけど、それ以上に男と女の駆け引き、やり取り、言葉の交わし方が、表現の仕方は違いますけど大正時代も今も変わらないんだなと思いました」

宇賀「へえ!」

小山「お父さんの浮気がわかって、お母さんがお父さんを責めつつも、自分の熱い恋心を訴えているみたいな」

宇賀「谷川さん、本当にいい意味で想像と全然違う方でした」

小山「ぜひ改めて、谷川俊太郎さんの詩を皆さんにも読んでいただきたいなと思います」

小山「ぜひ改めて、谷川俊太郎さんの詩を皆さんにも読んでいただきたいなと思います」谷川さんのこれまでの、そして新作も収録されている詩集「谷川俊太郎詩集 たったいま」が講談社青い鳥文庫から出版されています。こちらもぜひ手に取ってみてください。

手紙文化を盛り上げよう! ポスト会議#35

今回のポスト会議では、皆さんからのお手紙をたっぷりご紹介。小山「ポスト会議でいろいろな新企画を考えたのですが……スタッフと文通をしてみましょう、という企画提案をしたところ、たくさんの文通希望のお手紙をいただきました」

世田谷区の〈あきあきさん〉、三重県の〈菜津子さん〉、香川県の〈さなえさん〉に、それぞれスタッフからお手紙を書かせていただくことになりました。お手紙の到着、楽しみに待っていてください! 文通を希望される方は、引き続きお待ちしています。【郵便番号102-8080 TOKYO FM 「SUNDAY’S POST」】宛に、「文通希望」と書いてお手紙を送ってください。

そして、以前の放送で、薫堂さんが大分県で録音してきた温泉のお湯が流れる音。この音だけを聞いて妄想で絵を描いてもらう「音の絵画コンテスト」への企画にも、応募が来ました!

杉並区の〈三本松温さん〉の卵を茹でながらお風呂に入っている絵。

杉並区の〈三本松温さん〉の卵を茹でながらお風呂に入っている絵。別府市の〈原田彰子さん〉のマーライオンを題材にした絵。

そして〈大森さん〉からは大きな絵をいただきました!

皆さん、ありがとうございました!

▼番組では新企画の参加者も募集しています!

▼番組では新企画の参加者も募集しています!〈音の絵画コンテスト〉…音だけを聞いて、その音を想像して描いた絵をリスナーの皆さんから募集! 前回の放送でご紹介した薫堂さんが録音した「淡路屋」さんの風景の絵、お待ちしています。

〈ラブレター渡し隊〉…ラブレターを渡す勇気がない……そんな人を応援する企画。小山薫堂があなたが書いたラブレターを、意中の相手に渡しに。想いを届けるお手伝いをします。お相手の情報やラブレターの概要を合わせて書いてください。(ご応募いただいた〈おとちゃん〉さん、ご連絡お待ちしています!)

〈文通企画〉…番組スタッフと文通したい方を募集! 文通相手のスタッフはランダムです。薫堂さん、宇賀さんから返事が来ることもあるかも?

住所・氏名・電話番号を忘れずに明記の上、お手紙か番組サイトのメッセージでご応募ください。

お手紙の宛先は【郵便番号102-8080 TOKYO FM 「SUNDAY’S POST」】です。

&Postプロジェクトからのお知らせ

今年、2020年は4年に1度のうるう年。お手紙を書くための部屋「レタールーム」としての顔も持つ東京丸の内のKITTE (キッテ) 4階 旧東京中央郵便局長室では、2月29日に、お手紙を書くイベント「うるう年レター」を開催します。お手紙を書くためのポストカードや文房具をご用意しているほか、イベント期間中には、その場で撮った写真を絵はがきにしてプレゼントするサービスも行ないます。

開催日時は、来週、2月28日(金曜日)の16:00から21:00まで。そして、2月29日(土曜日)11:00から18:00まで。ご参加は無料です。

詳しくは「&Post」のホームページをご覧ください。

「&Post」

今週の後クレ

今回のメッセージは高知県<野市郵便局>川添鈴さんでした!

今回のメッセージは高知県<野市郵便局>川添鈴さんでした!「やはり年々手紙を出される方は減ってきているなと身にしみて感じているんですけども、そんななかで例えばお孫さんからお手紙貰ったとか、わざわざ変わった切手を貼って送りたいとか、うれしげに外国にいる娘から手紙がきたのよーとかいう話を聞くと、あぁやっぱり手紙って良いなと思います。」

MORE

この番組ではみなさんからの手紙を募集しています。

全国の皆さんからのお便りや番組で取り上げてほしい場所

を教えてください。

〒102-8080 東京都千代田区麹町1−7

SUNDAY'S POST宛