小笠原ラム・リキュール株式会社

[小笠原村父島]

亜熱帯の太陽のもと生まれた

豊潤なジャパニーズ・ラム

東京から南に約1000キロ離れた場所に位置する世界遺産「小笠原諸島」。船で24時間かけて辿りつける秘境の島々には、手つかずの自然が残っており、大陸と陸続きになったことがないため、植物や生き物が独自の進化を遂げています。本当にここも日本なのか?と疑ってしまうほど、フォトジェニックな景色に心奪われてしまう……まさに絶海のパラダイスです。

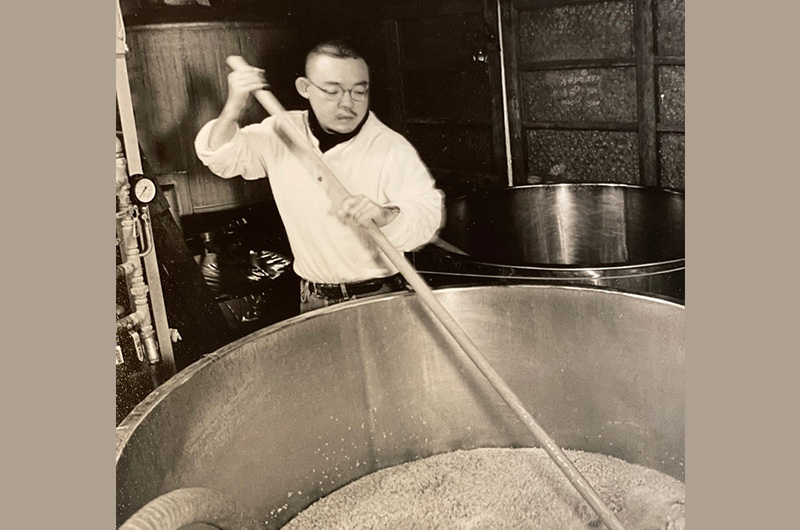

さて、この小笠原諸島の母島にもこだわりの酒蔵が存在しています。しかし、ここで作られているのは日本酒でも焼酎でもなく‶ラム酒〟なんです。地酒がラム酒というのは、なんとも珍しいですよね。はたして、どうしてラム酒造りがスタートすることになったのでしょうか。その経緯について『小笠原ラム・リキュール株式会社』の小高康哲さんにお話をお伺いしました。

「小笠原のラム酒の歴史は、およそ200年前の1830年頃まで遡ります。この頃、島には欧米系の島民が定住するようになり、サトウキビを使ってラム酒を作り、行き交う捕鯨船と取引していたそうなんです。その出会いから、日本の領土となった以降も、盛んなサトウキビ栽培の副産物として、自分たちで密酒(=ラム)を作り嗜んでいました。しかし、戦時中は全島民が内地に疎開し、アメリカの領地に。帰還した頃には、酒造文化も衰退してしまったんです。そこで‶あの味をもう一度!〟という想いから、村起こしもかねて、平成元年に当社を設立し、ラムを復刻させたんです」(小髙さん、以下同)

ジャパニーズラム誕生の裏側には、日米関係に揺り動かされた小笠原ならではの背景があったんですね。そんな歴史深い物語に思いを馳せつつ、さっそく味わってみたいと思います。

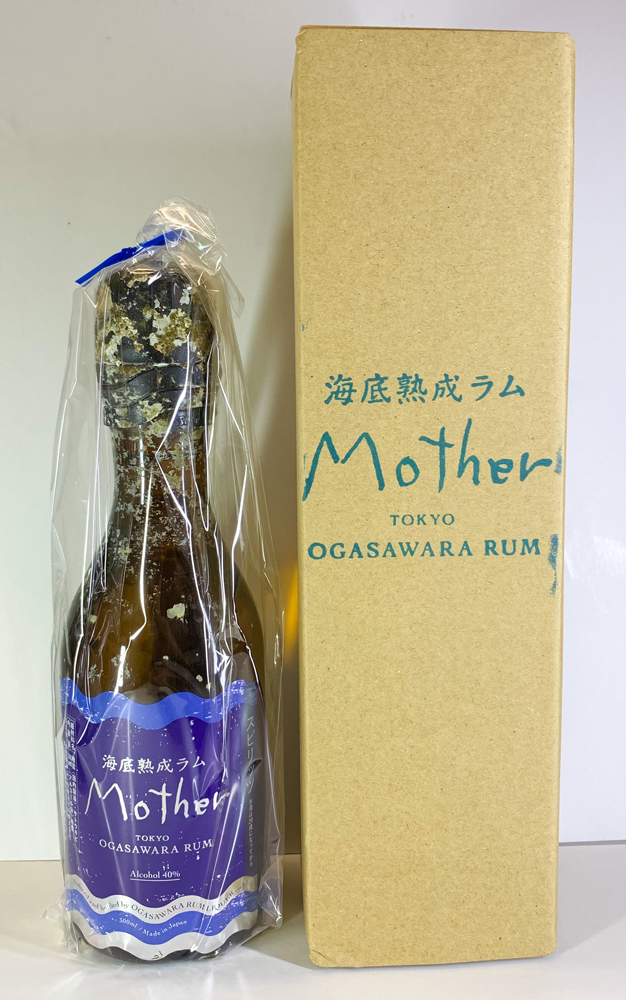

「サトウキビ特有の豊潤な甘さと力強さのあるラムに仕上がっていますよ。アルコール度数も40度あるので、ストレートで飲むとガツンッとくるかもしれません」

まずは香りを嗅いでみると、果実のようなトロピカルなフレーバーで一気に南国にいる気分に。口に含むと、ぶわっとワイルドなアルコールの刺激があり、絶妙なバランスで甘みと酸味が溶け出します。ふんわりと華やぎがある余韻は、クセになりますね。じっくり舌先で楽しんでも、ショット感覚でグイッと飲んでみても良さそうです。

「もちろんカクテルを作ってもらってもOKです。手軽なのは、ラムコークやラムトニックでしょうか。可能であれば、小笠原の島レモンを絞ってみてほしいですね。内地に売っている普通のレモンより軽やかで、味も酸味も尖っていなく、甘味があるので、ラムに馴染むんです。難しければ、ライムで割るとそれに近しい味わいになるようですよ」

ラム酒の枠に留まらず、新たな味わいを追求している小髙さん。現在は、樽貯蔵の新製品を準備中。数年熟成している最中だそうです。今後も、小笠原で育まれる銘酒から目が離せません。