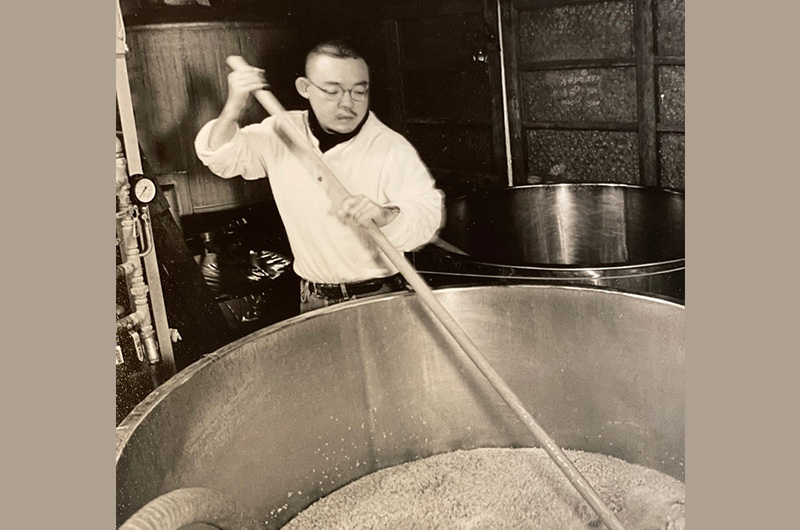

野口酒造店

野口酒造[府中市]

東京多摩地区の府中で

江戸時代から続く酒蔵の日本酒

新宿駅から電車でわずか20分に位置するのが東京都府中市です。

緑も多く、住宅が広がるベッドタウンですが、ここにも酒蔵があります。

それが、野口酒造店で作られる清酒國府鶴(こうづる)。

野口酒造店酒造部の嵩裕之(かさみ・ひろゆき)さんが、お酒と府中の歴史について解説してくれました。

「府中は昔、武蔵国の国府だったんです。そして、武蔵野国の総社である大國魂神社があります。

大國魂神社の神人(じにん)であった野口家は神社で使用する御神酒造りを命じられました。

江戸末期1860年、初代野口久兵衛が中屋と名乗り、酒造りを始めた事が國府鶴の始まりです」

大國魂神社は、東京五社のうちの一社。起源は景行天皇41年(西暦111年)にあるという由緒ある神社です。

さらに野口家では、江戸から続く儀式も行われているそうです。

「毎年5月の連休に大國魂神社ではくらやみ祭りが行われます。地元の人、観光客は合わせて70万人も訪れ、山車や神輿も出て大変盛り上がります。

昔は本当に夜中に行われていました。今は、夕方から夜にかけて祭りは本格化します。

くらやみ祭りの中で、ひっそりと『野口仮屋の儀』も続いています。

これは、御祭神である、大國魂大神(おおくにたまのおおかみ)が初めて府中に渡られた際に、宿をお探しになり、野口家に泊まられたことからきている、神を饗応する儀式です。

日本酒が日本の歴史に記述されるのは奈良時代からですが、稲作が始まった弥生時代にはあったとされています。それだけお酒は祀りに欠かせないものだったんですね。

では、府中の地酒、國府鶴とはどんなものなのでしょう?

「國府鶴は、こくふづるではなく、こうづると読みます。武蔵野国の国府で作られる美しい鶴のようなお酒という意味です。いくつか種類があります。

國府鶴 大吟醸「淡麗」は華やかな香りを持ち、キリッとしているので冷やして飲むのがおすすめです。

國府鶴 純米吟醸「中屋久兵衛」は、冷やして飲む少し甘めのタイプ。味が濃いめなので煮物などに合います。おでんもいいですね。

國府鶴 純米「中屋久兵衛」は、香りはそこまでありませんが、辛口です。冷やしても常温でも熱燗でもいいです。お魚全般、刺身と一緒に飲むのがいいですね」

國府鶴・純米「中屋久兵衛」を記者が試飲してみました。

肌寒い季節になってきたので、ぬる燗です。まずは米の香り、口に含むと少しの甘みを感じますが、全体的には辛口です。

まさに和食のおともとして素晴らしいお酒です。ふろふき大根と合わせると出汁のうまみと日本酒のうまみが混ざります。

野口酒造店酒造部の嵩さんは、もともとは23区内に生まれましたが、府中に住み20年を超えるといいます。

「来たばかりのころ、府中はお祭りの多い地域だと感じました。いろんなところでお祭りごとが催されています。

例えば、駅のけやき並木では、『よさこい祭り』や『けやき音楽祭』というジャズイベントもありますね。東京競馬場では、大きなレースも行われます。

住んでみると商業施設も充実しているわりには、多摩川や公園も多く緑とも触れられるのでいい場所です。フラッと休日に遊びに来て、府中の地酒國府鶴を買って帰ってください」