田村酒造場

田村酒造[福生市]

土地の名家が長年育んだ

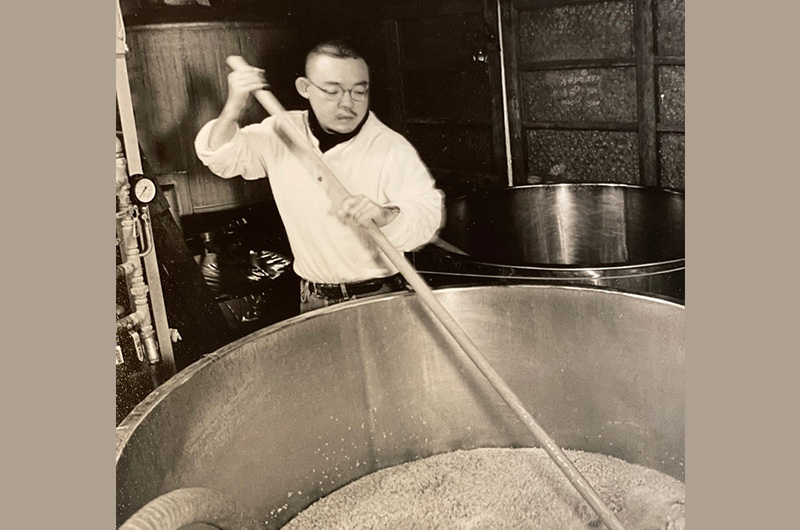

伝統を守りながらも革新的な酒造り

奥多摩の入り口に位置する人口6万人の街、福生市。土地面積は約10キロ平方メートルと東京でも2番目に小さい市ですが、酒造りの歴史のある街です。

中でも黒塀に囲まれた切妻造の蔵群が目を引くのが「田村酒造場」さんです。

江戸時代からこの土地の名主であった田村家の九代目、勘次郎さんが文政5年(1822年)に創業。玉川上水が横を流れる広い敷地の中には懐かしい風情を感じさせる水車小屋があり、本蔵はなんと創業当時から現在に至るまでずっと使われているそうです。

現在は十六代目となる田村半十郎代表に主力銘柄の『嘉泉』についてお話を伺いました。

「昭和48年に先代の父が、当時は2級酒と呼ばれる大衆酒市場で、特級酒並みの素材を使った本格的な本醸造酒『まぼろしの酒 嘉泉』を売り出したところ、美味しい酒なのに安いと評判になりました。その頃には先駆的な試みでしたが、日本酒の魅力を高めるために将来まで売れるためにいいものを作ろうという考えから生まれたもので、これは今も酒造りの基本となっています」

酒造りに使う水は田村さんが子供の頃から飲んでいたという敷地の中に湧く井戸水で、秩父奥多摩の伏流水。お米は酒造好適米の中から作るお酒に合う米を選んでいるそうです。

現在は純米酒や大吟醸なども含め、十数種類のラインナップがありますが、おすすめの『純米吟醸』を飲んでみました。

まず香りがよく飲み口がとても軽やかで、後味もさわやか。お米のまろやかな旨味は感じますが甘ったるさはなくすっきりとして、洗練された味わいです。これは食事の時にもスイスイいけそうですね。

「日本酒はもともと食中酒なので、和食だけでなくイタリアン、フレンチ、スパニッシュとどんな食べ物でも合うと思います。強いていうとお魚とはよく合いますね。

あと濃い味のもの、個性の強い食べ物には、熟成酒のひやおろしなど、やはり個性の日本酒と合わせるのがマッチングとしてはおすすめです」

毎日、自らも晩酌しながらこれからの日本酒の未来について考えているという田村さん。この先に描くのは、旅行者を中心に国内外の日本酒ファンを開拓して“東京の酒”を広めていくことだそうです。最近、登場した新商品『嘉泉 特別純米 東京和醸』は、オリンピックで注目された東京を世界に向けてフューチャー。

桜と東京の街並みをイメージしたパッケージと、洋食にも合うやや辛口のスキッとした味わいが特徴で、東京発のお土産としてもおすすめです。

また今年からは小澤酒造、石川酒造と共同で『東京の酒蔵』シリーズも発売。

蓋がお猪口になった地酒の1合ボトルで、車中でお弁当を食べなから日本酒を楽しむのにぴったりで、旅のテンションがぐっと盛り上がりそう!

「和食が海外でも人気のものとして定着した今、お供になるのは日本酒。ワインのように日本酒が“世界の日本酒”になっていけばと思います。

同時にまだ“東京の酒”を知らない国内の方にもぜひ、福生に足を運んでもらいたいですね。

福生は自然も豊かですが四季を通してお祭りが多いんです。

春には多摩川土手での桜まつりも有名で、夏祭りの時にはうちの酒樽をお神輿にした『樽神輿』もでます。

今年は中止になりましたが、コロナが落ち着いたら蔵開きのイベントもやろうと思ってます。ちょっと足をのばしてもらえたら楽しいことがあるかもしれませんよ」

長年の歴史と伝統を守りながらも新しい試みにどんどんチャレンジしていく東京の老舗酒造。そのベースには家訓である“丁寧に造って丁寧に売る”という精神が生きています。

最後に田村代表からのメッセージをひとつ。

「お酒は生き物ですから、飲み手の人に渡るまで大切に扱いたいですね。そして飲んでくれた方が、酒蔵や酒を造っている街。日本酒文化に興味を持ってくだされば嬉しいです」