石川酒造

石川酒造[福生市]

和と洋の文化が入り交じる街で

日本酒を楽しむ‶酒飲みのテーマパーク

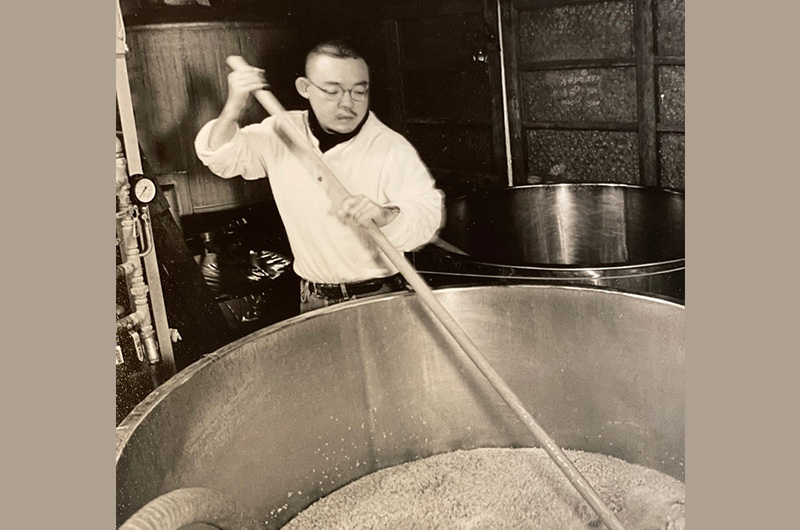

西多摩の玄関口であり、横田基地があることでも有名な福生市。その多摩川沿いの段丘の上にあるのが石川酒造さんです。広大な敷地の中には、樹齢700年を超える大ケヤキがそびえたち、玉川上水からひかれた熊川分水が流れたりと、自然の恵みを感じる中、250年前に普請された長屋門。明治時代に作られた本蔵など、国の登録有形文化財に指定された建造物が6つもあります。この地域で400年の歴史のある庄屋、石川家の十三代当主、彌八郎(和吉)さんが、酒造業を始めたのは幕末である文久3年(1863年)。その後、明治時代に現在の場所に蔵を作り、昭和8年に『多満自慢』の銘柄が生まれて

、現在に至るまで東京の地酒処として知られてきました。十八代目となる彌八郎(太郎)さんが営む現在では、明治時代に手掛けていたビールの醸造も復活しています。酒蔵の特徴を説明してくださるのは、営業部の小池貴宏さんです。

「4000坪ほどの敷地の中には、醸造所。生原酒やひやおろしなど季節の限定品を含めて10種類以上の『多満自慢』ブランドのお酒を楽しむことができるレストランがあります。直売店ではノンアルコールの酒粕を使ったお菓子や仕込み水のサイダーも売っていて酒蔵グルメも充実しています。また江戸時代からの酒造りの史料が展示されている史料館もあって、酒蔵の見学(現在は休止中)もできます。日本酒好きの方だけでなく、家族などできて自然に囲まれた庭を散策しながらレジャーとして楽しめる場所。酒蔵全体が“酒飲みのテーマパーク”になってるいんです」

地下150メートルより汲み上げる秩父山系の伏流水で造られる日本酒は、ほとんどが酒米ではなくコシヒカリなどを中心とした食用米で作られていているそうです。ラベルに“さらり・やわらか”と書かれた『多満自慢 純米吟醸』を飲んでみました。

まず優しい香りが鼻をくすぐり、飲み口は本当にさらり。お米の甘みが口の中でまろやかにふくらみますが、ベタついた感じはなく穏やかな余韻があとを引きます。シンプルな旨味を感じる美味しさで、常温でも日常酒として毎日飲めそうです。小池さんが補足してくださいました。

「うちの日本酒は“食事によりそうお酒”なんです。お酒は本来、飲まなくてもいいけれど、食事はしますよね。 その時にお酒があるとそれによって会話がつながったり、コミュニケーションができて 楽しい食卓になる。そんなお手伝いができるお酒です。カレーやスパゲッティなどの普段の食事にも合うし、旬のお刺し身をこれからの新酒と一緒に食べてもいいですね。僕も家では缶詰や乾き物など

と一緒に飲んだりしています」

また、今年の7月には『酒坊“SHUBOU”-多満自慢-』もオープン。地元で穫れたヤマメや野菜を使った料理や、日本酒を使ったカクテルパーティなども体験できて泊まれるゲストハウスです。

「酒蔵に来て終わりというのではなくここをスタート地点として、酒蔵や神社めぐり、また国道16号線のそばのアメリカ雑貨やハンバーガーなどを楽しめるお店など、いろんなところを観光して福生の魅力を知っていただければという試みです。 基地にお勤めの日本酒ファンのアメリカの方も遊びにきてくださいますが、インバウンドとして海外の観光客の方にも楽しんでいただけるといいですね」

緑豊かな酒蔵の上を、基地から出発した飛行機が飛んでいく。日本の伝統とアメリカ文化の2つが

楽しめる、そんな個性的な街、福生にぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。