-

こんにちは、村上春樹です。

「村上RADIO 成人の日スペシャル~スタン・ゲッツ 音楽を生きる~」

今日は早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)のオーディオ・ルームで開いたレコード・コンサートの模様をお届けします。

スタン・ゲッツは10代の頃から、僕が最も愛好して聴き続けてきたジャズ・ミュージシャンです。今回、「早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)」のオーディオ・ルームで、レコード・コンサートを開こうということになり、じゃあ第1回目に何をやるかっていうと、それはやはりゲッツ特集しかないですよね。

ということで、家からLPレコードをまとめて持ってきて、それをかけながらオーディエンスの前で、スタン・ゲッツについて2時間ばかり語りました。こんな風にみんなで集まって音楽をじっくり聴く機会ってなかなかありませんから、やっていてとても楽しかったです。今回、TOKYO FMでこのときの録音を番組として放送できることになりました。

今日は「成人の日」、特別番組です。

もう大人になった方、まだ大人になりきれない方のために、ジャズをたっぷりかけます。みなさんにも楽しんでいただければと思います。

そして、もしよかったら、もしできることなら、僕と同じようにスタン・ゲッツのファンになってください。

-

(会場の拍手で、レコード・コンサートが始まる)

僕は2年ぐらい前に、スタン・ゲッツの伝記である『スタン・ゲッツ 音楽を生きる』(ドナルド・L・マギン著 2019年8月刊)という本を翻訳しまして、新潮社から出版しました。これ、すごく面白い伝記なんです。これが原書(“Stan Getz:A Life in Jazz” by Donald L. Maggin)ですが、今日はここからいくつか引用しながら、スタン・ゲッツの音楽と人生を辿ろうと思います。

まずこの本の序文から、スタン・ゲッツの発言を引用します。1978年に彼が語った言葉です。「ぼくの人生とは音楽だ。何かしら捉えどころのない、神秘的な、無意識的なやり方で、ぼくはいつも自分の内部にある張りつめたバネによって、宙にはじき飛ばされ、おおむね強制的に音楽の完璧さに到達させられてきた。でもそれと引き換えにしばしば――ほとんどの場合ということだけど――人生の他のすべてのものを犠牲にすることになった」

本当にスタン・ゲッツの人生っていうのは犠牲の上に成り立っています。自分の人生をめちゃくちゃにするんだけど、音楽は本当にどんどん美しくなっていくんですね。

(同書p9)

(BGMがかかる)

スタン・ゲッツは1927年にアメリカのフィラデルフィアに生まれました。両親はどちらもウクライナから逃れてきたユダヤ人移民です。スタン・ゲッツが生まれたのは1927年ですが、1929年に世界恐慌が起こります。アメリカは経済的にどん底になって、ゲッツ一家は非常に貧しい生活を送ります。お父さんがあんまり生活力のない人で、彼は本当に苦労して少年時代を送ります。一家が住んでいたのはイースト・ブロンクスのほとんど貧民街に近いような地区で、麻薬や暴力がはびこっている所でした。

でも、スタン少年は楽器を演奏することに頭がいっぱいだったんです。小さい時から楽器が好きでしようがなかった。最初はハーモニカを独学でマスターして、それから中学校に入ってスクールバンドでベースを習得します。どうしてもサックスを手に入れたかったんだけど、お金がなくて苦労します。でもやがて念願のサックスを中古で手に入れます。いったんサキソフォーンを手にすると、彼の腕はめきめき上達して、高校に入った15、6歳で、すぐにプロになっちゃったんですね。なぜかというと、彼にはいくつかの特別な才能がありました。ひとつは、オーボエからクラリネット、アルトサックス、バリトンサックスまで、リード楽器は何でも吹けてしまう。そのうえ歌心があって音感がいいからスルスル吹ける。もうひとつは写真能力です。写真能力というのは、楽譜をぱっと見て、初見で暗記してしまうんですね。そんなことをできるのかと思うんだけど、できちゃうんです。だからどこのバンドに行っても彼は重宝されました。

彼は15歳の時に「ジャック・ティーガーデン」という超一流バンドに引き抜かれて、レギュラーのサクソフォーン奏者になります。なんで15歳で一流バンドのレギュラーになれたかというと、ちょうどその時、第二次大戦が起こって、楽団員が徴兵されてしまったんですね。だから楽団も何か歯が抜けたみたいな感じになって、メンバーが足りない。スタン・ゲッツは、もう15歳でも何でもいいからやってくれっていう感じで雇われます。家は貧乏だけど、親はもちろん学校に行かせたい。だけど、彼が稼いでくるお金はお父さんよりずっと多いので、もういいやっていう感じで、親はしょうがなくて働かせました。

実際、ティーガーデン楽団は演奏旅行でアメリカ中をまわるので、とてもじゃないけど学校で教育なんか受けてる暇はなかった。それ以来、彼はいろいろなバンドを渡り歩きますけど、最後にウディ・ハーマンというビッグバンド(*当時のウディー・ハーマン楽団は、スタン・ケントン楽団と並んで、最も人気のある白人ジャズバンド)に在籍している時にヒット曲を飛ばします。ラルフ・バーンズが作曲した「Early Autumn(初秋)」。とても美しい曲です。最初にバンドマスターであるウディ・ハーマンのアルトサックスのソロが入って、それからテリー・ギブスのバイブのソロが入ります。この二つは話題にはならなかったんですが、後半に出てくるスタン・ゲッツの長いソロがものすごく評判になり、それで彼は一躍名を上げます。

すごく美しい曲なので、聴いてみてください。「Early Autumn(初秋)」

- Early Autumn

WOODY HERMAN AND His Orchestra

the great big band

Capitol Records

-

これは1948年12月30日の録音で、たまたまですけど僕が産まれる2週間前の録音なんです。ゲッツはこの演奏のとき22歳です。

彼は15歳でハイスクールを中退しちゃったわけだけど、ビッグバンドが彼の学校になったわけですね。

でもそこには非常に暗い側面もありました。というのは、その当時のビッグバンドは、ワンナイターという、ひと晩演奏したら別の街に行って、また演奏してっていう状態でした。ずっとバスに乗ってアメリカ全国をまわってますから、もうくたくたになっちゃうんです。だからどうしてもお酒とか麻薬とかに手を出します。スタン・ゲッツはまだ15、6歳でしたけど、すぐにそれを覚えちゃうんですよね。悪い先輩がいて、必ず手ほどきするわけですが、まだ15、6歳だから中毒(addiction)になりやすいんです。いったんなっちゃうと抜けない。だから彼は、生涯、お酒とヘロインの中毒に苦しむことになります。

彼は1949年3月にハーマン楽団を退団してフリーランスのミュージシャンになります。でも彼はその時にはもうすでに自分のはっきりしたスタイルを身につけています。彼はレスター・ヤングを尊敬していて、レスター・ヤングのスタイルを真似するんだけど、レスター・ヤングにはない非常に若々しい音と優れたリズム感覚が彼の持ち味になります。

でもメロディーの美しさ、メロディーを歌う美しさっていうのはレスター・ヤングから学んでいますね。

-

次に聴いていただくのは「Split Kick」。これはホレス・シルヴァーがピアノを弾いています。この時、ホレス・シルヴァーはまだ駆け出しの新人で、田舎のジャズバーで演奏していたのをスタン・ゲッツが見つけてニューヨークに連れてくるんです。これがいいんですよね。この「Split Kick」という曲もホレス・シルヴァーが作った曲です。

それからもう1曲。彼がスウェーデンに旅行しているときにスウェーデンのミュージシャンと一緒に吹き込んだ「Dear Old Stockholm」(「ディア・オールド・ストックホルム」)、これも素晴らしい演奏です。ただヨーロッパを旅行しているときはヘロインが手に入らなくて、禁断症状にずいぶん苦しんだみたいだけれど、この演奏は美しいです、とても。

今日持ってきたのは全部オリジナル版に近いレコードでして、その当時出たレコードです。これも、もう70何年前のレコードだけど、いい音ですよね。本当に感心してしまいます。

うーん、なんか昔のジャズ喫茶みたいですねぇ、懐かしい。(会場笑)

アナログレコードの音っていいですよね。CDとは違って、なんか温かみのある音で……スクラッチでさえ心地よいです。

-

聴いていただいた2枚のレコードは、「ルーストレコード」(“Roost Records”)という小さいレーベルから出たレコードなんですけど、ルーストの時代にはゲッツの素晴らしい演奏がたくさん残されてます。中でも一番素晴らしいのは、ギターのジミー・レイニーが入ったクインテットで、これは本当に素晴らしいバンドでした。

とりわけボストンのストーリーヴィル(Storyville)というジャズクラブで1951年10月28日に実況録音された2枚のLPはとても出来が良くて、ジャズ史に残る名盤だという風に言われています。

「Move」。デンジル・ベストの作った非常に速いナンバーです。バップナンバーですけど、とにかく素晴らしいので聴いてください。

ジミー・レイニーにはウディ・ハーマンのバンドでスタン・ゲッツと一緒だったんです。それで気が合って、音楽的にも人間的にも気が合って、お互い独立したらバンドを組もうといってバンドを組んでいました。これは非常に趣味のいい、よくスイングするバンドです。

このバンドはピアノがアル・ヘイグ、ギターがジミー・レイニー、ベースがテディ・コティック。ドラムスがタイニー・カーン。クインテットです。ジミー・レイニーはギターといってもコードを弾かないで、ホーンライクというか、管楽器のようにシングルトーンでずっとメロディーを弾いていくチャーリー・クリスチャンの直系のギタリストで、それがスタン・ゲッツとユニゾンでおなじみの長いメロディーを弾いたり、あるいは対位法に絡んだりして、本当に知的なギタリストで、スタン・ゲッツはぴったり合うんです。

これはストーリーヴィルで録音したレコードですけど、ストーリーヴィルというのはボストンにありまして、僕がボストンに住んでいる時、部屋にレコードを飾ってたんです。そうしたら、電気工事に来たおじさんが「スタン・ゲッツのファンか?」って言うから、「そうだ」と。「俺もすごくファンなんだ」と言って、ボストンに来たときに聴きに行ったと言って、ずっと電気工事しないでスタン・ゲッツの話をして、面白かったですけどね。(会場笑)。

タイニー・カーンのドラムソロのあとで「ヤッホー!」という声が入って、あれが格好いいんですよね。歌舞伎の掛け声みたいでね。その前のスタン・ゲッツとタイニー・カーンのテナーサックスとドラムの、4バースっていう4小節交換、素晴らしいです。本当にスリリングです。

-

この1951年のストーリーヴィルの出し物は、バンドが2つあって、1つはスタン・ゲッツのバンド、もう1つはビリー・ホリデイのバンドだったんです。当時のジャズクラブというのは、バンドを2つ入れていました。ひとつが演奏している間にひとつは休憩して、またそれが交代するっていうシステムだったんですけど、スタン・ゲッツはビリー・ホリデイの大ファンだったので休憩どころじゃないんです(笑)。

エアチェックですけど、その記録が3曲残っています。同じ日の録音です。スタン・ゲッツは自分のバンドで吹いた後で、休憩なしで次のバンドの後ろで吹いてます。

今日は「Lover Come Back to Me(恋人よ帰れ)」を聴いていただきます。これは貴重な記録なんですけど、正直言ってスタン・ゲッツ、あんまり上手くないんですよね。ビリー・ホリデイはレスター・ヤングと一時期恋人同士で一緒に吹き込んでるんだけど、そのときのレスター・ヤングの伴奏というのはもう絶品なんです。もう本当に、僕は何度聴いても聴き飽きないぐらい素晴らしい伴奏です。心と心が結びついてるんです。絡みつくように歌の中にすっと入っていく。

ゲッツはレスター・ヤングのファンだから、それをやりたいんだけど、やっぱり難しいんですよ、恋人ではないから。悪戦苦闘します。でも、その悪戦苦闘ぶりがなかなかいいんです。スタン・ゲッツというのは本当に上手い人なので、下手な演奏っていうのはひとつも残ってないんですけど、これははっきり言ってそんな上手くない(笑)。貴重だから聴いてください。

「Lover Come Back to Me」。最後のアウトロも、もうひとつ自信なさそうです。

-

ゲッツはこのルーストから何枚かレコードを出すんだけど、ルーストはとても小さいレーベルで販売網も狭いんです。だから内容的には評価されるんだけど、あまりレコードが売れないんですね。彼はそれが不満でした。そのときちょうど「ヴァーヴ・レコード」(Verve Records)社長のノーマン・グランツから「うちに移籍して来ないか」という話を持ちかけられます。

Verveというのは全国的な販売網を持つ大きい会社で、資金も潤沢ですし、専属ミュージシャンも多いし、JATP(Jazz At The Philharmonic)っていう連続コンサートシリーズを持っていました。グランツは、かなりの商売上手なんです。そのコンサートのギャラも見込めるしというので、スタン・ゲッツは喜んで馬を乗り換えます。

新しいバンドを引き連れてヴァーヴ・レコードに入って録音するんですけど、それが最初の「Stan Getz Plays」。いいジャケットですよね、これね。息子のスティーヴという幼い子どもと一緒に写ってるんですけど、(ジャケットの表に)文字はひとつも書いてないんですよね。ノーマン・グランツというのはこういうデザイン面でも非常にセンスのいい人で、とっても素敵なジャケットです。ギターのジミー・レイニーも入ってます。それからピアノがデューク・ジョーダン、ベースがビル・クロウ。僕が訳したジャズの本の著者です。それから、ドラムスがフランク・イソラ。

このレコードはバラードが中心になっています。スタン・ゲッツのバラードプレーは本当にここでは見事です。まるで蚕(かいこ)が絹糸をはくように、音を紡いでいきます。本当に美しいです。

でも、このセッションを最後にジミー・レイニーはこのバンドを去ります。というのは、ジミー・レイニーは麻薬を一切やらない非常にクリーンな生活を送っていた人で、スタン・ゲッツが麻薬に溺れてボロボロになっていく姿を見るに耐えられなくなって、去っていくんです。スタン・ゲッツはすごくショックを受けるんですけど、それで麻薬をやめるかと言ったらやめないんですよね。もう麻薬やめたいと思ってもやめられる体じゃなくなってしまっていました。それ以来、ゲッツのバンドは人が来ては去っていくという、回転ドア状態になって落ち着かない生活を送ります。

ただ、これらのレコードはLPで出てるんですけど、1曲3分ちょっとぐらいで短いんです。なぜかというと、この頃はSPとEPとLPっていう3種類出していました。SPっていうのは3分以上は録音できないので、録音時間が短くなっています。その代わり、その短い間に凝縮されたプレーというのは聴きごたえあります。

それでは美しいバラード「These Foolish Things」を聴いてください。

見事な3分間芸術ですよね。本当に凝縮された無駄のない美しい演奏です。

-

スタン・ゲッツはすごく音楽が素晴らしくて、ハンサムでモテまくります。当時人気絶頂だったエヴァ・ガードナーって女優がいまして、彼女がスタン・ゲッツに夢中だったんですね。ライブをやっていると聴きに来て、モーションかけまくるんだけど、スタン・ゲッツは演奏が終わるとヘロインを買いに行かなくちゃいけないから、それどころじゃないというか、なんか本当にそういう人だったみたいですね。

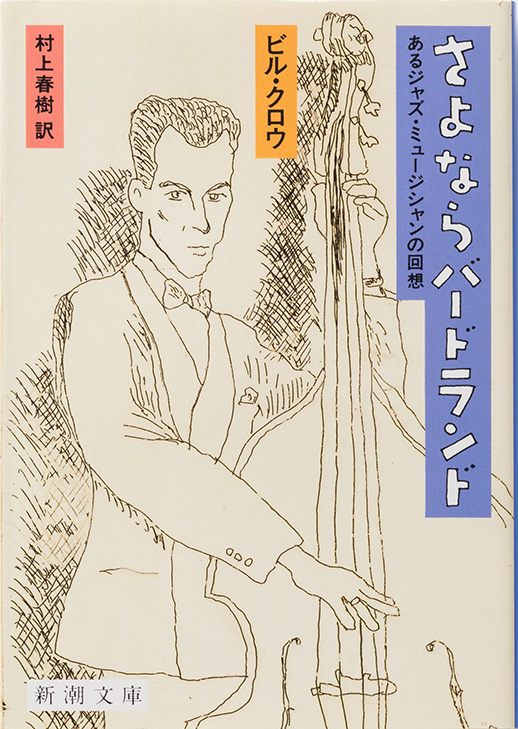

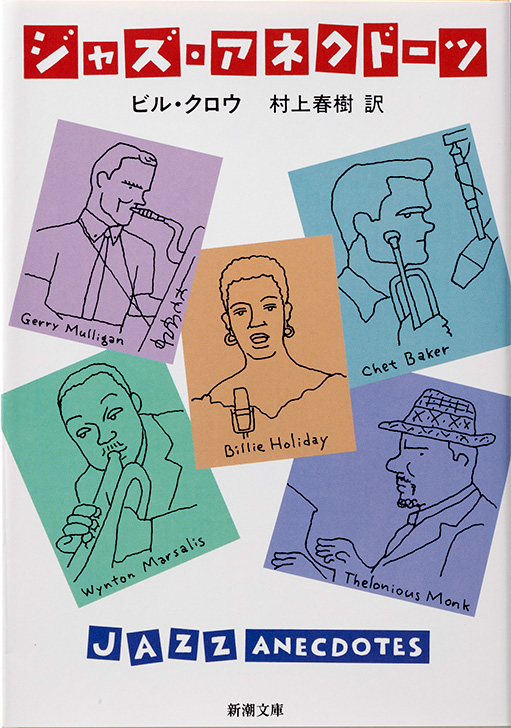

僕はこのバンドでベースを弾いていたビル・クロウさんという人の本を2冊訳してまして、それが「From Birdland to Broadway」(『さよならバードランド あるジャズ・ミュージシャンの回想』)。『ジャズ・アネクドーツ』という作品もあります。彼はなかなか文章が上手い人で、ニューヨークの近くの彼の家に行ってインタビューさせてもらったことがあります。1時間か2時間、一緒に庭でビール飲みながらインタビューしました。

彼はゲッツの麻薬癖にはかなり苦労(クロウ)したみたいで、シャレじゃないですけど、ゲッツのヘロインの過剰摂取で何度も死にかけて、それを介抱して生き返らせたりしたということです。ビル・クロウさんもスタン・ゲッツのことはあまり話したくないという感じで、僕が質問しても答えてくれないんです。でも結局、彼が言いたかったのは、「我慢ならないやつだけど音楽は本当に素晴らしかった」ということですね。

ゲッツは1953年に麻薬所持で逮捕されます。おまけに麻薬欲しさに狂言強盗まで働いて、裁判にかけられて6ヵ月の服役を宣告されます。実際に刑務所に6ヵ月入ってたんですけど、そこで15歳にして麻薬と酒を覚えてからはじめて6ヵ月間シラフの生活を送るんです。普通ならそこでもう麻薬を絶とうと思いますよね。でもそうは思わないのがスタン・ゲッツです。評伝から引用します。

-

「刑務所でスタンにわかったのは、素面でいると、ほとんど耐え難いほどの痛みを伴う精神的落ち込みに自分が襲われるということだった。

彼は巧妙に警察に見つからないように麻薬を打つコツを覚えます。それに加えて酒びたりになります。その結果激しいうつに悩まされることになり、家庭内暴力が生まれます。奥さんも麻薬中毒になってしまう。引きずり込んじゃうんです。3人の幼い子どもがいるんだけど、家庭は無茶苦茶になっていきます。

釈放された彼はその苦しみの手早い中断を求めた。そして自分にとってのお馴染みの世界に戻っていった。ヘロインあるいはアルコールによる麻痺状態だ」

(ドナルド・L・マギン『スタン・ゲッツ 音楽を生きる』p210)

でもそういうデタラメな私生活にもかかわらず、彼の音楽はどんどん深まっていきます。どんどん美しくなっていくんです。これは本当にスタン・ゲッツという人の不思議なところで、音楽が独立生命体みたいに彼らの中にある。宿主がどんなデタラメやろうが、むちゃくちゃな事になろうが、音楽はそれ自体の意志を持って進化していくんです。これがスタン・ゲッツのすごいところです。本人にとってはきついと思うんだけど、何者にも音楽の動きを止めることができないんですね。

-

ノーマン・グランツのヴァーヴ・レコードは、自分の配下のミュージシャンとスタン・ゲッツを組み合わせてレコードをたくさん作っていきます。そのアルバムがどれもみんな素晴らしい。ノーマン・グランツは勘が働くというか、この人とこの人を組み合わせれば絶対いいものができるという眼力を持っていた人ですね。

ここではディジー・ガレスピーとスタン・ゲッツという絶対合いそうにない2人を組み合わせて素晴らしいアルバムを作りました。今日聴いてもらう曲はデューク・エリントンの名曲「スイングがなければ意味はない」“It Don't Mean a Thing” (If It Ain't Got That Swing)。

これはなかなか素晴らしいので、聴いてみてください。

ディジー・ガレスピーはスタン・ゲッツに対してあまりいい印象を持っていなかったと思うんです。彼はバップを作った人だし、スタン・ゲッツは白人の人気テナーで、黒人が作った音楽をパクってると思ってる。だから挑戦的にすごく速いスピードを設定するんです。ついてくるならついて来いみたいな感じで。スタン・ゲッツはついていきます。だから途中で、「お、こいつやるじゃないか」みたいな雰囲気になってきて、音楽が盛り上がっていくんですね。

最後のほうの4小節交換、テナーとトランペットなんか、果し合いというかボクシングの試合みたいですよね(笑)。でもトランペットとテナーサックスだと、トランペットのほうが速いパッセージは楽なんです。テナーサックスはやっぱり重いから、同じスピードについていくというのは絶対テナーのほうが損してるんだけど、全然遜色ないですね。素晴らしいです。

彼は3人の子どもをもうけていた奥さんと離婚して、スウェーデン人の若いすごい美女と再婚します。彼女はスウェーデンの旧家の娘でお金持ちなんです。スタン・ゲッツは彼女と一緒にヨーロッパに渡って、けっこう優雅な生活を送ります。コペンハーゲンのジャズクラブで仕事を得て、麻薬もこの頃はそんなには表に弊害も出てこなくて、平穏な生活を送ります。

現地でヨーロッパのミュージシャンと一緒に何枚かレコードを出したりして、それなりに気持ちよく生活を送ります。でもその間にアメリカのジャズはどんどん変化を遂げていきます。

それまではスタン・ゲッツがずっとテナーサックス部門の首位を取ってきましたが、ジョン・コルトレーンに抜かれるんです。ジョン・コルトレーンが1位になっちゃうんですね。それからマイルス・デイビスが「Kind of Blue」でモードジャズの先鞭をつけ、新しいジャズの流れを作り出します。オーネット・コールマンも出てきます。そういうふうに彼がのんびりヨーロッパで生活している間にアメリカのジャズシーンがガラっと変わってしまったんです。

彼は、焦ります。なにせ音楽が第一の人だから、平穏な生活なんかより、もう新しい音楽をやりたくてしょうがなかった。

-

<早稲田大学国際文学館告知>

村上RADIO、プレスペシャルのパーソナリティ、坂本美雨です。

2021年10月1日、村上春樹さんの母校・早稲田大学に「国際文学館(通称:村上春樹ライブラリー」がオープンしました。すべての村上作品と関連資料を収蔵する国際文学の新しい発信地です。

建物は、早稲田大学の4号館を建築家・隈研吾さんがリニューアル。入口から一歩中に足を踏み入れると、本棚のトンネル、そして階段が続きます。地下1階には学生の運営するカフェ、1階には村上さんの所蔵レコードを聴くことができるオーディオ・ルーム、2階には放送スタジオとラボ・スペース、企画展示室があります。さまざまな可能性を感じるつくりとなっています。

ライブラリーの入口には、「物語を拓こう(ひらこう)心を語ろう」という村上さんの言葉が掲げられています。

「たくさんの人が集い、文学を通じてそれぞれの物語を紡いでほしい」

そんな村上さんの想いが込められています。ライブラリーを会場としたイベントやワークショップも始まっています。それが「Authors Alive!作家に会おう~」です。

すでに6回おこなわれ、村上春樹さん、小川洋子さん、川上弘美さんなどが登場。対談や朗読をおこないました。いま放送している「村上RADIO 成人の日スペシャル」もその1つです。

2022年も様々な企画を準備中ということです。詳しくは村上春樹ライブラリーのオフィシャルサイトで順次発表となりますので、どうぞお楽しみに!

――ここからは「村上RADIO 成人の日スペシャル~スタン・ゲッツ 音楽を生きる~」後半です。2021年11月13日に「村上春樹ライブラリー」で行われたレコード・コンサートの模様を引き続きお楽しみいただきます。

村上さんがこよなく愛するジャズ・ミュージシャン、スタン・ゲッツ。天賦の才能でトップミューシャンとなったゲッツは、ヨーロッパに渡り、再びアメリカに帰ってきました。プライベートでは結婚、離婚、再婚を経験しました。1960年代、ニューヨークでは「新しいジャズ」が芽吹いていました。

-

スタン・ゲッツは一家を引き連れてアメリカに戻ってきて、バンドを組んでニューヨークのジャズクラブで演奏します。スタン・ゲッツが3年ぐらいヨーロッパに行っていて、どんな風になって帰ってきたかと。興味津々で、みんな聴きに来ます。仲間のミュージシャンがジャズクラブに押しかけるんです。そんな中で、彼は根性を入れて演奏します。

1961年11月26日のヴィレッジ・ゲートの録音から、「Spring Can Really Hang You Up The Most」。春は何かだらんとさせる……という意味の曲なのかな。これはよくわからないですけど。聴いてみてください。メンバーはスティーヴ・キューンというヨーロッパのピアニストですね。

ロイ・ヘインズがドラムス。このドラム、結構いいです。

こういうライブ盤を聴いてると何かお酒飲みたくなってきますけど。きょうは、大学内なのでお酒が出なくて申し訳ありません。

-

久しぶりに吸い込むニューヨークの空気と新しいジャズシーンの眺めはスタン・ゲッツに非常にいい刺激を与えます。それで彼は、これまでにやったことのない音楽をやらなくちゃというふうに決意を固めます。ジョン・コルトレーンに抜かれたんで負けてはいられないという感じで、やる気が出てきたんですね。それで新しいことをやろうと思って、彼はエディ・ソーターというベニーグッドマンの楽団にいて彼が気に入っていたアレンジャーに、「俺のためにLP1枚分のオリジナルの組曲を作ってくれ」と頼むんです。エディ・ソーターはすごく才能があるんだけど、あまり世に受け入れられなくて不遇な生活を送っていましたが、意気に感じて、「よし、ゲッツのためにすごく良いものを書いてやる」って、自分で譜面を書いてアレンジメントもして、素晴らしいアルバムを作ります。

それがこの「Focus」というアルバムなんですけど、これ、僕が高校生の時にお金を貯めて買いまして、聴きまくってました。本当に素晴らしいレコードです。

玄人受けはしたんですけど、あんまり営業的には成功しなかったんですね。でも本当に、美しいアルバムで、高校生の僕は、これでもうスタン・ゲッツが好きになっちゃったんです。その中から「Summer Afternoon」を聴いてください。

(曲が終わって、会場に拍手が起きる)

このスタン・ゲッツのリリシズムというのは、スタン・ゲッツにしか出せないものなんですよね。

当時はもうジョン・コルトレーンの全盛時代です。ジョン・コルトレーンはマイルスのグループから分かれて、自分のバンドを組んで、マッコイ・タイナー、エルヴィン・ジョーンズ、ジミー・ギャリソンの例の凄いバンドを組んでモードジャズを追求して、それからどんどんフリーの方向に行って、最先端行くわけですよね。

ゲッツも新しいことはやるんだけど、コードジャズからやっぱり離れられない。というか、むしろコードジャズの可能性を掘り下げていくという方向に行くんですよね。だから、60年代に全然違うタイプのジャズに2人は突っ走るわけです。

でも結果的に言うとジョン・コルトレーンはやっぱり行き詰まっていくんですよね。これ以上先に進めなくなっちゃうという状態に陥ります。それからあと、もっと違う形に発展したと思うんだけど、そこで亡くなっちゃって(1967年没)。ゲッツは、スタイルを変えないで自分の中を深めていくという方向に行って、60年代に生き残ります。60年代を生き抜くっていうのは結構大変なことだったんですよね。

この「Focus」というレコードは玄人筋には評価されたけど、営業的にはあまり売れなかったと言いましたけど、その次にやった新しいことでスタン・ゲッツは世界で一番お金持ちのジャズ・ミュージシャンになります。それがボサノバです。

-

これは本当に圧倒的な成功を収めました。この「Getz/Gilberto」、言うまでもなくアントニオ・カルロス・ジョビンとジルベルト夫妻と一緒に組んでやったものですけど、特に「イパネマの娘」が大ヒットしました。もともとボサノバというのは、ギタリストのチャーリー・バードがブラジルで見つけてきて、スタン・ゲッツに「こういうのがあるんだ。一緒にやらないか?」と言って紹介したんですけど、それをなんかいいとこ取りしてスタン・ゲッツが全部持っていったみたいで、チャーリー・バードとの間でひと悶着あったんです。でも、実際に聴いてみるとわかると思うんだけど、ゲッツのリリシズムと、それからブラジル音楽の雰囲気の親和性というのは他では得難いものです。チャーリー・バードもボサノバをやってますけど、やはりちょっと違うんですよね。

ボサノバというのはシンメトリカルじゃないリズム、アシンメトリカルなリズムなんです、右と左で違うというか……そこにスタン・ゲッツのサックスがふっと乗っていくこの間合いがね、本当に素晴らしいです。これは他の人では真似できない。いろんな人がボサノバを演奏してますけど、スタン・ゲッツのボサノバはまったく違うものです。というわけで、今日は「Corcovado」(コルコバド)を聴いてください。

-

スタン・ゲッツはひとつの場所に安住するミュージシャンではなくて、泳ぎ続けていかないと生きてられない魚みたいにどんどん前に進んでいく人で、ひとつのところに留まっていられない。

彼はだんだんボサノバばかりやってるのに飽きてきて、新しい才能を持つミュージシャンを雇い入れて、新しい方向へと向かいます。

まずバイブのゲイリー・バートンを入れたバンドは作ったんですけど、これはバイブの音がとても新鮮で、彼は新しいサウンドを獲得します。ゲイリー・バートンが去った後はチック・コリアを入れて「Sweet Rain」という素晴らしく新鮮なアルバムを作ります。チック・コリアが去った後はリッチー・バイラークとかジョアン・ブラッキーンといった、わりに先鋭的なピアニストを入れてバンドを作るんですけど、やっぱり、みんなすぐ独立しちゃうんですよね。だいたいが短命に終わっています。

でもその中で一番強いインパクトを持ったのは、チック・コリアをもう一度雇い入れて、ベースがスタンリー・クラーク、ドラムスがトニー・ウィリアムスというすごいバンドを作った時です。モントルーのライブ録音なんですけど、チック・コリアのオリジナルで「La Fiesta」。リターン・トゥ・フォーエヴァーでやってる曲をスタン・ゲッツのバンドでやります。

これはね、ゲッツが真剣に燃えてます。

凄まじいリズムセクションです。僕も1972年のモントルーに行って聴いていたかったなと思いますね。この直後にチック・コリアとスタンリー・クラークはリターン・トゥ・フォーエヴァーを組んで、トニー・ウィリアムスは自分のバンドを組んで空中分解しちゃいます。残念ながらこの後、スタン・ゲッツにこれぐらい素晴らしいリズムセクションがついたことはありません。これが彼の一番最後の素晴らしいリズムセクションですね。

-

次に、彼の死の直前の演奏を聴いていただくんですが、今日の最後に、本当はLPでかけたかったんですけど、まだたぶんCDしか出てないと思うんです。これは1991年、彼が亡くなる3カ月前にデンマーク・コペンハーゲンのカフェ・モンマルトルで録音したもので、ピアニストのケニー・バロンと2人だけの演奏です。ドラムもベースもありません。

彼はその時、肝臓にがんをふたつ抱えていまして、治癒の見込みはないという状態だったんですけど、どうしても思い出のコペンハーゲンのジャズクラブで演奏したくて、病身を押して飛行機でコペンハーゲンに飛びます。そしてそこで毎日2ステージ4日間やる予定だったんだけど、3日で力尽きます。

でも、そこに残された演奏は本当に素晴らしいです。ケニー・バロンと2人だけのデュオで。

これはコンプリート版でCDが4枚組かな。いや……CD7枚組ですね。すごいですね。これ僕が買ってきて一生懸命聴いているんですけど、今日聴いていただくのはチャーリー・ヘイデンというベーシストの選曲した「First Song」。“最初の歌”っていう曲なんですけど、それを彼らは3日間で3回演奏してます。聴き比べてみて、やっぱり僕は最後の日が一番素晴らしいと思ったので、最後の日の演奏を聴いてください。……「First Song」。

ピアニストのケニー・バロンは、その夜のゲッツの演奏について本の中でこう語っています。

-

「スタンの胃はもう焼けつくようだった……1曲を終えるごとに、文字通り、息を切らせていた。とても負担の大きな作業だったんだ。ベースとドラムがいないぶん、より多くの演奏を、より力を込めてこなさなくてはならなかったからね。楽をすることなんてできなかったし、それはスタンの体力を奪い取っていった」

でもお聴きになるとわかると思うんですけど、そういうことは感じられません。本当に素晴らしい美しい演奏です。

(『スタン・ゲッツ 音楽を生きる』p548)

……本当に素晴らしい演奏なんですけど、正直言って僕はほとんど聴いてないんです。聴くとつらくなっちゃうから。でもコペンハーゲンのオーディエンスも、彼がそんなに苦しいということを知らないんです。彼が2つのがんを肝臓に抱えて、焼け付くような胃をもって、もう治らないということも、観客は誰も知らないんです。そのことを言わないから。でも演奏を聴いていたら、(病気のことは)わからないですよね。これが1991年3月6日……いや、5日の演奏ですね。

その3カ月後、6月6日に彼は亡くなります。眠るように死を迎えます。遺骨はボートから太平洋にまかれます。中古のサキソフォーンを手にした15歳の少年が、苦労して上り詰めてって、押しも押されもせぬジャズ・ジャイアンツになって、上り詰めていくという、波瀾万丈の人生だったんですね。彼の奏でる音楽は本当に美しかったけど、彼の人生はそんなに美しいものではなかった。彼は生きていく過程でたくさんの人を傷つけたし、それ以上に自分を深く傷つけました。でもそれでも彼がね、美を追求する魂というのは決して歩みを止めなかったんです。それは本当に素晴らしいことだと思います。

僕が「訳者あとがき」に書いた文章をちょっと読んでみますね。「スタン・ゲッツの音楽の真髄はそのリリシズムにある。センチメンタリズムを超えた深い叙情精神だ。しかしこれはあくまでコインの一面に過ぎない。その美麗な精神の裏には避けがたく、残忍なデーモンがひっそりと潜んでいる。明と暗。光と闇。あなたは自由意思で、そのどちらかを選択することはできない。選ぶのはあなたではなく、彼らなのだ。そして真の美とは、根源にそのような危険な成り立ちを避けがたく抱えたものなのだ」

これが僕のあとがきです。本当にその通りだと思います。

(同書p574)

今日はここまでです。ありがとうございました。

-

<村上DJからのメッセージ>

スタン・ゲッツの音楽と人生、いかがでしたか。楽しんでいただけたとしたらとてもうれしいです。今回のレコード・コンサートはオーディオ評論家の小野寺弘滋さんがサポートしてくれました。ありがとうございました。村上RADIOは2022年も続きます。次回は1月30日、「ジャズ奥渋ストリート」です。ほかの番組ではまずかからない「奥深くて渋いジャズ」をかけまくります。楽しんでください。ではまた。

- 晩秋の午後、その部屋はテナーサックスの優美な音に包まれていた。愛聴するスタン・ゲッツの貴重なレコード・コレクションとともに、村上さんがスタン・ゲッツの音楽と人生を語っている。まるで村上さんの言葉がターンテーブルのレコード一枚一枚に静かに刻まれてゆくようだった。この稀有な時間を、村上RADIOのリスナーと共有できるのはすばらしいことだと思う。スタン・ゲッツと村上春樹――早稲田大学国際文学館(村上春樹ライブラリー)のオーディオ・ルームは、村上さん自らがプレーヤ—とスピーカーを入念に選んで設置したという部屋ですが、記念すべき最初のレコード・コンサートは村上文学とは切っても切れない「スタン・ゲッツ」となった。評伝の原題は、“STAN GETZ A LIFE IN JAZZ”。村上さんもまたジャズと音楽と文学を生きている。(エディターS)

- わたしたちは一生をかけて、自分だけの言葉を探し続けているのかもしれません。自分のことを上手に語ることのできる言葉を。スタン・ゲッツの言葉は「音楽」でした。わたしの言葉はなんだろう。あなたの言葉はなんですか(構成ヒロコ)

- 15,16歳でデビューし、お酒や麻薬に溺れながらも、音楽に生きていくスタン・ゲッツ少年の10代。酒浸りになりながら奥さんと子どもに迷惑をかけながらもどんどん深まる音楽人生を生きる青年期。離婚してヨーロッパに渡り、またNYに戻りボサノバを生み出す壮年期。そして、最後に身体を壊し亡くなる直前まで音楽に生きる老年期…。それぞれの時代のLPを聴きながら聞く春樹さんの語りは、まるで、大河ドラマのナレーターのよう。目の前で、スタン・ゲッツ本人が生まれて、音楽に生きて、死んでいく、そんな映画を見ているような気持ちになりました。みんなで同じレコードを聴きながら、ひとりのミュージシャンの人生を振り返っていく…。素晴らしい体験でした。ラジオを通じて、皆様にもたのしんで頂きたいと思います。(レオP)

- 春樹さんが国際文学館(村上春樹ライブラリー)のオーディオルームに持ってきたレコードはとっても貴重なのもので、TOKYO FMのレコードライブラリーにないものばかりです。終盤、春樹さんがスタン・ゲッツの死の直前に録音されたライブを紹介した時は、艶やかで壮絶なゲッツの演奏も相まって、何人かの聴衆の目にうっすら光るものをみつけました。1人のジャズミュージシャンの人生を成人の日に聴けるなんて、なんて幸せなことなのだろうと、「まだ大人になりきっていない」僕はため息をついたのでした。(延江GP)

- 今回の村上RADIOは、スタン・ゲッツ特集でした。ジャズ・ジャイアントとして有名なジョン・コルトレーンやマイルス・デイヴィスではなく、2022年のいまスタン・ゲッツを聞くとどんな気分になるのか?不思議とピッタリ合うのに驚きました。村上さんはスタン・ゲッツの音楽を「リリシズム」と表現されていましたが、いまはリリシズムが不足してるのでしょうか、ピュアな響きが嫌らしくなく届いてきます。ジャズとドラッグを掛け合わせると、こんなにもピュアな音色になるんですね。ビリー・ホリデイを目の前にして日和った音色でさえピュアに聞こえました。2022年に聞くスタン・ゲッツ。アナタにはどう聞こえますでしょうか。(キム兄)

- 村上RADIOのリスナーさんと、スタン・ゲッツの音楽と春樹さんの語りを聞く時間は、本当に贅沢な瞬間でした。イベントに行くと、皆さん目がキラキラしていて「こんな風にいつも聴いて下さっているのかな」と嬉しくなります。この放送でも共有出来たら嬉しく思います。(AD桜田)

1949(昭和24)年、京都市生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。’79年『風の歌を聴け』(群像新人文学賞)でデビュー。主な長編小説に、『羊をめぐる冒険』(野間文芸新人賞)、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』(谷崎潤一郎賞)、『ノルウェイの森』、『国境の南、太陽の西』、『ねじまき鳥クロニクル』(読売文学賞)、『海辺のカフカ』、『アフターダーク』、『1Q84』(毎日出版文化賞)、最新長編小説に『騎士団長殺し』がある。『神の子どもたちはみな踊る』、『東京奇譚集』、『パン屋再襲撃』などの短編小説集、『ポートレイト・イン・ジャズ』(絵・和田誠)など音楽に関わる著書、『村上ラヂオ』等のエッセイ集、紀行文、翻訳書など著訳書多数。多くの小説作品に魅力的な音楽が登場することでも知られる。海外での文学賞受賞も多く、2006(平成18)年フランツ・カフカ賞、フランク・オコナー国際短編賞、’09年エルサレム賞、’11年カタルーニャ国際賞、’16年アンデルセン文学賞を受賞。