�����Υ����� JA����presents �ʤ�ۤ�!���̰���

Every Friday 7:20��7:27

���̥롼���ƻϩ���𡢸��̰����˴ؤ���ǿ��ȥԥå����ʤɤ��轵�狼��䤹���Ҳ𤷤ޤ���

��399�֤ʤ��鱿ž��ȳ�����飳ǯ

2022/11/25

���¸�ǯ��ƻϩ����ˡ�����ˤ�äơ֤ʤ��鱿ž�פ���ȳ������Ƥ��飳ǯ��

�֤ʤ��鱿ž�Ϥ����ʤ��פȤ����ռ��ϥɥ饤�С��˹������Ť��Ƥ���Ȼפ��ޤ���

�Ǥ⡢����ȴ���������Ĥ���ž��˥��ޥۤ��äƤ��ޤ���

���뤤�ϡ־����ʤ�����ספȰտ�Ū�ˤ�äƤ��ޤ���

���ι٤��������ߤ��ͤʤ����ȤФ��ޤ��礦��

����Υ����Ȥ� ��ư�֥饤���������ȥ饯��������ƣͥ������Ǥ�����

�ʤ��鱿ž�ε����ƻϩ����ˡ��71��5��5�ˤ���ޤ���

��ߤƤ�����ʳ����Ĥޤ걿ž��ˤ����ä���̡����������뤷�ʤ��褦�����Ƥ��ޤ���

���ޡ��ȥե�������ä��롢�����ʥӤβ��̤äȸ��롢�ʤɤ��֤ʤ��鱿ž�פ�����Ǥ���

�ٻ�ģ�Υǡ�������ϡ���ȳ���ȼ�����ޤ�ζ����ˤ�äơ�

�Ȥʤ��鱿ž�ɤ������ʤ긺�ä����Ȥ���¬����ޤ���

������������

�ʤ��鱿ž�˴ط�������̻��η������

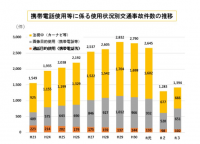

���¸�ǯ��2,645��� ����2ǯ��1,283���Ⱦ���ʲ��˸�����

������������3ǯ��1,394������ä��Ƥ��ޤ���

��ž��η������û������μ�����ޤ�����

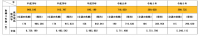

�ͼθ��������¸�ǯ 72����� ����2ǯ 31����� ����3ǯ��29�����

Ⱦ�����ơ�����˸��������ˤ���ޤ���

�֤ʤ��鱿ž�פθ����ϴ��ޤ��٤����ȡ�

���������������û��Ѥ�Ŧȯ�����Ǥ�ǯ��30���

����1��1�Ĥ����˷Ҥ��붲�줬���ꡢ�������ϥǡ�����ɽ��Ƥ��ޤ���

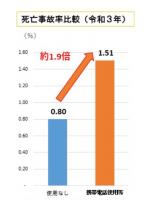

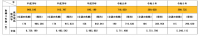

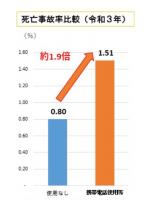

������Τ������˴���Τγ��ϡ��������äʤɤλ��Ѥ��ʤ����ϡ�0.80��%��

���Ѥ������硢�Ĥޤ�ʤ��鱿ž�ϡ�1.51��%��

���褽1.9�ܡ��ۤ�2�ܤˤʤ�ޤ���

���ʤߤ˶�ǯ�֤ʤ��鱿ž�פ��ط������˴���ο�����

�ɤΤ��餤���뤫�Ȥ��������¸�ǯ��42��ˡ�����2ǯ��20��ˡ�����3ǯ��21��ˡ�

�������ǯ�ⵯ���Ƥ��ޤ���

5 ��˰��θ��θ�Ω���͡�ξ��Ѽ֤���ž�֤˾�äƤ�����Ұ���Ϥ�

��Ұ��ϳ����������첼�з��˴���ʤ�ޤ�����

���ޡ��ȥե���ǡ֥ɥ饴�����ȥ��������פʤ��鱿ž���Ƥ����Ȥߤ��Ƥ��ޤ���

��ž���ʤ��饲������äƤ�������˲�²��ᤷ���ʹ֤����Ǥ��ޤ��ʤ�Ƥ��Ȥ�����������

ï�⤬�ȿ̤����������ˤʤ�Ǥ��礦���֤ʤ��鱿ž�פϡ��������������������������ΤǤ���

�ʤ��鱿ž�����������դ˷Ҥ���ޤ�����

�ۤ�ξ����λ��֤��ȻפäƤ⥯��ޤϤ��ʤ�ε�Υ��ʤߤޤ���

��® 20 �������� 6m����® 40 �������� 11m����® 60 �������� 17m���� ® 80 �������� 22m��

���Τ鷺���� �� ���ܤ����ξ������Ѥ�뤳�Ȥ����ꤷ�ޤ��礦��

���Υ��ޥۼҲ�

��ž���Ƥ��Ƥ⡢�Ĥ����ꤿ���ʤäƤ��ޤ��Τ���¡�

�֤ʤ��鱿ž�פʤ��褦ͽ������ĥ�뤳�Ȥ����ڤǤ���

�ޤ��ϥ��ޡ��ȥե�������ȥ⡼�ɤˤ���

�����ơ����̤������ʤ��褦�ˤ��Ƥ������ȡ�

���Τ����ȸ������ʤäƤ��ޤ��Τǡ���ž��Ϥ��Ф����ޥۤΤ��Ȥ�˺��ޤ��礦��

�֤ʤ��鱿ž�פδ�������ʬ�����Ƥ����������Ȼפ��ޤ���

�������㳰�Ȥ��ơֽ� �¼Ԥε߸�פ�ָ����ΰ����ΰݻ��Τ����

�֤������ʤ��۵��פ˸¤äƤϱ�ž��Υ��ޥۻ��Ѥ�

ǧ����Ƥ��뤳�Ȥ�Ǹ�ˤ��������Ƥ����ޤ���

�֤ʤ��鱿ž�Ϥ����ʤ��פȤ����ռ��ϥɥ饤�С��˹������Ť��Ƥ���Ȼפ��ޤ���

�Ǥ⡢����ȴ���������Ĥ���ž��˥��ޥۤ��äƤ��ޤ���

���뤤�ϡ־����ʤ�����ספȰտ�Ū�ˤ�äƤ��ޤ���

���ι٤��������ߤ��ͤʤ����ȤФ��ޤ��礦��

����Υ����Ȥ� ��ư�֥饤���������ȥ饯��������ƣͥ������Ǥ�����

�ʤ��鱿ž�ε����ƻϩ����ˡ��71��5��5�ˤ���ޤ���

��ߤƤ�����ʳ����Ĥޤ걿ž��ˤ����ä���̡����������뤷�ʤ��褦�����Ƥ��ޤ���

���ޡ��ȥե�������ä��롢�����ʥӤβ��̤äȸ��롢�ʤɤ��֤ʤ��鱿ž�פ�����Ǥ���

�ٻ�ģ�Υǡ�������ϡ���ȳ���ȼ�����ޤ�ζ����ˤ�äơ�

�Ȥʤ��鱿ž�ɤ������ʤ긺�ä����Ȥ���¬����ޤ���

������������

�ʤ��鱿ž�˴ط�������̻��η������

���¸�ǯ��2,645��� ����2ǯ��1,283���Ⱦ���ʲ��˸�����

������������3ǯ��1,394������ä��Ƥ��ޤ���

��ž��η������û������μ�����ޤ�����

�ͼθ��������¸�ǯ 72����� ����2ǯ 31����� ����3ǯ��29�����

Ⱦ�����ơ�����˸��������ˤ���ޤ���

�֤ʤ��鱿ž�פθ����ϴ��ޤ��٤����ȡ�

���������������û��Ѥ�Ŧȯ�����Ǥ�ǯ��30���

����1��1�Ĥ����˷Ҥ��붲�줬���ꡢ�������ϥǡ�����ɽ��Ƥ��ޤ���

������Τ������˴���Τγ��ϡ��������äʤɤλ��Ѥ��ʤ����ϡ�0.80��%��

���Ѥ������硢�Ĥޤ�ʤ��鱿ž�ϡ�1.51��%��

���褽1.9�ܡ��ۤ�2�ܤˤʤ�ޤ���

���ʤߤ˶�ǯ�֤ʤ��鱿ž�פ��ط������˴���ο�����

�ɤΤ��餤���뤫�Ȥ��������¸�ǯ��42��ˡ�����2ǯ��20��ˡ�����3ǯ��21��ˡ�

�������ǯ�ⵯ���Ƥ��ޤ���

5 ��˰��θ��θ�Ω���͡�ξ��Ѽ֤���ž�֤˾�äƤ�����Ұ���Ϥ�

��Ұ��ϳ����������첼�з��˴���ʤ�ޤ�����

���ޡ��ȥե���ǡ֥ɥ饴�����ȥ��������פʤ��鱿ž���Ƥ����Ȥߤ��Ƥ��ޤ���

��ž���ʤ��饲������äƤ�������˲�²��ᤷ���ʹ֤����Ǥ��ޤ��ʤ�Ƥ��Ȥ�����������

ï�⤬�ȿ̤����������ˤʤ�Ǥ��礦���֤ʤ��鱿ž�פϡ��������������������������ΤǤ���

�ʤ��鱿ž�����������դ˷Ҥ���ޤ�����

�ۤ�ξ����λ��֤��ȻפäƤ⥯��ޤϤ��ʤ�ε�Υ��ʤߤޤ���

��® 20 �������� 6m����® 40 �������� 11m����® 60 �������� 17m���� ® 80 �������� 22m��

���Τ鷺���� �� ���ܤ����ξ������Ѥ�뤳�Ȥ����ꤷ�ޤ��礦��

���Υ��ޥۼҲ�

��ž���Ƥ��Ƥ⡢�Ĥ����ꤿ���ʤäƤ��ޤ��Τ���¡�

�֤ʤ��鱿ž�פʤ��褦ͽ������ĥ�뤳�Ȥ����ڤǤ���

�ޤ��ϥ��ޡ��ȥե�������ȥ⡼�ɤˤ���

�����ơ����̤������ʤ��褦�ˤ��Ƥ������ȡ�

���Τ����ȸ������ʤäƤ��ޤ��Τǡ���ž��Ϥ��Ф����ޥۤΤ��Ȥ�˺��ޤ��礦��

�֤ʤ��鱿ž�פδ�������ʬ�����Ƥ����������Ȼפ��ޤ���

�������㳰�Ȥ��ơֽ� �¼Ԥε߸�פ�ָ����ΰ����ΰݻ��Τ����

�֤������ʤ��۵��פ˸¤äƤϱ�ž��Υ��ޥۻ��Ѥ�

ǧ����Ƥ��뤳�Ȥ�Ǹ�ˤ��������Ƥ����ޤ���

��398�֥졼���ȥ��������Ƨ�ߴְ㤤

2022/11/18

����ޤ�ž���Ƥ���

�Ĥ��֥졼���ȥ��������Ƨ�ߴְ㤨�Ƥ��ޤä�

���뤤��Ƨ�ߴְ㤨�����ˤʤä��и��Ϥ���ޤ���

����

����ޤα�ž�ˤ�����ҥ塼�ޥ顼��1��

�֥֥졼���ȥ��������Ƨ�ߴְ㤤�פ�ï�⤬��꤫�ͤʤ����ȡ�

��ʬ�����դ�ɬ�פǤ���

�֥֥졼���ȥ��������Ƨ�ߴְ㤤�פ�İ����

¿�������Ϲ���ɥ饤�С��α�ž��פ��⤫�٤뤫�⤷��ޤ���

��������������ˡ�͡����̻�������ʬ�ϥ�������ǯȯ�Ԥ���

ITARDA����ե�������No.139�֥ڥ���Ƨ�ߴְ㤤�ˤ����� �ý��פˤ���

2018ǯ����2020ǯ�ޤǤ�3ǯ�֤ˤ��ä���Ƨ�ߴְ㤤���ΡפϤ��褽1���

�������顢��˴���Ž����Τ�ȴ���Ф���

��ž�Ԥ�ǯ����ʬ�ۤǤϡ�65��〜74�Сפȡ�75�аʾ�פ�����Ū¿����

�Ȥ�����������ڽ���ޤ������ο����Ǹ����

�ּ�ξñ�Ȼ��Ρסֿ��м�ξ�λ��ΡפǤϹ���Ԥ�¿����Τ�

�ּ�ξ��ߤλ��ΡפǤ�ǯ��֤κ��Ϥ��ޤ���Ω���ʤ��ʤ�

���ܤ��٤����Ȥ˺Ǥ�¿��ǯ���ؤϡ�24�аʲ��פȤʤ�ޤ���

����ˡ֥ڥ���Ƨ�ߴְ㤤���Τ�

�ȵ���ͭ�Կ�10���ͤ�����λ�����η���Ǹ��Ƥ�

�ּ�ξ��ߤλ��Ρפϡ�24�аʲ��פ��Ǥ�⤯�ʤäƤ��ޤ�

��˴���Ž����Τ�¿������ɥ饤�С��ˤϤ�������դ��Ƥ�餦�Ȥ���

��ǯ�ؤΥɥ饤�С���¾�ͻ��ȻפäƤϤ����ޤ���

���ܼ�ư�֥��㡼�ʥꥹ�ȶ��� ��Ĺ��

���ܼ�ư��Ϣ�����̰����Ѱ��� �Ѱ��Ǥ⤢����ķ餵��ο仡�ˤ���

24�аʲ��˥ڥ����Ƨ�ߴְ㤤��¿���Τϡɴ���ɤ�������

�ȵ����äƴ֤�ʤ����϶�ĥ���Ʊ�ž���Ƥ��ޤ���

�ʡ��ȴ���Ƥ��Ʊ�ž��Ť�����褦�ˤʤäƤ��ޤ���

��ž���Ф�������פϻ��Τؤ�������

��˸����ʵ������ǥϥ�ɥ��褦�ˤ��Ʋ�������

���Ĥ���ˤ��ȡ�Ƨ�ߴְ㤤���ΤϤɤ��Ǥⵯ����ޤ���

��ɽŪ�ʾ��ϰ��̤���־졢����ӥˤ���־졢�����ߤ��٤���ꡢ����Τʤ�������

ľ��ȯ�ʻ��˿�����������������ξ�����Ƹ�������֤Ĥ���Ȥ������� ����

�����֤Ǥ⤢��Ȥ����ǡ������ФƤ��ޤ���

���ޡ��ɤ������˥���ޤ��ͤù�����Ȥ����˥塼��������ޤ���

����Ϸ��٤ʾ��ͤǥѥ˥å��ˤʤꥢ�������Ƨ��Ǥ��ޤ���������

�㤨����־�ǥХå��Ƥ��ƥ���ޤ�����˾����֤Ĥ��Ƥ��ޤ�

���Ƥƥɥ饤�֥������ƥ��������Ƨ�ߥ���ӥ�Ź�ޤ��ͤù���Ǥ��ޤ���

�ޤ����֥졼���ڥ��뤫�����餻�ƥ�������ڥ����Ƨ��Ǥ��ޤ��������⤢��褦�Ǥ���

�ɤ�ʥ�����Ǥ⡢Ƨ�ߴְ㤤���ǽ���Ϥ��뤳�Ȥ�

Ƭ���Ҷ����֤��Ʊ�ž����褦�ˤ��ޤ��礦��

�����ơ��⤷��Ƨ�ߴְ㤨�Ƥ��ޤä�����

¿���ξ�硢����ۤɥ��ԡ��ɤϽФƤ��ʤ��Τǥѥ˥å��ˤʤ�ʤ����ȡ�

���Ƥƥ��������Ƨ�߹���Ǥ��ޤ����Ȥ��礭�ʻ��Τ˷Ҥ���ޤ���

Ƨ�ߴְ㤤���Τ�ͽ�ɺ��ˤĤ��ơ����Ĥ����2���Ʋ������ޤ�����

1�Ĥϥɥ饤�ӥݥ������

¿���Υɥ饤�С����������롦�֥졼���ڥ��뤫��˺¤ꤹ�����ȴ����Ƥ��뤽����

�����Ȥ���ۤɥڥ���ΰ��ִ��Ф��狼��ˤ����ʤ�Τǵ���Ĥ��Ƥۤ����ȤΤ��ȡ�

���ˤʤ�٤��ǿ����Ѥ��������줿�������֤˾�뤳�ȡ�

��������ڥ��뤬��ž�ʤ��������ʤ�٤����˴�äƤ���ʤ�

�֥졼���ΤĤ���Ƨ����饢��������ä��Ȥ����ְ㤤���ʤ��褦

�߷פ��줿�����Ƥ���Τǡ����������֤����֤Ȥ����Τ�ݥ���Ȥ��Ȥ������ȤǤ���

ǯ���ؤ���鷺����äƤ��ޤ������Ϥ���

�֥졼���ȥ�������Υڥ���Ƨ�ߴְ㤤�˵���Ĥ��ޤ��礦��

�����ơ�����ɥ饤�С����ȶ�ˤ������ϡ�

�����뤴�Ȥˡ��������������ͭ����褦�ˤ��Ʋ�������

�Ĥ��֥졼���ȥ��������Ƨ�ߴְ㤨�Ƥ��ޤä�

���뤤��Ƨ�ߴְ㤨�����ˤʤä��и��Ϥ���ޤ���

����

����ޤα�ž�ˤ�����ҥ塼�ޥ顼��1��

�֥֥졼���ȥ��������Ƨ�ߴְ㤤�פ�ï�⤬��꤫�ͤʤ����ȡ�

��ʬ�����դ�ɬ�פǤ���

�֥֥졼���ȥ��������Ƨ�ߴְ㤤�פ�İ����

¿�������Ϲ���ɥ饤�С��α�ž��פ��⤫�٤뤫�⤷��ޤ���

��������������ˡ�͡����̻�������ʬ�ϥ�������ǯȯ�Ԥ���

ITARDA����ե�������No.139�֥ڥ���Ƨ�ߴְ㤤�ˤ����� �ý��פˤ���

2018ǯ����2020ǯ�ޤǤ�3ǯ�֤ˤ��ä���Ƨ�ߴְ㤤���ΡפϤ��褽1���

�������顢��˴���Ž����Τ�ȴ���Ф���

��ž�Ԥ�ǯ����ʬ�ۤǤϡ�65��〜74�Сפȡ�75�аʾ�פ�����Ū¿����

�Ȥ�����������ڽ���ޤ������ο����Ǹ����

�ּ�ξñ�Ȼ��Ρסֿ��м�ξ�λ��ΡפǤϹ���Ԥ�¿����Τ�

�ּ�ξ��ߤλ��ΡפǤ�ǯ��֤κ��Ϥ��ޤ���Ω���ʤ��ʤ�

���ܤ��٤����Ȥ˺Ǥ�¿��ǯ���ؤϡ�24�аʲ��פȤʤ�ޤ���

����ˡ֥ڥ���Ƨ�ߴְ㤤���Τ�

�ȵ���ͭ�Կ�10���ͤ�����λ�����η���Ǹ��Ƥ�

�ּ�ξ��ߤλ��Ρפϡ�24�аʲ��פ��Ǥ�⤯�ʤäƤ��ޤ�

��˴���Ž����Τ�¿������ɥ饤�С��ˤϤ�������դ��Ƥ�餦�Ȥ���

��ǯ�ؤΥɥ饤�С���¾�ͻ��ȻפäƤϤ����ޤ���

���ܼ�ư�֥��㡼�ʥꥹ�ȶ��� ��Ĺ��

���ܼ�ư��Ϣ�����̰����Ѱ��� �Ѱ��Ǥ⤢����ķ餵��ο仡�ˤ���

24�аʲ��˥ڥ����Ƨ�ߴְ㤤��¿���Τϡɴ���ɤ�������

�ȵ����äƴ֤�ʤ����϶�ĥ���Ʊ�ž���Ƥ��ޤ���

�ʡ��ȴ���Ƥ��Ʊ�ž��Ť�����褦�ˤʤäƤ��ޤ���

��ž���Ф�������פϻ��Τؤ�������

��˸����ʵ������ǥϥ�ɥ��褦�ˤ��Ʋ�������

���Ĥ���ˤ��ȡ�Ƨ�ߴְ㤤���ΤϤɤ��Ǥⵯ����ޤ���

��ɽŪ�ʾ��ϰ��̤���־졢����ӥˤ���־졢�����ߤ��٤���ꡢ����Τʤ�������

ľ��ȯ�ʻ��˿�����������������ξ�����Ƹ�������֤Ĥ���Ȥ������� ����

�����֤Ǥ⤢��Ȥ����ǡ������ФƤ��ޤ���

���ޡ��ɤ������˥���ޤ��ͤù�����Ȥ����˥塼��������ޤ���

����Ϸ��٤ʾ��ͤǥѥ˥å��ˤʤꥢ�������Ƨ��Ǥ��ޤ���������

�㤨����־�ǥХå��Ƥ��ƥ���ޤ�����˾����֤Ĥ��Ƥ��ޤ�

���Ƥƥɥ饤�֥������ƥ��������Ƨ�ߥ���ӥ�Ź�ޤ��ͤù���Ǥ��ޤ���

�ޤ����֥졼���ڥ��뤫�����餻�ƥ�������ڥ����Ƨ��Ǥ��ޤ��������⤢��褦�Ǥ���

�ɤ�ʥ�����Ǥ⡢Ƨ�ߴְ㤤���ǽ���Ϥ��뤳�Ȥ�

Ƭ���Ҷ����֤��Ʊ�ž����褦�ˤ��ޤ��礦��

�����ơ��⤷��Ƨ�ߴְ㤨�Ƥ��ޤä�����

¿���ξ�硢����ۤɥ��ԡ��ɤϽФƤ��ʤ��Τǥѥ˥å��ˤʤ�ʤ����ȡ�

���Ƥƥ��������Ƨ�߹���Ǥ��ޤ����Ȥ��礭�ʻ��Τ˷Ҥ���ޤ���

Ƨ�ߴְ㤤���Τ�ͽ�ɺ��ˤĤ��ơ����Ĥ����2���Ʋ������ޤ�����

1�Ĥϥɥ饤�ӥݥ������

¿���Υɥ饤�С����������롦�֥졼���ڥ��뤫��˺¤ꤹ�����ȴ����Ƥ��뤽����

�����Ȥ���ۤɥڥ���ΰ��ִ��Ф��狼��ˤ����ʤ�Τǵ���Ĥ��Ƥۤ����ȤΤ��ȡ�

���ˤʤ�٤��ǿ����Ѥ��������줿�������֤˾�뤳�ȡ�

��������ڥ��뤬��ž�ʤ��������ʤ�٤����˴�äƤ���ʤ�

�֥졼���ΤĤ���Ƨ����饢��������ä��Ȥ����ְ㤤���ʤ��褦

�߷פ��줿�����Ƥ���Τǡ����������֤����֤Ȥ����Τ�ݥ���Ȥ��Ȥ������ȤǤ���

ǯ���ؤ���鷺����äƤ��ޤ������Ϥ���

�֥졼���ȥ�������Υڥ���Ƨ�ߴְ㤤�˵���Ĥ��ޤ��礦��

�����ơ�����ɥ饤�С����ȶ�ˤ������ϡ�

�����뤴�Ȥˡ��������������ͭ����褦�ˤ��Ʋ�������

��397��ƻ��Ŭ�ڤʱ�ž

2022/11/11

¿���οͤϡ��դ���Ϥ��ޤ걿ž���ʤ����⤷��ʤ��Ⱥ�ƻ�ɡ�

�ɥ饤�֤�ԳڤǽФ�����������Ԥ��뤳�Ȥˤʤä�����

ʿó��ƻϩ��Ʊ���������DZ�ž���Ƥ��ޤ���

����ϼ�ư�֥��㡼�ʥꥹ�� �⺬�ѹ������Ǥ�

�ֺ�ƻ��Ŭ�ڤʱ�ž�פ��������ޤ�����

���̻������Τ������ƻ�Ǥλ��Τγ��� 5%��

�Ȥ���������˴���Τ˸¤�Ⱥ�ƻ��10%��ķ�;夬��ޤ���

���⤽����̻��Τ� 6 ��ʾ夬���̤����ɤ�ʿó��ľ��ƻϩ�ǵ����Ƥ��ޤ���

��������Ǥ��뤳�Ȥǻ��Τ������Ƥ�ڵ�

������Ф��ƥ����֤��ƻ�ϱ�ž�����դ���Τǻ��Τγ��Ȥ��ƤϾ��ʤ���

�����������Τ��������Ȥ���Ƚ��粽����������⤤�ΤǤ���

��ƻ�ˤϡ־���פȡֲ����פ�����ޤ�����

���Τ�¿�������Ƥ���Τϡֲ����ס�

���ԡ��ɤ��Фƥϥ�ɥ���ڤ�»�ͤ붲��⤢��ޤ���

�֥졼�������꤬�����Ƹ����ʤ��ʤ붲��⤢��ޤ���

�֥ե����ɸ��ݡס֥ڡ��ѡ����å����ݡפȸƤФ��

2�ĤΥ֥졼���ȥ�֥�ˤĤ��ƳФ��Ƥ����Ʋ�������

�ڥե����ɸ��ݡ�

�֥졼������Ϥˤ�äƱ�ư���ͥ륮����Ǯ�� �Ѥ��Ƥ��ޤ���

���äơ��֥졼����¿�Ѥ������ब�ⲹ���֤ˤʤä���Ϥ��㲼���ޤ���

���Υ֥졼���ѥåɤ��Ƥ��Ƥ��ޤä����֤�ե��� �ɤȸ����ޤ���

�ե����ɸ��ݤϥ֥졼������Ѥ��ʤ������Ϥ����褷�ޤ���

���Τ褦�ˤʤ�ʤ��褦�֥졼�����Ѳ�����ޤ������Ԥ���ɬ�פ�����ޤ���

�ڥڡ��ѡ����å����ݡ�

�ڡ��ѡ����å����ݤϥե����ɸ��ݤ˻��Ƥ��ޤ���

�֥졼���ڥ����Ƨ��Ǥ�����ʤ��ե����ɸ��ݤ��Ф���

�֥졼���ڥ����Ƨ��Ǥ�Ƨ�ߤ��������ʤ��ʤ�Τ��ڡ��ѡ����å����ݤǤ���

����������֥졼���Υե롼�ɡʱ��Ρˤ���ȯ���Ƶ�ˢ�ˤʤꡢ�֥졼����������ۼ����Ƥ��ޤ���

����ˤ�äƥ֥졼����ȴ�����褦�ˤʤäƤ�����֡�

�ե롼�ɤ��� ��Τ˸��ʤ��Ȳ�褷�ޤ���

������Ƨ�ޤ��Ʋ��������ԤǤϡ�

�ʤ�٤��եåȥ֥졼����Ȥ鷺�˥���֥졼����¿�����Ѥ��ޤ��礦��

AT�֤ξ���D����̾����Ԥ��Ƥ��ޤ���

�����5��4��3��2�ȥ��������Ǥ���⡼�ɤ�����Τ�

�����Ȥäƥ������®�٤��夬��ʤ��褦�ˤ��뤳�Ȥ�����֥졼���Ǥ���

®�٤��夬�äƤ��饨��֥졼���Ǹ�®����Τ����Τ�

®�٤��徺���ʤ��褦�����뤳�Ȥ������

�쵤��®�٤����ٶ���˥֥졼����������Ȥ���

����®�٤�֥졼���ǰݻ�����褦�������������ۤǤ���

³���ƾ�������Ԥ��������������

ĺ���ն�ˤ���־��ͤ����ޤ��꤬���뤳�Ȥ�¿����Ρ�

�����ض�Ť��ޤǤϸ��̤��������Τǡ����Τޤޤ�®�٤����夹���

��ԼԤ�����μ֤ʤɤ˵��դ��Ȥ�������������ޤ���

ĺ���˶�Ť��ȷ��Ф��ˤ��ʤ�Τ�

���Τޤޥ��������Ƨ��³���Ƥ�ȥ��ԡ��ɤ��в���ǽ��������ޤ���

����Ǥκ�ƻȯ�ʤˤϵ���Ȥ��Ȼפ��ޤ���

�Ƕ�μ֤ˤϥ֥졼���ڥ��뤫����Υ���Ƥ�֥졼����ݻ����ʤ���

�ڤ˺�ƻȯ�ʤǤ���ҥ�ۡ���ɵ�ǽ���Ĥ��Ƥ��ޤ���

�������������10�ä��餤�ΰ�����֤��������פǤ����Ρ�

�֥졼���ڥ����Ƨ��˺��Ƥ���Ȳ����äƤ��ޤ����Ȥ⤢��ޤ���

�����ȥޥ��å��֤ξ��֥���ספȸ��äƥ�������ڥ����Ƨ�ޤʤ��Ƥ�

���˿ʤ��Ϥ�����äƤ���ΤǺ�ƻ��夬��䤹���Ǥ���

���ۤ��ȼ֤������äƤ��ޤ����Ȥ�����ޤ���

���ξ��ϥ�������ڥ����Ƨ��ǥ���β�ž��徺�������ޤ���

��������Ǥ��������ӽФ������⤢��Τǡ��֥졼���ڥ���⺸�Ƿڤ�Ƨ�����

�ѡ����֥졼����ڤ��Ȥ����Ȥ�������Ƥ���������

���μ֤����뤺��Ȳ����äƤ��Ƥ��ޤ����Ȥ⤢��Τǡ�

����Ǥΰ����ߤϼִֵ�Υ�Ͻ�ʬ��ä���ߤ��뤳�Ȥ�����Ǥ���

�Ǹ��ˡ����Τ��Ȥ��������Ƥ�����

���ĺ���ն����ۤεޤʺ�Ǥϡ����������λ��꤬�����������ơ�

����֤��ؤ����Ƥ��ޤ���

�ޤ���ˡΧ��ε���Ϥ���ޤ���������ƻ�Ǥ���㤤�������ϡ�

��ƻȯ�ʤ����Ѥʾ��Υ���ޤ�ͥ�衣

����Υ���ޤ�ƻ�����褦�ˤ��ޤ��礦��

���줫����ߡ�

��뤷����ƻ�Ϥ���˴����Ǥ���

�����ʺ�ƻ���Ԥ����Ƥ���������

�ɥ饤�֤�ԳڤǽФ�����������Ԥ��뤳�Ȥˤʤä�����

ʿó��ƻϩ��Ʊ���������DZ�ž���Ƥ��ޤ���

����ϼ�ư�֥��㡼�ʥꥹ�� �⺬�ѹ������Ǥ�

�ֺ�ƻ��Ŭ�ڤʱ�ž�פ��������ޤ�����

���̻������Τ������ƻ�Ǥλ��Τγ��� 5%��

�Ȥ���������˴���Τ˸¤�Ⱥ�ƻ��10%��ķ�;夬��ޤ���

���⤽����̻��Τ� 6 ��ʾ夬���̤����ɤ�ʿó��ľ��ƻϩ�ǵ����Ƥ��ޤ���

��������Ǥ��뤳�Ȥǻ��Τ������Ƥ�ڵ�

������Ф��ƥ����֤��ƻ�ϱ�ž�����դ���Τǻ��Τγ��Ȥ��ƤϾ��ʤ���

�����������Τ��������Ȥ���Ƚ��粽����������⤤�ΤǤ���

��ƻ�ˤϡ־���פȡֲ����פ�����ޤ�����

���Τ�¿�������Ƥ���Τϡֲ����ס�

���ԡ��ɤ��Фƥϥ�ɥ���ڤ�»�ͤ붲��⤢��ޤ���

�֥졼�������꤬�����Ƹ����ʤ��ʤ붲��⤢��ޤ���

�֥ե����ɸ��ݡס֥ڡ��ѡ����å����ݡפȸƤФ��

2�ĤΥ֥졼���ȥ�֥�ˤĤ��ƳФ��Ƥ����Ʋ�������

�ڥե����ɸ��ݡ�

�֥졼������Ϥˤ�äƱ�ư���ͥ륮����Ǯ�� �Ѥ��Ƥ��ޤ���

���äơ��֥졼����¿�Ѥ������ब�ⲹ���֤ˤʤä���Ϥ��㲼���ޤ���

���Υ֥졼���ѥåɤ��Ƥ��Ƥ��ޤä����֤�ե��� �ɤȸ����ޤ���

�ե����ɸ��ݤϥ֥졼������Ѥ��ʤ������Ϥ����褷�ޤ���

���Τ褦�ˤʤ�ʤ��褦�֥졼�����Ѳ�����ޤ������Ԥ���ɬ�פ�����ޤ���

�ڥڡ��ѡ����å����ݡ�

�ڡ��ѡ����å����ݤϥե����ɸ��ݤ˻��Ƥ��ޤ���

�֥졼���ڥ����Ƨ��Ǥ�����ʤ��ե����ɸ��ݤ��Ф���

�֥졼���ڥ����Ƨ��Ǥ�Ƨ�ߤ��������ʤ��ʤ�Τ��ڡ��ѡ����å����ݤǤ���

����������֥졼���Υե롼�ɡʱ��Ρˤ���ȯ���Ƶ�ˢ�ˤʤꡢ�֥졼����������ۼ����Ƥ��ޤ���

����ˤ�äƥ֥졼����ȴ�����褦�ˤʤäƤ�����֡�

�ե롼�ɤ��� ��Τ˸��ʤ��Ȳ�褷�ޤ���

������Ƨ�ޤ��Ʋ��������ԤǤϡ�

�ʤ�٤��եåȥ֥졼����Ȥ鷺�˥���֥졼����¿�����Ѥ��ޤ��礦��

AT�֤ξ���D����̾����Ԥ��Ƥ��ޤ���

�����5��4��3��2�ȥ��������Ǥ���⡼�ɤ�����Τ�

�����Ȥäƥ������®�٤��夬��ʤ��褦�ˤ��뤳�Ȥ�����֥졼���Ǥ���

®�٤��夬�äƤ��饨��֥졼���Ǹ�®����Τ����Τ�

®�٤��徺���ʤ��褦�����뤳�Ȥ������

�쵤��®�٤����ٶ���˥֥졼����������Ȥ���

����®�٤�֥졼���ǰݻ�����褦�������������ۤǤ���

³���ƾ�������Ԥ��������������

ĺ���ն�ˤ���־��ͤ����ޤ��꤬���뤳�Ȥ�¿����Ρ�

�����ض�Ť��ޤǤϸ��̤��������Τǡ����Τޤޤ�®�٤����夹���

��ԼԤ�����μ֤ʤɤ˵��դ��Ȥ�������������ޤ���

ĺ���˶�Ť��ȷ��Ф��ˤ��ʤ�Τ�

���Τޤޥ��������Ƨ��³���Ƥ�ȥ��ԡ��ɤ��в���ǽ��������ޤ���

����Ǥκ�ƻȯ�ʤˤϵ���Ȥ��Ȼפ��ޤ���

�Ƕ�μ֤ˤϥ֥졼���ڥ��뤫����Υ���Ƥ�֥졼����ݻ����ʤ���

�ڤ˺�ƻȯ�ʤǤ���ҥ�ۡ���ɵ�ǽ���Ĥ��Ƥ��ޤ���

�������������10�ä��餤�ΰ�����֤��������פǤ����Ρ�

�֥졼���ڥ����Ƨ��˺��Ƥ���Ȳ����äƤ��ޤ����Ȥ⤢��ޤ���

�����ȥޥ��å��֤ξ��֥���ספȸ��äƥ�������ڥ����Ƨ�ޤʤ��Ƥ�

���˿ʤ��Ϥ�����äƤ���ΤǺ�ƻ��夬��䤹���Ǥ���

���ۤ��ȼ֤������äƤ��ޤ����Ȥ�����ޤ���

���ξ��ϥ�������ڥ����Ƨ��ǥ���β�ž��徺�������ޤ���

��������Ǥ��������ӽФ������⤢��Τǡ��֥졼���ڥ���⺸�Ƿڤ�Ƨ�����

�ѡ����֥졼����ڤ��Ȥ����Ȥ�������Ƥ���������

���μ֤����뤺��Ȳ����äƤ��Ƥ��ޤ����Ȥ⤢��Τǡ�

����Ǥΰ����ߤϼִֵ�Υ�Ͻ�ʬ��ä���ߤ��뤳�Ȥ�����Ǥ���

�Ǹ��ˡ����Τ��Ȥ��������Ƥ�����

���ĺ���ն����ۤεޤʺ�Ǥϡ����������λ��꤬�����������ơ�

����֤��ؤ����Ƥ��ޤ���

�ޤ���ˡΧ��ε���Ϥ���ޤ���������ƻ�Ǥ���㤤�������ϡ�

��ƻȯ�ʤ����Ѥʾ��Υ���ޤ�ͥ�衣

����Υ���ޤ�ƻ�����褦�ˤ��ޤ��礦��

���줫����ߡ�

��뤷����ƻ�Ϥ���˴����Ǥ���

�����ʺ�ƻ���Ԥ����Ƥ���������

��396�����åɥ쥹������ؤθ�

2022/11/04

11������ꡢ����ޤϤ⤦�ߥ�����ؤθ�����

����� A PIT �����ȥХå��������������ޥ͡����㡼

�����¼�����ˤ��ä�Ǥ��֥����åɥ쥹������פˤĤ��Ƥ��������ޤ�����

������ƥ��������Ӥ�����

�����åɥ쥹���������ħ���礭��3�Ĥ���ޤ���

�� �㲹�Ǥ���餫�����ݤĥ���

���ޡ���������㲹�ˤʤ�ȹŤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���

�����åɥ쥹��������㲹�Ǥ���餫�����ݤĤ��Ȥ�

��ƻ�� ����ϩ�̤ˤ��ä����������������䤹���ʤäƤ��ޤ�

�� �����åɥ쥹������ι¤ϥ��ޡ���������⿼����ޤ�Ƥ��뤳��

����ˤ�������ӽ����Ʊ��̤Τ������ϩ����ƻ��̩�夷�䤹���ʤ�ޤ�

�㤨��ʤ��ǻ��ä�ɹ��Ǩ��Ƥ���ȳ��䤹�������Ƥ���ȼ�ˤĤ��Τ�Ʊ��

����ӽ����뤳�Ȥdz��ˤ����ʤ�Ȥ�����ǽ����äƤ��ޤ�

�� �����ե���ȤǤ����Բ�ǽ

���ޡ����������ƻ�Ǥϳ�äƤ��ޤ��ޤ���

�����åɥ쥹���㤬�ߤä����ˤ��ä������ԤǤ���ȤȤ��

�㤬�Ѥ�äƤ��ʤ������ե��� �Ȥξ�Ǥ����Բ�ǽ�Ǥ�

�����ơ������ˤ��ȥ����/���ʤˤ�ä���ħ�˰㤤������Ȥ������Ȥ�

�礭��ʬ�ह��ȥ����פ�3�ġ�

�� ɹ����ǽ��Ż뤷�Ƥ��륿����

�� �����ǽ��Ż뤷 �Ƥ��륿����

�� �����ե���Ȥ�ϩ�̤����Ԥ�����ǽ��Ż뤷�Ƥ��륿����

��ǯ�Ϥ���ޤ��㤬���ޤ�ߤ�ʤ��ä��ϰ�Ǥ������Ͽ���ޤ���

����Ǥ⡢��ǯ��ǯ����������5����������㤬ͽ�ۤ����

���ڸ��̾ʤ������ƻ��̳�꤬���ѥ���������Ѥ�Ƥӳݤ��ޤ�����

�̳�ƻ�����̡���Φ���忮�۰ʳ��ˤ����ޤ�������

�ϰ�ε��������˹�碌�ƥ����åɥ쥹������������ؤ��������������⤷��ޤ���

�Ƕ�����ڤȤ��Ƥ�2�ľҲ𤷤Ʋ������ޤ�����

�̳�ƻ�������̤����㤬¿���ϰ�Ǿ��Ѽ֤�����Ψ No.1 �ϥ֥�¥��ȥ��BLIZZAK�������

��ˢ��ޤ���ȼ��Ρ�ȯˢ����פ��Ǻ�Ȥ��ƥ��ݥΤ褦�ʽ��𤵤���Ĥ��Ȥ���

�����餫�������ǡ��ѵ������Ť��ʤ�ˤ��������ǽ��ɹ����ǽ���⤤��ǥ롣

�⤦1�Ĥ�������åפ�WINTER MAXX�������

���Υ�������Ǻ�������르��γ�礬�⤤�ȸ����Ƥ���

���פ˶������ᥢ���ե���Ȥ�ϩ�̤�������Ť��⤤�桼�����˿͵��������ǥ�Ǥ���

���ʤߤ˥����ȥХå����Ǥ⡢�����ե���ȽŻ�ǡ�

��ˤ��б��Ǥ��륿���פ����ʥ֥�ʲ��ʤ����䤷�Ƥ���ȤΤ��ȤǤ���

�Ȥ����ǡ��ߤˤ���ǯ�����åɥ쥹������������ؤ���Ȥ�������¿���Ȼפ��ޤ���

��������ϰ���Ū��3ǯ��1�٤��ܰ¡��ä��㤬¿���ϰ����2ǯ��1�١�

�ޤ����¤ο�����50%�ˤʤäơȥץ�åȥե�����ɤȸƤФ������ФƤ��ޤä�����

������Υ��ब�Ť��ʤäƤ��ޤä������ؤ����ι�ޤ��ȻפäƲ�������

�Ǹ�˥����åɥ쥹������ˤĤ��Ƥϵ���Ĥ���٤���������ޤ���

���������夹���ˤ��������ǽ��ȯ���Ǥ��ʤ��ΤǴ��餷��ž��ɬ�פʤ��ȡ�

���̤˸����Ƥ���Τ�100km�ʾ�Ȥ����ʤ��ʤ��ε�Υ�Ǥ���

�Ǥ������㤬�ߤ�Ф��ƹ��Ƥơָ��褦���פȤ������ȤǤϤʤ�

ͽ���ߤν����Ȥ������ȤǸ�Ƥ���ƤߤƲ�������

���ֻ��ϡ���Ź�˹Ԥ���ô���������ä�İ������ǡ�

ͽ�������̤��Ʒ���Ȥ����Ǥ��礦��

�⤦������äƤ����ߡ�

��ƻ����ä�ƻ�˵���Ĥ��ơ�����ޤ�ž���Ʋ�������

����� A PIT �����ȥХå��������������ޥ͡����㡼

�����¼�����ˤ��ä�Ǥ��֥����åɥ쥹������פˤĤ��Ƥ��������ޤ�����

������ƥ��������Ӥ�����

�����åɥ쥹���������ħ���礭��3�Ĥ���ޤ���

�� �㲹�Ǥ���餫�����ݤĥ���

���ޡ���������㲹�ˤʤ�ȹŤ��ʤäƤ��ޤ��ޤ���

�����åɥ쥹��������㲹�Ǥ���餫�����ݤĤ��Ȥ�

��ƻ�� ����ϩ�̤ˤ��ä����������������䤹���ʤäƤ��ޤ�

�� �����åɥ쥹������ι¤ϥ��ޡ���������⿼����ޤ�Ƥ��뤳��

����ˤ�������ӽ����Ʊ��̤Τ������ϩ����ƻ��̩�夷�䤹���ʤ�ޤ�

�㤨��ʤ��ǻ��ä�ɹ��Ǩ��Ƥ���ȳ��䤹�������Ƥ���ȼ�ˤĤ��Τ�Ʊ��

����ӽ����뤳�Ȥdz��ˤ����ʤ�Ȥ�����ǽ����äƤ��ޤ�

�� �����ե���ȤǤ����Բ�ǽ

���ޡ����������ƻ�Ǥϳ�äƤ��ޤ��ޤ���

�����åɥ쥹���㤬�ߤä����ˤ��ä������ԤǤ���ȤȤ��

�㤬�Ѥ�äƤ��ʤ������ե��� �Ȥξ�Ǥ����Բ�ǽ�Ǥ�

�����ơ������ˤ��ȥ����/���ʤˤ�ä���ħ�˰㤤������Ȥ������Ȥ�

�礭��ʬ�ह��ȥ����פ�3�ġ�

�� ɹ����ǽ��Ż뤷�Ƥ��륿����

�� �����ǽ��Ż뤷 �Ƥ��륿����

�� �����ե���Ȥ�ϩ�̤����Ԥ�����ǽ��Ż뤷�Ƥ��륿����

��ǯ�Ϥ���ޤ��㤬���ޤ�ߤ�ʤ��ä��ϰ�Ǥ������Ͽ���ޤ���

����Ǥ⡢��ǯ��ǯ����������5����������㤬ͽ�ۤ����

���ڸ��̾ʤ������ƻ��̳�꤬���ѥ���������Ѥ�Ƥӳݤ��ޤ�����

�̳�ƻ�����̡���Φ���忮�۰ʳ��ˤ����ޤ�������

�ϰ�ε��������˹�碌�ƥ����åɥ쥹������������ؤ��������������⤷��ޤ���

�Ƕ�����ڤȤ��Ƥ�2�ľҲ𤷤Ʋ������ޤ�����

�̳�ƻ�������̤����㤬¿���ϰ�Ǿ��Ѽ֤�����Ψ No.1 �ϥ֥�¥��ȥ��BLIZZAK�������

��ˢ��ޤ���ȼ��Ρ�ȯˢ����פ��Ǻ�Ȥ��ƥ��ݥΤ褦�ʽ��𤵤���Ĥ��Ȥ���

�����餫�������ǡ��ѵ������Ť��ʤ�ˤ��������ǽ��ɹ����ǽ���⤤��ǥ롣

�⤦1�Ĥ�������åפ�WINTER MAXX�������

���Υ�������Ǻ�������르��γ�礬�⤤�ȸ����Ƥ���

���פ˶������ᥢ���ե���Ȥ�ϩ�̤�������Ť��⤤�桼�����˿͵��������ǥ�Ǥ���

���ʤߤ˥����ȥХå����Ǥ⡢�����ե���ȽŻ�ǡ�

��ˤ��б��Ǥ��륿���פ����ʥ֥�ʲ��ʤ����䤷�Ƥ���ȤΤ��ȤǤ���

�Ȥ����ǡ��ߤˤ���ǯ�����åɥ쥹������������ؤ���Ȥ�������¿���Ȼפ��ޤ���

��������ϰ���Ū��3ǯ��1�٤��ܰ¡��ä��㤬¿���ϰ����2ǯ��1�١�

�ޤ����¤ο�����50%�ˤʤäơȥץ�åȥե�����ɤȸƤФ������ФƤ��ޤä�����

������Υ��ब�Ť��ʤäƤ��ޤä������ؤ����ι�ޤ��ȻפäƲ�������

�Ǹ�˥����åɥ쥹������ˤĤ��Ƥϵ���Ĥ���٤���������ޤ���

���������夹���ˤ��������ǽ��ȯ���Ǥ��ʤ��ΤǴ��餷��ž��ɬ�פʤ��ȡ�

���̤˸����Ƥ���Τ�100km�ʾ�Ȥ����ʤ��ʤ��ε�Υ�Ǥ���

�Ǥ������㤬�ߤ�Ф��ƹ��Ƥơָ��褦���פȤ������ȤǤϤʤ�

ͽ���ߤν����Ȥ������ȤǸ�Ƥ���ƤߤƲ�������

���ֻ��ϡ���Ź�˹Ԥ���ô���������ä�İ������ǡ�

ͽ�������̤��Ʒ���Ȥ����Ǥ��礦��

�⤦������äƤ����ߡ�

��ƻ����ä�ƻ�˵���Ĥ��ơ�����ޤ�ž���Ʋ�������