�����Υ����� JA����presents �ʤ�ۤ�!���̰���

Every Friday 7:20��7:27

���̥롼���ƻϩ���𡢸��̰����˴ؤ���ǿ��ȥԥå����ʤɤ��轵�狼��䤹���Ҳ𤷤ޤ���

��395���θ��ٻ��Х��������˥å�

2022/10/28

�Ķ��ؤ���θ��ָ����������뼫ž�֤����Ѽԡ������ԡ�

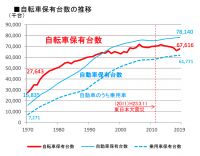

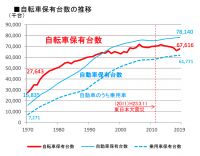

���ܤμ�ž����ͭ����ϡ�1970ǯ��2�������椬��

2019ǯ�ˤ�6��������ˤʤä��ȿ�פ���Ƥ��ޤ���

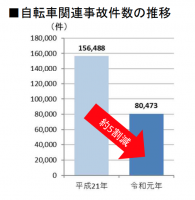

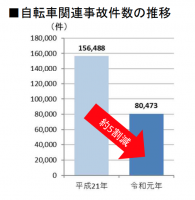

�����ǡ���ž�ִ�Ϣ�θ��̻��Τϸ������Ƥ��ޤ���

ʿ��21ǯ�Ρ����褽15��6��郎�����¸�ǯ�ˤϡ��ۤ�Ⱦ����8���

������������ǯ�θ���Ψ��Ƨ�߾��֡�

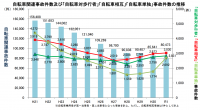

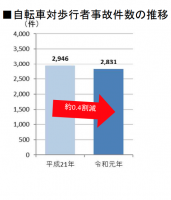

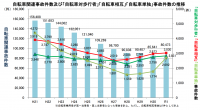

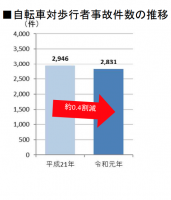

�ּ�ž������Լԡסּ�ž����ߡסּ�ž��ñ�ȡפλ��η���ϡ��ष�������Ƥ��ޤ���

��ž�֤˾�����ˤ����դ��Ƥۤ����Ȥ�����

�Ȥ������Ȥǡ�����ϰ�ɲ���ٻ��μ�ž����������֥Х��������˥åȡפ�Ҳ𤷤ޤ�����

���ä�Ǥä��Τ���Ĺ��Ĺ�Ÿ�Ǥ���

�Х��������˥åȤ����������Τ�ʿ�� 24 ǯ����ǯ�� 10 ǯ�ܡ�

��ɲ���Ǥϼ�ž�����ѼԤΥ롼�롢�ޥʡ���ȿ���Ф��븩̱������

��ž�֤��ó��ԤȤʤ��˴���Τ�ȯ������ʤ��к����ʶۤβ���ȤʤäƤ���������

���礦�ɤ��κ������ޤʤ߳�ƻ������Ū���ϤΥ�����������γ��Ť��ײ褵��ޤ�����

��ɲ���ǤϤ��ޤʤ߳�ƻ���濴�Ȥ�������Ū�ʼ�ž�֤����ϲ����ܻؤ����Ȥ��� ��

���Ѥμ�ž�֥������GIANT �Ҥ��鼫ž�֤�������뤳�Ȥˤʤ�ޤ���

��ɲ���ٻ��Ϥ����ž�֤θ��������¸������乥�ε����ª����

���������ž�� 16 �Τ���Ѥ�������ηٻ��ǽ�ΥХ��������˥åȤ��������ޤ�����

��ɲ���κ����Ԥȹ��縩��ƻ�Ԥ���

�̾Ρ������⤷�ޤʤ߳�ƻ�ϡ�

�����ⳤ���硹��9�Ĥζ��ǷҤ�����Ĺ���褽60km��ƻϩ��

��ž��ƻϩ�����äơ�Ĭ�����ʤ���Υ�������Ϻǹ⡣

�ڤ�������Ȥ��������⤤�뤫�⤷��ޤ���

���ߤΥХ��������˥åȤ������ϡ������������������������ 5 �͡�ͽ����� 8 �͡�

�ٻ�����̲ݤ���� 16 ̾���Ʒٻ���� 1 �ͤ������֤���Ƥ��ƹ�� 29 �͡����Τ������������2�͡�

��ʳ�ư���Ƥϡ�1���ܤ����̰��������ˤ������Ƴ�� �̳�ϩ�ʤɤγ�Ƭ��Ƴ��

2���ܤϥ���������ޤʤߡ���ɲ�ޥ饽��Ȥ��ä��Ƽ磻�٥�Ȥηٲ�������ư��

3���ܤϹԳڴ��γ�Ƭ��ư�����ޤʤ߳�ƻ��ƻ�αؤǤΥ������ꥹ�Ȥؤ�ľ�ܻ�Ƴ�Ǥ���

�Х��������˥åȤγ�����

�������������Ǥ˸����Ƴ�ư���Ƥ��ޤ���������Ǥ���ΤϤ���ޤ���

�Ƕᡢ�����ä���������Ҳ𤷤Ƥ��������ޤ�����

������ž�֤�������ľ�ʿ��������ݤ˲��Ǥ��Ƥ�����ԼԤȾ���

������ԼԤ�Ƭ�����̤˶��Ǥ��ƽŽ�����ä�������

���������ϼ�ž�֤������˿�������ݡ��Ƹ��Ƥ�������褯���Ƥ��ʤ��ä����ȡ�

������ž�֤�������ɸ���Τ��������ľ�ʤ���ݤ˰����ߤ�

���������������ǧ�����������ꡢ�������褿��ž�֤Ƚв�Ƭ�˾��ͤ�����������

���������ߤ��ʤ��ä����Ȥ⤽���Ǥ�������ž�֤�ƻϩ�α�¦�̹ԤƤ����Τ���Τθ�����

������ž�֤����ޡ��ȥե���β��̤ʤ��鱿ž���Ƥ����Ȥ���

������ư�֤����̾��ͤ��Ƽ�ž�֤α�ž�Ԥ��������ޤʤɤνŽ�����ä���������

�ֺǶ�褯�������뼫ž�֤Τʤ��鱿ž�����Фˤ��ʤ��褦�ˤ��ꤤ�פ��ޤ��פ���Ĺ��

�ޤ�����ɲ���ǤϾ���Ǽ�ž�����ѼԤΥإ��å����Ѥ��̳�դ����Ƥ���

����Υإ��å�����Ψ��100%�˶��

��ž�֤ȼ֤λ��Τ�ȯ�������ݤ˼�ž�֤ι����Ƭ�����Ǥ����ˤ�ؤ�餺

�إ��åȤ֤äƤ�������̿�������ä��Ȥ������Ȥ⤢�ä������Ǥ���

��ž�־����θ��̻��Τ�˴���ʤ����� 6 �䤬Ƭ������̿������äƤ���ǡ����⤢��ޤ���

��ǯ4��˸��ۤ��졢1ǯ����˻ܹԤ����ƻϩ����ˡ�ΰ���������

���٤Ƥμ�ž�����ѼԤ˥إ��åȤ����ѵ�̳���ݤ����뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����

�ܹ����Ǥ�����ʼ�ž�֥饤�դΤ���˥إ��åȤ��Ѷ�Ū�ˤ��֤äƤ���������

�����ơ���ž�֤ϼ�ξ��

�������ڤ��������������������ǤϤ���

���Τ��Ȥ����ǧ�������롼����äƾ��褦�ˤ��ޤ��礦��

���ܤμ�ž����ͭ����ϡ�1970ǯ��2�������椬��

2019ǯ�ˤ�6��������ˤʤä��ȿ�פ���Ƥ��ޤ���

�����ǡ���ž�ִ�Ϣ�θ��̻��Τϸ������Ƥ��ޤ���

ʿ��21ǯ�Ρ����褽15��6��郎�����¸�ǯ�ˤϡ��ۤ�Ⱦ����8���

������������ǯ�θ���Ψ��Ƨ�߾��֡�

�ּ�ž������Լԡסּ�ž����ߡסּ�ž��ñ�ȡפλ��η���ϡ��ष�������Ƥ��ޤ���

��ž�֤˾�����ˤ����դ��Ƥۤ����Ȥ�����

�Ȥ������Ȥǡ�����ϰ�ɲ���ٻ��μ�ž����������֥Х��������˥åȡפ�Ҳ𤷤ޤ�����

���ä�Ǥä��Τ���Ĺ��Ĺ�Ÿ�Ǥ���

�Х��������˥åȤ����������Τ�ʿ�� 24 ǯ����ǯ�� 10 ǯ�ܡ�

��ɲ���Ǥϼ�ž�����ѼԤΥ롼�롢�ޥʡ���ȿ���Ф��븩̱������

��ž�֤��ó��ԤȤʤ��˴���Τ�ȯ������ʤ��к����ʶۤβ���ȤʤäƤ���������

���礦�ɤ��κ������ޤʤ߳�ƻ������Ū���ϤΥ�����������γ��Ť��ײ褵��ޤ�����

��ɲ���ǤϤ��ޤʤ߳�ƻ���濴�Ȥ�������Ū�ʼ�ž�֤����ϲ����ܻؤ����Ȥ��� ��

���Ѥμ�ž�֥������GIANT �Ҥ��鼫ž�֤�������뤳�Ȥˤʤ�ޤ���

��ɲ���ٻ��Ϥ����ž�֤θ��������¸������乥�ε����ª����

���������ž�� 16 �Τ���Ѥ�������ηٻ��ǽ�ΥХ��������˥åȤ��������ޤ�����

��ɲ���κ����Ԥȹ��縩��ƻ�Ԥ���

�̾Ρ������⤷�ޤʤ߳�ƻ�ϡ�

�����ⳤ���硹��9�Ĥζ��ǷҤ�����Ĺ���褽60km��ƻϩ��

��ž��ƻϩ�����äơ�Ĭ�����ʤ���Υ�������Ϻǹ⡣

�ڤ�������Ȥ��������⤤�뤫�⤷��ޤ���

���ߤΥХ��������˥åȤ������ϡ������������������������ 5 �͡�ͽ����� 8 �͡�

�ٻ�����̲ݤ���� 16 ̾���Ʒٻ���� 1 �ͤ������֤���Ƥ��ƹ�� 29 �͡����Τ������������2�͡�

��ʳ�ư���Ƥϡ�1���ܤ����̰��������ˤ������Ƴ�� �̳�ϩ�ʤɤγ�Ƭ��Ƴ��

2���ܤϥ���������ޤʤߡ���ɲ�ޥ饽��Ȥ��ä��Ƽ磻�٥�Ȥηٲ�������ư��

3���ܤϹԳڴ��γ�Ƭ��ư�����ޤʤ߳�ƻ��ƻ�αؤǤΥ������ꥹ�Ȥؤ�ľ�ܻ�Ƴ�Ǥ���

�Х��������˥åȤγ�����

�������������Ǥ˸����Ƴ�ư���Ƥ��ޤ���������Ǥ���ΤϤ���ޤ���

�Ƕᡢ�����ä���������Ҳ𤷤Ƥ��������ޤ�����

������ž�֤�������ľ�ʿ��������ݤ˲��Ǥ��Ƥ�����ԼԤȾ���

������ԼԤ�Ƭ�����̤˶��Ǥ��ƽŽ�����ä�������

���������ϼ�ž�֤������˿�������ݡ��Ƹ��Ƥ�������褯���Ƥ��ʤ��ä����ȡ�

������ž�֤�������ɸ���Τ��������ľ�ʤ���ݤ˰����ߤ�

���������������ǧ�����������ꡢ�������褿��ž�֤Ƚв�Ƭ�˾��ͤ�����������

���������ߤ��ʤ��ä����Ȥ⤽���Ǥ�������ž�֤�ƻϩ�α�¦�̹ԤƤ����Τ���Τθ�����

������ž�֤����ޡ��ȥե���β��̤ʤ��鱿ž���Ƥ����Ȥ���

������ư�֤����̾��ͤ��Ƽ�ž�֤α�ž�Ԥ��������ޤʤɤνŽ�����ä���������

�ֺǶ�褯�������뼫ž�֤Τʤ��鱿ž�����Фˤ��ʤ��褦�ˤ��ꤤ�פ��ޤ��פ���Ĺ��

�ޤ�����ɲ���ǤϾ���Ǽ�ž�����ѼԤΥإ��å����Ѥ��̳�դ����Ƥ���

����Υإ��å�����Ψ��100%�˶��

��ž�֤ȼ֤λ��Τ�ȯ�������ݤ˼�ž�֤ι����Ƭ�����Ǥ����ˤ�ؤ�餺

�إ��åȤ֤äƤ�������̿�������ä��Ȥ������Ȥ⤢�ä������Ǥ���

��ž�־����θ��̻��Τ�˴���ʤ����� 6 �䤬Ƭ������̿������äƤ���ǡ����⤢��ޤ���

��ǯ4��˸��ۤ��졢1ǯ����˻ܹԤ����ƻϩ����ˡ�ΰ���������

���٤Ƥμ�ž�����ѼԤ˥إ��åȤ����ѵ�̳���ݤ����뤳�Ȥˤʤ�ޤ�����

�ܹ����Ǥ�����ʼ�ž�֥饤�դΤ���˥إ��åȤ��Ѷ�Ū�ˤ��֤äƤ���������

�����ơ���ž�֤ϼ�ξ��

�������ڤ��������������������ǤϤ���

���Τ��Ȥ����ǧ�������롼����äƾ��褦�ˤ��ޤ��礦��

��394����ư���å��ܡ��ɤ���������Ƴ�ǧ

2022/10/21

��ڤ˰�ư���Ǥ�����̼��ʤȤ��ƿ͵�����ޤ���ư���å��ܡ��ɡ�

��ڤ�������ǻ��Τ������Ƥ��ޤ���

���餿�����ư���å��ܡ��ɤˤ�������֤��İ�����

������������ˡ���ǧ���Ƥ����ޤ��礦��

����ϸ���������濴�˼�ɮ���Ƥ���

���Ԥ�����ߤʤ� ����ˤ��ä���Ǥ��ޤ�����

��ư���å��ܡ��ɤλ��Τ��ǽ�˼Ҳ�����Ȥʤä��Τ�

2021ǯ6 ������ǵ�����2�;����ư���å��ܡ��ɤ���ԼԤҤ�ƨ�����Ρ�

�ޤ���ǯ�Τ��ȤǤ����������ϱ�ž�Τ���λ�ʤ��̹Ԥ�����ʤ�

�褯�狼��ʤ��ޤޤ����������Ǿ�����ѼԤ�¿��������

̵�ȵ���ž����ƻ���ԤǿͿȻ��Τ�ʪ»���Τ����Ƥ��ޤ���

���������Ƕ�Ǥϥ����������ӥ����ȼԤ����Ϥ���ƻ��

����������ư���å��ܡ��ɤΥ롼�� ���Τ���褦�ˤʤä�

���ΤΥ����פ��Ѥ�äƤ��������礵��ϻ�Ŧ���ޤ���

��Ω���Ϥ�Ƥ���Τ��ְ���ž�ס�

���25���ο���ˤϡ�����Թ�����Ķ���إޥ���

�ִ���֥��ڡ����ǽ��Ƥλ�˴���Τ������ޤ�����

��ư���å��ܡ��ɤ�������ߤ�˾��ͤ���ž��

���ѼԤ�Ƭ����»�������ߵ��������졢��˴���ޤ�����

���η�ϰ���β�ǽ����ޤ���ܺ�����Ƥ��ޤ���

�¤Ϥ����ˤ��ƿ��������ˤʤäƤ���Τ�

��ư���å��ܡ��ɤ����ѤǤϳ�ȴ�ñ�˰���ž�Ƥ��ޤ����ȡ�

�������Ǥΰ���ž�ι٤�1���9�������ޤǤ˻����ͤ� 39 �

10��15 ����������0�����鿼���ƻ�����ն�ǹԤ�줿������Ǥ�

12�椬���륳��������å��������1 �ͤ�����Ƥ��ޤ���

���Ѽ֤�Х�����û���֤ˤ���������ʤ��о�����ǰ���ž�ϸ��Ĥ���ޤ���

���ߡ���ư���å��ܡ��ɤ����Ѥˤ��礭��2�̤ꤢ��ޤ���

�ָĿͽ�ͭ�פȡ֥�����������ӥ������ѡס�

���𤹤�Τϡ�����2�Ĥ�Ʊ����ư���å��ܡ��ɤǤ���ʤ���

ˡΧ��ϰ㤦�����դ�������Ƥ��뤫�顣

���������Ȥ�ˡּ�ξ�פʤΤǰ���ž��ˡ���ȿ�Ǥ���

ˡΧ��ΰ����դ��ϡ���ڤʾ��ʪ�ȤϤ�����ư���å��ܡ��ɤ�

����Ū���ӵ��� 50CC �θ��եХ�����Ʊ���롼�� �˴�Ť��ޤ���

��ž�ˤ��ȵ���ɬ�פǥʥ�С��ץ졼�Ȥ����塢�������ݸ��β�����̳������ޤ���

�����������𤹤�Τϡ�2024 ǯ�β���ƻϩ����ˡ�ޤǤ�����Ū���б���

��ư���å��ܡ��ɤ���Ǥ⥷���������ӥ����ȼԤ������ξ��

�����ü켫ư�֤Ǿ���Ȥ������٤Ǥ���

�ե�������եȤ������ѥȥ饯��������Ʊ�ͤΰ��֤Ť���

���������ư���å��ܡ��ɤ����Ѥˤϥإ��åȤ����ס�

2 �ʳ����ޤ⤷�ʤ����ɤ����ȤˤʤäƤ���ΤǤ���

�����ǸĿͽ�ͭ����ư���� ���ܡ��ɤξ���

�����ȵ��ν�����إ��� �Ȥ����ѡ�2 �ʳ����ޤε�̳������ޤ���

���Τ��Ȥ�Ф��Ƥ����Ʋ�������

�����ơ��ɤ������ư���å��ܡ��ɤ����Ѥ�����Ǥ�

¾����ʬ�ˤ����ƤϾ��Ѽ֤�Х�����Ʊ���롼��Ǽ�ƻ�����Ԥ��뤳�Ȥ������ޤ���

2ǯ���ˡ��������ư���å��ܡ��ɤ�ˡ�������ѹ�����ޤ���

����Ϥ������Ƥ˿���ޤ������Ѥ��Ƥ������Ϥ��Τ���Ƭ���֤��Ƥ����ޤ��礦��

���礵��ˤ��ȡ���ư���å��ܡ��ɤδ�Ϣ������Τ�

2020ǯ����2021ǯ6 ��ޤǤ�2ǯȾ��49�

��˴���Τ������ä�����إ��å����Ѥ��̳������٤��Ȥ����ո���¿���ʤ�ޤ�����

�����������ӥ����ȼԤ���ư���å��ܡ��ɤϻ�® 15 �����ʲ������¤���Ƥ��ޤ���

����ž�ʤ��ʤɡ����������θ��̥롼�����С��礭�ʻ��Τ��ɤ����Ȥ��Ǥ��ޤ���

�ޤ�����ư���å��ܡ��ɤ�¾�ξ��ʪ�Ȱ㤤�����³���ʤ���Ф����ʤ����ʪ�ǤϤ���ޤ���

���Τ�ڤ��ΤǴ��ʤ�����ƻϩ�ǤϹߤ���⤯�Ȥ����褦�������ⵤ�ڤˤǤ��ޤ���

���ʤ��Ȼפä����ǤϹߤ����ƻ���⤤���ꡢ������ƻ���Ϥä��ꤷ�ʤ���

�ʤ�٤�������ƻ�����֤��Ȥ����Τ˹��ʤ����������ʤ����פʥݥ���ȤǤ���

��ڤ�������ǻ��Τ������Ƥ��ޤ���

���餿�����ư���å��ܡ��ɤˤ�������֤��İ�����

������������ˡ���ǧ���Ƥ����ޤ��礦��

����ϸ���������濴�˼�ɮ���Ƥ���

���Ԥ�����ߤʤ� ����ˤ��ä���Ǥ��ޤ�����

��ư���å��ܡ��ɤλ��Τ��ǽ�˼Ҳ�����Ȥʤä��Τ�

2021ǯ6 ������ǵ�����2�;����ư���å��ܡ��ɤ���ԼԤҤ�ƨ�����Ρ�

�ޤ���ǯ�Τ��ȤǤ����������ϱ�ž�Τ���λ�ʤ��̹Ԥ�����ʤ�

�褯�狼��ʤ��ޤޤ����������Ǿ�����ѼԤ�¿��������

̵�ȵ���ž����ƻ���ԤǿͿȻ��Τ�ʪ»���Τ����Ƥ��ޤ���

���������Ƕ�Ǥϥ����������ӥ����ȼԤ����Ϥ���ƻ��

����������ư���å��ܡ��ɤΥ롼�� ���Τ���褦�ˤʤä�

���ΤΥ����פ��Ѥ�äƤ��������礵��ϻ�Ŧ���ޤ���

��Ω���Ϥ�Ƥ���Τ��ְ���ž�ס�

���25���ο���ˤϡ�����Թ�����Ķ���إޥ���

�ִ���֥��ڡ����ǽ��Ƥλ�˴���Τ������ޤ�����

��ư���å��ܡ��ɤ�������ߤ�˾��ͤ���ž��

���ѼԤ�Ƭ����»�������ߵ��������졢��˴���ޤ�����

���η�ϰ���β�ǽ����ޤ���ܺ�����Ƥ��ޤ���

�¤Ϥ����ˤ��ƿ��������ˤʤäƤ���Τ�

��ư���å��ܡ��ɤ����ѤǤϳ�ȴ�ñ�˰���ž�Ƥ��ޤ����ȡ�

�������Ǥΰ���ž�ι٤�1���9�������ޤǤ˻����ͤ� 39 �

10��15 ����������0�����鿼���ƻ�����ն�ǹԤ�줿������Ǥ�

12�椬���륳��������å��������1 �ͤ�����Ƥ��ޤ���

���Ѽ֤�Х�����û���֤ˤ���������ʤ��о�����ǰ���ž�ϸ��Ĥ���ޤ���

���ߡ���ư���å��ܡ��ɤ����Ѥˤ��礭��2�̤ꤢ��ޤ���

�ָĿͽ�ͭ�פȡ֥�����������ӥ������ѡס�

���𤹤�Τϡ�����2�Ĥ�Ʊ����ư���å��ܡ��ɤǤ���ʤ���

ˡΧ��ϰ㤦�����դ�������Ƥ��뤫�顣

���������Ȥ�ˡּ�ξ�פʤΤǰ���ž��ˡ���ȿ�Ǥ���

ˡΧ��ΰ����դ��ϡ���ڤʾ��ʪ�ȤϤ�����ư���å��ܡ��ɤ�

����Ū���ӵ��� 50CC �θ��եХ�����Ʊ���롼�� �˴�Ť��ޤ���

��ž�ˤ��ȵ���ɬ�פǥʥ�С��ץ졼�Ȥ����塢�������ݸ��β�����̳������ޤ���

�����������𤹤�Τϡ�2024 ǯ�β���ƻϩ����ˡ�ޤǤ�����Ū���б���

��ư���å��ܡ��ɤ���Ǥ⥷���������ӥ����ȼԤ������ξ��

�����ü켫ư�֤Ǿ���Ȥ������٤Ǥ���

�ե�������եȤ������ѥȥ饯��������Ʊ�ͤΰ��֤Ť���

���������ư���å��ܡ��ɤ����Ѥˤϥإ��åȤ����ס�

2 �ʳ����ޤ⤷�ʤ����ɤ����ȤˤʤäƤ���ΤǤ���

�����ǸĿͽ�ͭ����ư���� ���ܡ��ɤξ���

�����ȵ��ν�����إ��� �Ȥ����ѡ�2 �ʳ����ޤε�̳������ޤ���

���Τ��Ȥ�Ф��Ƥ����Ʋ�������

�����ơ��ɤ������ư���å��ܡ��ɤ����Ѥ�����Ǥ�

¾����ʬ�ˤ����ƤϾ��Ѽ֤�Х�����Ʊ���롼��Ǽ�ƻ�����Ԥ��뤳�Ȥ������ޤ���

2ǯ���ˡ��������ư���å��ܡ��ɤ�ˡ�������ѹ�����ޤ���

����Ϥ������Ƥ˿���ޤ������Ѥ��Ƥ������Ϥ��Τ���Ƭ���֤��Ƥ����ޤ��礦��

���礵��ˤ��ȡ���ư���å��ܡ��ɤδ�Ϣ������Τ�

2020ǯ����2021ǯ6 ��ޤǤ�2ǯȾ��49�

��˴���Τ������ä�����إ��å����Ѥ��̳������٤��Ȥ����ո���¿���ʤ�ޤ�����

�����������ӥ����ȼԤ���ư���å��ܡ��ɤϻ�® 15 �����ʲ������¤���Ƥ��ޤ���

����ž�ʤ��ʤɡ����������θ��̥롼�����С��礭�ʻ��Τ��ɤ����Ȥ��Ǥ��ޤ���

�ޤ�����ư���å��ܡ��ɤ�¾�ξ��ʪ�Ȱ㤤�����³���ʤ���Ф����ʤ����ʪ�ǤϤ���ޤ���

���Τ�ڤ��ΤǴ��ʤ�����ƻϩ�ǤϹߤ���⤯�Ȥ����褦�������ⵤ�ڤˤǤ��ޤ���

���ʤ��Ȼפä����ǤϹߤ����ƻ���⤤���ꡢ������ƻ���Ϥä��ꤷ�ʤ���

�ʤ�٤�������ƻ�����֤��Ȥ����Τ˹��ʤ����������ʤ����פʥݥ���ȤǤ���

��393���ܸ��ٻ��ΡɤƤޤ���ư�ɤ˳ؤ�

2022/10/14

���ܸ��Ǥ�9ǯ����ʿ��25ǯ���顢

���ܸ����̰������Ϣ���羧�Τ�ȡ���̱��ư�Ȥ���

�Ȳ�����ƻ �ߤޤä��Ϥ� �ֻפ����ץ����ڡ���ɤ�»ܤ��Ƥ��ޤ���

����������

������Ū�ʲ���ˤʤäƤ��롢

���椬�ʤ�������ƻ���Ϥꤿ����ԼԤ��ԤäƤ���Τ�

¿���Υ���ޤ���ޤ�ʤ�����ˤ��������Ȥ�Ǥ����櫓�Ǥ���

���ν����Ȥ��ƷǤ��Ƥ���Τ��֤Ƥޤ���ư�ס�

�����Ϸ��ܸ����̰������Ϣ���α��ķ��𤵤�ˤ��ä�Ǥ�

���ܸ��ٻ��μ���Ȥߤ�Ҳ𤷤ޤ���

������ƻ��θ��̻��Τ���ԼԤ��Ž����餤�䤹��̿����Ȥ�������������ޤ���

�Ỵ�ʻ��Τ�1��Ǥ⸺��������٤������Υ����ڡ���ϥ������Ȥ��ޤ�����

�����ݥ���ȤǷǤ���֤Ƥޤ���ư�פǤ�3�Ĥμ����˴ؤ����ư�������

�ޤ����ɥ饤�С��Ͽ��椬�ʤ�������ƻ����ԼԤ������������������ǰ����ߡ�

��ԼԤ��Ф��Ƽ�����˽Ф��ƹ�ޤư����˲��Ǥ��Ƥ�餦��

�ޤ�����ԼԤϿ��浡�Τʤ�������ƻ���Ǥ������

������˽Ф����̹Լ�ξ���Ф��Ʋ��Ǥΰջפ�������Ȥ�����ΤǤ���

ñ�˾��롢������Ȥ��������ǤϤʤ�

�ɥ饤�С�����ԼԤΤ⤦����̩�ʥ��ߥ�˥���������

����������ȸ�����Ǥ��礦��

�ɥ饤�С������֤ɤ����פȻؤ��������Ȥ�

��ԼԤϡȥɥ饤�С�����ޤäƤ��줿�ɤȤ������Ф�����ޤ� ��

��ԼԤ��оݤ�ȼ֡ɤȸ��Ƥ���ȡ�ˡΧ�塢��ޤä����������ɤȻפ������Ǥ���

�оݤ��ɥ饤�С���ͤ��Ȼפ��ȡ���ޤäƤ����ͭ�ɤε������ˤʤ�Ǥ��礦��

�����ơ���ԼԤ�����Τʤ�������ƻ���Ϥ����

������˵�Хɥ饤�С��ؤ����մ����ˤ�ʤ�ޤ���

���λ��ˡȤ��꤬�Ȥ��ɤε����������������Ǥ��͡�

�����ڡ���Ǥθ��̸��ڤ����Ȥ����ǤǤ���

JAF�ο��浡�Τʤ�������ƻ�Ǥ���ԼԲ��ǻ��ˤ�����֤ΰ����߾���Ĵ����

���ܸ���2020ǯ��25.7%�����Ψ����2021ǯ�ˤ�40.8%�ˤʤäƤ��ޤ���

����ϡɤƤޤ���ư�ɤ���ƻ�˹ԤäƤ������̤ȹͤ��Ƥ���ȤΤ��ȡ�

���ʤߤ�2021ǯ��40.8%�Ƿ��ܸ���47��ƻ�ܸ���15�̡�

�٥���3��Ҳ𤹤�ȡ�����

3�̡���������51.9%

2�̡��Ų�����63.8%

1�̡�Ĺ���85.2%

Ĺ����Ų����ϡ��������ˤ�����ͥ����

�����3��

45�̡��Ŀ��� 14.0%

46�̡������ 12.1%

47�̡������� 10.3%

���������ϰ�ˤ����ޤ��Υɥ饤�С��γ�����

������̾���ʿ������Բޤ��礦��

���ܸ��ǿ侩�����ɤƤޤ���ư�ɡ�

���켫�ΤϤɤ��˵サ���Ƥ��Ƥ�Ǥ��ƻ��θ�������Ω�Ĥ��ȡ�

¾����ƻ�ܸ��ˤ����ޤ������⿴�����ƤߤƲ�������

���ܸ����̰������Ϣ���羧�Τ�ȡ���̱��ư�Ȥ���

�Ȳ�����ƻ �ߤޤä��Ϥ� �ֻפ����ץ����ڡ���ɤ�»ܤ��Ƥ��ޤ���

����������

������Ū�ʲ���ˤʤäƤ��롢

���椬�ʤ�������ƻ���Ϥꤿ����ԼԤ��ԤäƤ���Τ�

¿���Υ���ޤ���ޤ�ʤ�����ˤ��������Ȥ�Ǥ����櫓�Ǥ���

���ν����Ȥ��ƷǤ��Ƥ���Τ��֤Ƥޤ���ư�ס�

�����Ϸ��ܸ����̰������Ϣ���α��ķ��𤵤�ˤ��ä�Ǥ�

���ܸ��ٻ��μ���Ȥߤ�Ҳ𤷤ޤ���

������ƻ��θ��̻��Τ���ԼԤ��Ž����餤�䤹��̿����Ȥ�������������ޤ���

�Ỵ�ʻ��Τ�1��Ǥ⸺��������٤������Υ����ڡ���ϥ������Ȥ��ޤ�����

�����ݥ���ȤǷǤ���֤Ƥޤ���ư�פǤ�3�Ĥμ����˴ؤ����ư�������

�ޤ����ɥ饤�С��Ͽ��椬�ʤ�������ƻ����ԼԤ������������������ǰ����ߡ�

��ԼԤ��Ф��Ƽ�����˽Ф��ƹ�ޤư����˲��Ǥ��Ƥ�餦��

�ޤ�����ԼԤϿ��浡�Τʤ�������ƻ���Ǥ������

������˽Ф����̹Լ�ξ���Ф��Ʋ��Ǥΰջפ�������Ȥ�����ΤǤ���

ñ�˾��롢������Ȥ��������ǤϤʤ�

�ɥ饤�С�����ԼԤΤ⤦����̩�ʥ��ߥ�˥���������

����������ȸ�����Ǥ��礦��

�ɥ饤�С������֤ɤ����פȻؤ��������Ȥ�

��ԼԤϡȥɥ饤�С�����ޤäƤ��줿�ɤȤ������Ф�����ޤ� ��

��ԼԤ��оݤ�ȼ֡ɤȸ��Ƥ���ȡ�ˡΧ�塢��ޤä����������ɤȻפ������Ǥ���

�оݤ��ɥ饤�С���ͤ��Ȼפ��ȡ���ޤäƤ����ͭ�ɤε������ˤʤ�Ǥ��礦��

�����ơ���ԼԤ�����Τʤ�������ƻ���Ϥ����

������˵�Хɥ饤�С��ؤ����մ����ˤ�ʤ�ޤ���

���λ��ˡȤ��꤬�Ȥ��ɤε����������������Ǥ��͡�

�����ڡ���Ǥθ��̸��ڤ����Ȥ����ǤǤ���

JAF�ο��浡�Τʤ�������ƻ�Ǥ���ԼԲ��ǻ��ˤ�����֤ΰ����߾���Ĵ����

���ܸ���2020ǯ��25.7%�����Ψ����2021ǯ�ˤ�40.8%�ˤʤäƤ��ޤ���

����ϡɤƤޤ���ư�ɤ���ƻ�˹ԤäƤ������̤ȹͤ��Ƥ���ȤΤ��ȡ�

���ʤߤ�2021ǯ��40.8%�Ƿ��ܸ���47��ƻ�ܸ���15�̡�

�٥���3��Ҳ𤹤�ȡ�����

3�̡���������51.9%

2�̡��Ų�����63.8%

1�̡�Ĺ���85.2%

Ĺ����Ų����ϡ��������ˤ�����ͥ����

�����3��

45�̡��Ŀ��� 14.0%

46�̡������ 12.1%

47�̡������� 10.3%

���������ϰ�ˤ����ޤ��Υɥ饤�С��γ�����

������̾���ʿ������Բޤ��礦��

���ܸ��ǿ侩�����ɤƤޤ���ư�ɡ�

���켫�ΤϤɤ��˵サ���Ƥ��Ƥ�Ǥ��ƻ��θ�������Ω�Ĥ��ȡ�

¾����ƻ�ܸ��ˤ����ޤ������⿴�����ƤߤƲ�������

��392������Υȥ�֥�

2022/10/07

�����ʥ����饤�դ����뤿����ä˽��פʥѡ��ġ֥�����ס�

�ȥ�֥���礭�ʻ��Τ˷Ҥ��꤫�ͤޤ���

�ߤʤ��ɤΤ��餤���դ��ƥ���ޤ˾�äƤ��ޤ�����

����ϡ�������Υ�����Υȥ�֥�פ����ꤷ�ޤ�����

2021ǯ�٤�JAF���߱��ư���������ɥ����ӥ��Τ���

������Υȥ�֥�ˤ���Τ�18.6%�ǽ�ư�����Ȥ��Ƥ�2�̡�

���ʤߤ˽�ư������1�̤ϡ֥Хåƥ�夬��פ�40.7%��

�����Ф��Ƥ����Ƥۤ����Ȥ����Ǥ�����������Υȥ�֥���礤�����դ���ɬ�פ�����ޤ���

JAF ������� ���Ȳ� ���̴Ķ����Ǹ��̰������ȥ饯�����ιⶶ ���䤵��ˤ���

���� JAF ���Ԥä����ڤǡ��͵�ʪ��Ƨ��ǥС����Ȥ����֤�

�̾�����Ի�����٤ƥϥ�ɥ�����ƥ����֤γ�¦���Ĥ��Ȥ�����̤��Фޤ�����

�����֤γ��٤ˤ�äƤ϶ʤ��꤭��ʤ��ʤ��ǽ��������ޤ���

�ޤ�����® 70 ������ľ�ʤ��͵�ʪ��Ƨ��¸���Ԥä��Ȥ���

��ߵ�Υ��5m ���Ӥ�Ȥ�����̤ˤʤ�ޤ�����

�̾�δ��ФǤ���ֽ���ʤ����Ȥ��ͤ����ޤ���

���ˤʤ�JAF �Υǡ�����¾�ˤ⤢�ä�

��������ؤ�ޤ�����Ǥ�����������Υȥ�֥�˴ؤ�������ɥ����ӥ��ν�ư�����

2007ǯ�٤�28�� 6,934 �狼��2021ǯ�٤�40 �� 1,290 ������á�11�� 5���������Ƥ��ޤ���

��¬�Ȥ��Ƽ���Υ��ڡ�����Ȥ�ʤ��ѥν������å���ܤΥ���ޤ����ä���

���ڥ������������ʤ��Τǵ߱���꤬�����Ƥ���ΤǤϤʤ����ȤΤ��ȡ�

���ڥ������䤬̵����Х����ɥ����ӥ������Ȥ����Τ��פ�������ޤ���

����Ǥ���Фʤ����顢�դ���Υ��ƥʥȥ����å���

������˥������Ĵ�Ҥˤ����դ�ʧ����������ɬ�פǤ��礦��

�ޤ��ϥ���������Ū�ʶ����������å��뤳�ȡ�

�������ϼ������㤯�ʤ�Τǥ��������ɤʤɤǷ��1 ��ϥ����å��������Ȥ�����

�������ϼ֤˱����ƻ�����ܰ¤�����ޤ���

��ž�ʤΥɥ��նᤫ�������γ�����ɽ������Ƥ���Τdz�ǧ���ޤ��礦��

�ޤ���������˰�����ƥ�����ξ��֤��ܻ�dz�ǧ�����

�����䤬����Ǥ�����ʤɡ��۾��ȯ���Ǥ��������н�˷Ҥ���ޤ���

�����ơ����Τ˷Ҥ��ʤ���������ڤʤΤ�

������˥����䤬�ѥ�С����Ȥ��Ƥ��ޤä������б���

�������н��Ф��Ƥ����ޤ��礦��

������˥ѥ˵����Ĥ����顢ƻϩ�κ�¦�ʤɰ����ʾ��˼֤����֡�

���ڥ�������˸�����ϡ��֤α�¦�Υѥǹ�®ƻϩ�ʤɤΥꥹ���ι⤤����

�ѥ���������ΥʥåȤ��Ť��ƴˤޤʤ��Ȥ��ä��Ȥ��ϼ�ʬ���н����

JAF�ʤɤΥ����ɥ����ӥ��˰��ꤷ�ޤ��礦��

�ޤ������������åȤ�������ϼ谷 ������˽��äƱ����֤ޤ�����

���������Ǥ���Τϥȥ�å��̤ȸƤФ�륿���䤬���̤��ܤ��Ƥ�����ʬ��

������ţ��ͥ�����°�Ҥʤɤ��ɤ��ä��ѥξ�硣

�礭����Τ��ɤ��äƤ����ꡢ������¦�̤�»��������Ƚ����Ǥ��ޤ���

���IJ����������뤫�⤷��ʤ�������Υȥ�֥롣

ͽ�ɡ��к�����������Ԥ����Ȥ⤷��ɤλ��Ϥ��ä�����н褷�ޤ��礦��

�ȥ�֥���礭�ʻ��Τ˷Ҥ��꤫�ͤޤ���

�ߤʤ��ɤΤ��餤���դ��ƥ���ޤ˾�äƤ��ޤ�����

����ϡ�������Υ�����Υȥ�֥�פ����ꤷ�ޤ�����

2021ǯ�٤�JAF���߱��ư���������ɥ����ӥ��Τ���

������Υȥ�֥�ˤ���Τ�18.6%�ǽ�ư�����Ȥ��Ƥ�2�̡�

���ʤߤ˽�ư������1�̤ϡ֥Хåƥ�夬��פ�40.7%��

�����Ф��Ƥ����Ƥۤ����Ȥ����Ǥ�����������Υȥ�֥���礤�����դ���ɬ�פ�����ޤ���

JAF ������� ���Ȳ� ���̴Ķ����Ǹ��̰������ȥ饯�����ιⶶ ���䤵��ˤ���

���� JAF ���Ԥä����ڤǡ��͵�ʪ��Ƨ��ǥС����Ȥ����֤�

�̾�����Ի�����٤ƥϥ�ɥ�����ƥ����֤γ�¦���Ĥ��Ȥ�����̤��Фޤ�����

�����֤γ��٤ˤ�äƤ϶ʤ��꤭��ʤ��ʤ��ǽ��������ޤ���

�ޤ�����® 70 ������ľ�ʤ��͵�ʪ��Ƨ��¸���Ԥä��Ȥ���

��ߵ�Υ��5m ���Ӥ�Ȥ�����̤ˤʤ�ޤ�����

�̾�δ��ФǤ���ֽ���ʤ����Ȥ��ͤ����ޤ���

���ˤʤ�JAF �Υǡ�����¾�ˤ⤢�ä�

��������ؤ�ޤ�����Ǥ�����������Υȥ�֥�˴ؤ�������ɥ����ӥ��ν�ư�����

2007ǯ�٤�28�� 6,934 �狼��2021ǯ�٤�40 �� 1,290 ������á�11�� 5���������Ƥ��ޤ���

��¬�Ȥ��Ƽ���Υ��ڡ�����Ȥ�ʤ��ѥν������å���ܤΥ���ޤ����ä���

���ڥ������������ʤ��Τǵ߱���꤬�����Ƥ���ΤǤϤʤ����ȤΤ��ȡ�

���ڥ������䤬̵����Х����ɥ����ӥ������Ȥ����Τ��פ�������ޤ���

����Ǥ���Фʤ����顢�դ���Υ��ƥʥȥ����å���

������˥������Ĵ�Ҥˤ����դ�ʧ����������ɬ�פǤ��礦��

�ޤ��ϥ���������Ū�ʶ����������å��뤳�ȡ�

�������ϼ������㤯�ʤ�Τǥ��������ɤʤɤǷ��1 ��ϥ����å��������Ȥ�����

�������ϼ֤˱����ƻ�����ܰ¤�����ޤ���

��ž�ʤΥɥ��նᤫ�������γ�����ɽ������Ƥ���Τdz�ǧ���ޤ��礦��

�ޤ���������˰�����ƥ�����ξ��֤��ܻ�dz�ǧ�����

�����䤬����Ǥ�����ʤɡ��۾��ȯ���Ǥ��������н�˷Ҥ���ޤ���

�����ơ����Τ˷Ҥ��ʤ���������ڤʤΤ�

������˥����䤬�ѥ�С����Ȥ��Ƥ��ޤä������б���

�������н��Ф��Ƥ����ޤ��礦��

������˥ѥ˵����Ĥ����顢ƻϩ�κ�¦�ʤɰ����ʾ��˼֤����֡�

���ڥ�������˸�����ϡ��֤α�¦�Υѥǹ�®ƻϩ�ʤɤΥꥹ���ι⤤����

�ѥ���������ΥʥåȤ��Ť��ƴˤޤʤ��Ȥ��ä��Ȥ��ϼ�ʬ���н����

JAF�ʤɤΥ����ɥ����ӥ��˰��ꤷ�ޤ��礦��

�ޤ������������åȤ�������ϼ谷 ������˽��äƱ����֤ޤ�����

���������Ǥ���Τϥȥ�å��̤ȸƤФ�륿���䤬���̤��ܤ��Ƥ�����ʬ��

������ţ��ͥ�����°�Ҥʤɤ��ɤ��ä��ѥξ�硣

�礭����Τ��ɤ��äƤ����ꡢ������¦�̤�»��������Ƚ����Ǥ��ޤ���

���IJ����������뤫�⤷��ʤ�������Υȥ�֥롣

ͽ�ɡ��к�����������Ԥ����Ȥ⤷��ɤλ��Ϥ��ä�����н褷�ޤ��礦��