�����Υ����� JA����presents �ʤ�ۤ�!���̰���

Every Friday 7:20��7:27

���̥롼���ƻϩ���𡢸��̰����˴ؤ���ǿ��ȥԥå����ʤɤ��轵�狼��䤹���Ҳ𤷤ޤ���

��325������ƻ�����ǥ����

2021/06/25

�����Υơ��ޤϡֲ�����ƻ�����ǥ�����ס�

���λԤι�����ٻ��𤬻Ϥ���̰�����ư��Ҳ𤷤ޤ�����

���ä�Ǥä��Τϸ��̲�Ĺ������ͳŵ����Ǥ���

�ֲ�����ƻ�����ǥ�����פϡ���ԼԤϼ���ʤɤι�ޤ��뤳�ȡ�

�֤�Х�����ž������ϲ�����ƻ������®�٤���Ȥ����ܤdz�ǧ�ơ�

��ԼԤ��������ɬ�������ߤ���Ȥ�����ΤǤ���

�ޤ��ɥ饤�С������浡�Τʤ�������ƻ���Ǥ��褦�Ȥ�����ԼԤ�ǧ��ư����ߤ���

��Լ�¦���餪���뤳�Ȥˤ�äơ���ž�Ԥ�ˡ����뤳�Ȥδ�Ӥ���������

����ߤޤ����Ȥ����פ������ޤ졢���줬�����֤���뤳�Ȥˤ�äơ�

��������β��������Ԥ����Ȥ�����ΤǤ���

������ٻ��𤬡ֲ�����ƻ�����ǥ�����פ�Ϥ�Τˤ���ͳ������ޤ���

��

�������θ���β�ǯ�֤θ��̻��λ�Կ�167�ͤΤ���

����28%������46�ͤ��������ä�

������ǯJAF���Ԥä�����Τʤ�������ƻ�Ǥμ֤ΰ�����ΨĴ���ˤ���

��������ʿ�� 21.3% �ΤȤ��������θ���13.4% ���ä�

���̻��Τ�������ԼԤ�¿���˸��̰�ȿ������Τ�

��ԼԤˤ�������ƻϩ���Ǥμ������ɥ饤�С��ˤ�

��Լ�ͥ��ռ������夬������ȹͤ����ΤǤ���

������ٻ���ϡ��ޤ���ǯ10��ˡ�

�ץ��ɥ饤�С������ζ��Ϥ�Ĥ��ޤ�����

��̳�ǰ�������ʾ�μ�ư�֤���Ѥ�����ȼԤΤ���

����������ˤ���������϶� ������ž�����Զ��IJ���ȼԤ�

������ƻ�ˤ�����������ݤ˴ؤ�������Ƥ��ä�

����˴�Ť������ϱ�ž�����Ϲ�ư�ΰռ��ο�Ʃ��ޤꡢ

������ƻ�ˤ�������̻��Τ��ɻߤ������ޤ�����

���ä������ȼԤ�������ϤȤʤ��ư����Ϥˤ��

���Τ��ɻߤ������Ȥ����ո�����Ƥ���Ȥ����ޤ���

������ž�������ȼԤˤϲ�����ƻ����'������Ԥ�

�ޥ��ͥåȼ��Υ��ƥå������ξ��Ž�äƤ�餤

���ȼԤ�����Լ�ͥ��ռ���Ű�줷�Ƥ��äƤ��뤽���Ǥ���

����������ǯ1ǯ�֡���Ƹ�����̻��Τ����äƤ��ʤ�

����Ǹ��̰����ռ����⤤���;��ع���ֲ�����ƻ�����ǥ�����ץ�ǥ빻�˻��ꡣ

�Ҥɤ⤿���˼�ʬ�ΰ������뤿��ι�ư���Ƴ���ޤ�����

�������Τϼ����̿���������ư�Τ���Ρ֥����פΤ����� 5����Ǥ���

̿���������ư�Τ���Ρ֥����פΤ������

��������Ρ֥����פ���Ĥ��Ȥ����Ƥ�餦����Τ�Ρ�

����1��������ƻ���Ϥ���ϡ��������ǧ�����ܡ֥����פ�����ޤ��礦

����2��������ƻ���Ϥ���ϡ����ƹ�ޤޤ��礦

����3��������ƻ���Ϥ���ϡ��֤��ߤޤäƤ��줿�Τ���(����)�dz�ǧ���ޤ��礦

����4��������ƻ���Ϥä���ϡ��ߤޤäƤ��줿�֤ˤ���밦�Ȱ����ޤ��礦

����5������礤������פ���밦������ޤ��礦

�Ҥɤ�ˤ���Τ������줿�ɥ饤�С��ϡ�

��ԼԤ��������ɬ�������ߤ���褦�ˤʤ�Ǥ��礦����

����ʻҤɤ⤬��Ĺ���ƥ���ޤ�ž����褦�ˤʤä����ˤϡ�

��ԼԤ������ɬ����ߤ���ɥ饤�С��ˤʤ롣

Ĺ���ܤǸ��̰����ν۴Ĥ����ޤ�뤳�Ȥ��ܻؤ��Ƥ��ޤ���

���;��ع�����Ĺ�����δǷ����ˤ��ȡ�

���֤ηв�ˤĤ�ư����ߤ��Ƥ��줿�ɥ饤�С���

�ܤƤ����Ҥɤ�γ��������Ƥ��Ƥ��뤽����

�ޤ�����ǯ�����������Ʒ��ϡֲ�����ƻ���Ϥ���Ϻ������ǧ�����ϤäƤ��ޤ���

�ޤ��ߤޤäƤ��줿�֤ˤϡ������褦�ˤ��Ƥ��ޤ���

�ͤ�������Τ�����ʤ��褦�˵���Ĥ��Ƥ���Τǡ�

�֤�ž����ͤⵤ��Ĥ��Ʋ������פ��ä��Ƥ���ޤ�����

���������ϰ���Ƥμ���Ȥߤ����Ѥ���ʬ�⤢��Ǥ��礦����

���äȾ����������̤��Ƥ������ȤȻפ��ޤ���

�����ϰ�ǤϤʤ���ã�⡢����ξ����˺�줺�ˡ�

��ư�Ǥ����ޤ����ϰ�θ��̰����˹����Ʋ�������

��324���о�֤⤦������ϩ�ѹ��ػ߶�֡�ϩ��ɸ��

2021/06/18

������� ���츩ģ����ƻϩ��

�֤⤦������ϩ�ѹ��ػ߶�֡פ����Τ餻��ϩ��ɸ����

������褬���Ʊ��ѥ������Ȥ��ޤ�����

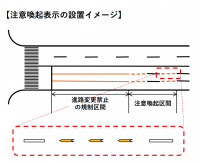

����ϩ��ɽ���ϼ����ѹ��ػ߶�֤�������30m������

�������𱩷��Υڥ���Ȥ�ɽ������Ƥ��ޤ���

���츩�ٻ����� ������ ���̵����� �ⶶ͵�줵��ˤ���

����ϩ��ɽ�����ܹ����줿�Τϣ�������

�طʤˤ��ä��Τϼ����ѹ��˴ؤ�������ʱ�ž�Ǥ���

ľ�ʤ������ɥ饤�С�����ϩ�ѹ��ػ߶�֤����äƤ���

�������ˤ��뤳�Ȥ˵��Ť��ޤ˼������Ѥ���ʤ�

������Τ˷Ҥ��꤫�ͤʤ��������������Ƥ��ޤ�����

�����ǡ����ο�����ϩ��ɸ����Ƴ�����Ƥߤ�ä�

ɽ���˺����ݤ��ä�����ޤ�®�٤�������Ȥ����ո���

���Τ褦�ʸ��̤�����Ȼפ��Ȥ�����̱�ΰո��⤢�뤽����

ƻϩ�����Ԥ�Ϣ�Ȥ��ƻ��Τ��ȿ����¿ȯ�������ꤷ��

����Ϥ�������֤��ʤ��Ƥ��������ȹͤ��Ƥ��ޤ���

����Ԥ�Ƴ�����줿���Ȥ�4��28����

����ɸ���ֿ�ϩ�ѹ��ػߡפ����մ�����¥�������ɸ�������ߤ���

�ٻ�ģ�����ֻؿˤ���ã���ޤ��������塢����������Ƥ����Ǥ��礦��

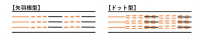

���ʤߤ˴�������ɽ���ϡ��𱩺����פǤ���

�ɥåȷ��פȤ��������פ⤢��ޤ���

�����������λ����̤����ʤ���������ˤ�äƺ��ˤ����Ȥ�����ͳ�ǡ�

�𱩺������濴�ˤʤ�Ȥ������ȤǤ���

�ֿ�ϩ�ѹ��ػ߶�֡פǤϤ������Ǥ�����

��ϩ�ѹ��Ƥ�����֤Ǥ��äƤ�ޤʼ����ѹ��ϥȥ�֥�θ���

����Ĥ��ޤ��礦��

�����ޤ줿¦�Υɥ饤�С����ܿ����褦�Ȥ���

�ޥ֥졼����ޥϥ�ɥ����뤳�Ȥˤʤ�Τ�

�����䤢���걿ž�θ����Ȥʤ뤳�Ȥ��ͤ����ޤ���

�ޤ��ϡ��ޤʼ����ѹ��Ϥ��ʤ����Ȥ���

���ξ�ǡ��ᤤ���衢���뤫�⤷��ʤ��𱩺������ɥåȷ���

�֤⤦������ϩ�ѹ��ػ߶�֡�ɽ���Τ��Ȥ�Ф��Ƥ����Ʋ�������

������������

�����ơ����ζ�֤����մ�����¥����Τǡȼ����ѹ��ϲ�ǽ�ɡ�

�����ѹ���������ޤ��Ф����ܤäƤϤ����ޤ���

��323�������ΥХ����ؤ����ͻ���

2021/06/11

�����ϡ������ΥХ����˼�ư�֤����ͤ�����Ρɤؤ����մ����Ǥ���

����ϥХ���������ޤ����ͤ������̻��Τη���ϡ�

��������������Τۤ�������Ū��¿�����顣

�����Ť��ǡ����Ǥ�����ʿ��26ǯ〜ʿ��28ǯ��

����Ԥǵ����ä����̻��Τ����7�ܤǤ���

����������

�����Ȥϥ⡼�������㡼�ʥꥹ�Ȥ�

�饤�ǥ������ǥߡ�����ι�Ĺ���������Ϻ����Ǥ�����

���������ؤ��֤����ͤ�����Τϡ�

¿���ξ�硢������ƻ������������������ǵ�����ޤ���

��ǯ4������ ����Ԥǡ�

������ƻ���Ϥ�Ҥɤ���Ԥäư���������ä��Х�����

�������ȥ�å������ͤ��饤������˴���ʤ���Τ������ޤ�����

�ȥ�å��Υɥ饤�С�����ԼԤˤϵ����Ĥ�����

�Х����ˤϵ����Ĥ��ʤ��ä��Ⱦڸ����Ƥ��ޤ���

�ޤ������椬�ʤ�������ƻ����ԼԤ������硢

��ξ�ϰ����֤��̳������ޤ���

�ɥ饤�С��Τߤʤ���ϰ����ߤΤ��ä��Ʋ�������

���ξ����ߤ��Ƥ��륪���ȥХ��ϡ�

����ޤΥɥ饤�С�����ǧ�����ˤ����Ȥ���Ƥ��ޤ���

��ͳ�ϥХ����ϼ֤���٤�Ȥ��ʤ꾮�������ȡ�

�ä������������鸫��ȥ�������Ω���ˤ���

������طʤηʿ����Ϥ�����Ǥ��ޤ�������

�ޤ���������������ľ���ʤɤǡ�

�ɥ饤�С�����ԼԤ�ư���ˤϤȤƤ����դ�ʧ���ޤ���

ȿ�Ф���ޤäƤ���Х����ˤϸ���Ȥ����Ȥ�����ޤ���

�����ư���Ƥ����Τ�ǧ�Τ��䤹����

�ߤޤäƤ����Τ�ǧ�����ˤ����Ȥ����ʹ֤��ܤ��������顣

�ɥ饤�С��Τߤʤ���ϡ�

���Τ��Ȥ�Ƭ���Ҷ����֤��Ƥ����ޤ��礦��

����ޤ���ޤäƤ���Х��������ͤ�����Τ�¿���Τ�

�⤦1�ġ������ˤʤä��Ϥ��α�ž�Ķ��αƶ��⤢��褦�Ǥ���

����ϥ����ʥӤ䥹�ޡ��ȥե���λ���

��ž�桢���������Ť�®�٤�����Ƥ����

�⤦������ޤ뤳�Ȥǵ����ˤ�ǥ롼���ȿ�ʤΤ˥����ʥӤƤ��ޤ���

���뤤�ϥ����ʥӤ����ˤ��Ƥ��륹�ޥۤƤ��ޤ���

���Τ�������������դ��Ԥ��Ϥ���

�����ΥХ�������Ȥ����Ȥ�¿���ΤǤϤʤ�����

�������Ϻ����ϻ�Ŧ���ޤ���

���Ǥϥ��ޥۤ�����ΰ�����

�ä���Ū�Ϥʤ��Ƥ⡢̵�ռ��˥��ޥۤ롢����ͤ�¿���Ǥ��礦��

��ž���˥��ޥۤ�ʥӤ����˻ȤäƤ���ȡ�

�դ���ν�������ɬ�װʾ�˥��ޥۤƤ��뤫�⤷��ޤ���

������������Ĥ��ޤ��礦��

�饤�������ʤ�٤����Τ�����ʤ�����ˡ�

�������Ϻ���������ܤϡ��ޤ��������ȥץ��ƥ������

�����졢���Τ����äƤ��ޤä�����

���Τ����褦��������ȤˤĤ��Ƥ������ȡ�

�����ơ��ɥ饤�С����ܤˤĤ��䤹�����Υ���������롢

�Х����ˤ�ȿ���Ĥ�Ĥ��뤳�ȡ�

���ξ�ǡ��Х����˾�äƤ�����⡢

����ޤ����ͤ���ʤ��褦���פ��Ʊ�ž���ޤ��礦��

��ʬ����ޤä����Ȥ˸�³�֤����դ��ݾڤϤʤ��Τ�

��֤�����ϥݥ�ԥ֥졼����Ԥ���

����֥졼����Ȥäƥ֥졼�����פ����Ǥ�����

��®�����ߤ��ޤ��Ȥ����ջ�ɽ�����³�֤ˤ��ޤ���

�ޤ�����ߤ�����Υݥ�����˥Ǥ�����

�����Ͼ����Ǥ����ͤ�����Ψ�餹����

�ʤ�٤����˾���Ȥ뤽���Ǥ���

����ˤ�äơ��⤷��֤��ߤޤ�ʤ��Ƥ⡢

���ͤ������롼���Ƥ�����ǽ������ޤ뤫�顣

�饤���������Ϥʤ�٤�����ޤ����ͤ���ʤ��Ȥ����ռ����ä�

�ɥ饤�С���������֤��Ƥ���Х����ϵ��Ť��ˤ����Ȥ���ǧ�����ä�

��ž���Ʋ�������

��322�� �����ΰ�����ǧ

2021/06/04

����ޤ�ž���������ǧ���ˤ����Τ�����ΰ�����

���Τλ����ʬ�����ꡢ�㳲ʪ�Ǹ��ˤ������Ȥ⤢�ꡢ���դ�ɬ�פǤ���

�����Υơ��ޤϡ֥�������ΰ�����ǧ�ס�

JAF ������������Ȳݡ����̴Ķ���������ͪ������ˤ��ä�Ǥ��ޤ�����

���ڸ��̾ʤϺ��ƻϩ������ξˡ�˴�Ť��ݰ´��ʤɤβ�����Ԥ���

2�ؼ֤ʤɤ������ư�֤��Ф�����ξľ��ξ㳲ʪ���ǧ�Ǥ���

�����䥻���ʤɤ����֤������դ��뤳�Ȥ��̳�դ������ˤǤ���

�����֤ˤĤ��Ƥ�2022ǯ5��ʹߡ�

��³�����֤ˤĤ��Ƥ�2024ǯ5��ʹߤ�Ŭ�ѤȤʤ�ͽ�ꡣ

�֤Τ�������ϱ�ž�ʤ���ϻ�ѤȤʤ��ǧ���뤳�Ȥ�����Ρ�

�Хå������䥻�������뤳�Ȥǻ�Ѥ��Ǥ⸺�餷��

����Ȥ����ɻߤ�����̤���ԤǤ��ޤ���

�������⤦���Ф餯���֤�������ޤ�����

�֥Хå������פ����äƤ���꤭��Ϥ褯����ޤ���

������ˡ���̻�������ʬ�ϥ��� ITARDA��ȯɽ���Ƥ���

2008ǯ����2017ǯ��10 ǯ�֤�ȯ������������ΤΤ���

������Τ�����������÷����ˤ���Ȥ���Ƥ��ޤ���

��ԼԤ��������ޤ����ΤˤĤ��Ƥϡ�

�ä���־�ʤɤ���ԼԤ��������ޤ�륱�����γ�礬���á�

������Τ������֤α�ž���ǯ��Ƥߤ��

�㤤��ž�꤫��٥ƥ��οͤޤǹ���ʬ�ۤ��Ƥ���Τ�

��˥Хå�������ϴ�����ռ�����ɬ�פ�����ޤ���

��־�ˤϤ�ǯ����Ҥɤ⤤��

�Хå��˿ʹԤ��Ƥ�����Ϥ���ۤɥ��ԡ��ɤ��ФƤ��ʤ��ȤϤ���������

�Хå��������ܤΥ���ޤ˾�äƤ���ͤⵤ��Ĥ��Ʋ�������

�Хå������ϱ�ž�ʤ��鸫���ʤ��������ǧ�Ǥ���������������

�Ǥ⡢�������٤Ƥ��Ǥ�櫓�ǤϤ���ޤ���

�ޤ��֤�¦���������ʤɡ��Ǥ�ʤ����⤢��Τǡ�

��־�ʤɤǼ��Ϥ˻ߤޤäƤ���֤αƤ�����ԼԤ��Ф����

�֤Ĥ��äƤ��ޤ����Ȥ�ͤ����ޤ���

�ޤ�������������֤��Ƹ��������ư���Ф����ϡ�

�����μ֡������ƻϩ����ǧ����٤��ݥ���Ȥ�¿���ʤ�ޤ���

�ɤ�������Ȥ�������С����줬���Τ˷Ҥ��꤫�ͤޤ���

������������ɤ���Ӥ��ơȸ����ɤϳ��٤�������

������100�٤��Ȥ����260�١�

�ϰϤ�������ˡ�������������ͳ�Ǹ��ˤ�����ȼ���ޤ���

����ʤ�����������ޤ伫ž�֤�ͤ���Ť��Ƥʤ�����

���ä���ȳΤ����褦�ˤ��ޤ��礦��

���λ��˽��פʤ��Ȥϥ������С���������Ƥ��餹���֤�ư������

�ߥ顼��Хå���˥������ܻ���Ȥ߹�碌�ư�����ǧ���Ƥ���ư�������ȡ�

�¤ʾ��ϼ֤�ߤ�Ƥ����ɹߤ���ܻ�ǰ�����ǧ����ɬ�פ⤢��ޤ���

���Ф��ؤ��㤤�ݡ���ʤɤξ㳲ʪ�ϡ�

�Хå���˥�����ȤäƤ��Ƥ��Ѥˤʤ꤬����

�ä˱�Ф�����Ū�Ϥ����夷�����ˤϡ�

��֤�ߤ�褦�Ȥ����ռ���Ư��������

��������֤���ޤǵ���ˤ᤺�ˤ��ä��������ǧ���Ʋ�������

��ʪ���пͻ��ΤǤϤʤ���ʪ»���Τ��ä��Ȥ��Ƥ⡢

����ˤ��Ƥ��륯��ޤ˽����Ĥ��б���Ȼפ��ޤ���

¿���Υɥ饤�С��ϥХå������ޤ����դǤϤʤ���Ρ�

���Ťˤ����ޤ��礦��