第213回 高速道路に気をつけて

2019/04/26

明日からGW。

連休中に、帰省や行楽でクルマに乗って遠出する方。

いつもより混雑する「高速道路」にも気をつけましょう。

今週は渋滞する「高速道路」についての注意喚起です。

Q) 高速道路での交通事故は、

渋滞していない時と渋滞している時

起こる確率はどちらが高くなるでしょう?

A) 答え・・・「渋滞している時」

Q) 渋滞の高速道路で死傷事故が起こる確率は 渋滞していない時の何倍?

1)10倍 2)20倍 3)30倍

A) 答え・・・3)30倍

NEXCO西日本が「GW期間の高速道路における渋滞予測について」という

ニュースリリースで自社調べとして「30倍以上」と注意を呼びかけています。

では、どんな事故が高速道路で多く起きているのか見てみると。

<平成28年のデータ>

「車線上の停止車に衝突」 46%。

「その他の追突」 27%。

「衝突・接触・車相互・他」19%。

GW期間中の高速道路での運転。

気をつけるべきポイントを4つ、覚えておいてください。

<車間距離を十分にとる>

渋滞に巻き込まれれば先を急ぎたいもの。

前のクルマと車間ギリギリで走るドライバーも少なくありません。

でも、それでどのくらい目的地に早く着くのでしょう?

むしろ、事故を起こせば渋滞はひどくなるばかり。

車間距離を十分とっていれば前車が急ブレーキをかけても

追突する危険性が低くなります。

車間距離を十分にとって運転しましょう。

<走行車線を走る>

急ぎたいドライバーは追越車線を選ぶ傾向があります。

東名高速道路のデータによると、交通量が多い時の追越車線の利用率は、

交通量が少ない時の「2倍以上」。

反対に走行車線の利用率はそのぶん減ります。

渋滞時は追越車線にいても、さほど早くは進めません。

むしろ走行車線の利用率が上がり、ムダな車線変更をしないほうが、

渋滞の緩和にわずかながらでも役立つかもしれません。

<サグを見極める>

高速道路には上り坂と下り坂があります。

「サグ」とは下り坂が上り坂に切り替わる場所のこと。

このサグが渋滞の大きな原因の1つです。

ドライバーは下り坂ではアクセルを緩めてスピードをキープします。

しかし、サグには気が付かず、アクセルを緩めたまま上り坂に入ると、

スピードが自然と落ちて、後続車がブレーキをむことになります。

それが連鎖して、道路が徐々に詰まり、最終的に渋滞となるのです。

上り坂に変わる際は、意識して、少しだけスピードを上げましょう。

<渋滞を意識的に回避する>

渋滞時に運転をしないほうが、事故に遭遇する確率は減ります。

ですから、渋滞予測や交通情報をチェック。

できるだけ渋滞する時間の高速道路利用を避けましょう。

ラジオやカーナビで渋滞情報を確認できますし、

高速道路会社のWebサイトでも情報を発信しています。

渋滞を避ければ、苦痛なドライブからも解放されます。

GWの高速道路上での事故をなるべく減らすには、

「できるだけ渋滞を生じさせない」という姿勢が大切です。

自分だけ急ごう運転をしても大して急ぐことはできません

身勝手な運転は渋滞を悪化させ、事故の確率を高めます

ドライバーのスマートな運転が渋滞回避に繋がり事故の危険を減らします。

すべてのクルマとドライバーは共同体という考えを持ちましょう。

それはGWだけでもなく、高速道路だけでもありません。

第212回 運転に不慣れなドライバーが注意すべき3つのポイント

2019/04/19

ゴールデンウィークが近づいてきました。

10日間の大型連休中にクルマを運転する

握初心者ドライバー、運転に不慣れなドライバーも多いでしょう。

今週はJAF東京支部 事業課 交通環境係 高木 孝さんにお話を伺い

そんな方たちに気をつけてほしい3つの注意点をお伝えしました。

<ポイント1>

基本的な標識の意味をきちんと把握しましょう。

免許取得後、間もない人は学習したばかり。

まだ、覚えているかもしれません。

危険なのは免許をとったのはかなり前。

その後は運転機会が多くないという人。

例えば車両進入禁止の標識。

これは一方通行の出口を表しています。

解らずに進入すれば、それは一歩通行の逆走。

非常に危険性です。

次に指定方向外通行禁止標識。

上のような直進と右折という標識。

これは同時に左折は禁止を意味します。

左折するとそこは一方通行の出口で

一方通行を逆走することになるかもしれません。

そういった危険を遠ざけるために標識の基本的知識は必要です。

<ポイント2>

運転に不慣れな人が注意すべき

2つめのポイントは車間距離をしっかりとること。

GWは交通量が多いもの。

渋滞が発生し、追突事故が起こりやすくなります。

そのために十分に車間距離開けて速度を落とした運転が大切です。

車間距離をしっかりとっていれば

前のクルマとの追突を避けられる可能性が高まります。

ドライバーがブレーキを踏んでから

クルマが停車するまでの距離には3つあります。

?「空走距離」ー ブレーキを踏んでからブレーキが効き始めるまでの距離

?「制動距離」ー ブレーキが効き始めてからクルマが止まるまでの距離

?「停止距離」ー ?の空走距離 + ?の制動距離

例えば時速60キロで走っていた場合。

一般的に「空走距離」17mで「制動距離」20m。

ブレーキを踏んでからクルマが止まるまでの「停止距離」は37m。

時速60キロでも37mも走ってしまいます!

これが時速100キロになると84m!!

車間距離を十分とって

必要以上にスピードを出さないことは必須です。

<ポイント3>

道を間違えたり、迷ったりしても焦らない。パニックにならない。

どうしよう!!」という気持ちにならず、落ち着くこと。

焦りや、動転は事故に繋がります。

慌てないようにするには事前の準備が大切。

知らない土地を走る予定の時には走行ルートを調べ

ある程度、頭に入れておくようにしましょう。

落ち着いた運転に繋がります。

万が一、間違えたり、迷ったりしても

それを楽しむぐらいのゆとりを持ちましょう。

今回は時間の都合上「3つのポイント」に絞りましたが

他にも気をつけて欲しいポイントはたくさんあります。

最後に箇条書きで追記しておきましょう。

☆ 出発前のクルマの点検をしっかりする

☆ レンタカー使用の時は 乗るクルマの機能をしっかり把握する

☆ 睡眠はしっかりとっておく / 長距離ドライブでは休憩も大切

☆ 友だちや家族との旅行でハシャギ過ぎない etc…

GWにクルマで遠出をするみなさん。

事故に遭遇してしまっては楽しい休暇も台無し。

安全で楽しい旅を楽しんで下さい。

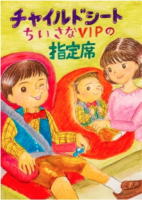

第211回 2019年交通安全ポスターデザイン

2019/04/12

先月、2019年の「交通安全ポスターデザイン」が決まりました。

毎年末に翌年の「交通安全年間スローガン」入賞作が発表されます。

それを受けて、それぞれの大賞作を

ビジュアル化したポスターのデザイン募集がスタート。

年度末にこちらの大賞作が決まります。

2019年の「交通安全年間スローガン」と

「交通安全ポスターコンクール」の最優秀賞にあたる

内閣総理大臣賞をあわせて紹介すると・・・

<一般部門A > 同乗者を含む運転者に呼びかける

チャイルドシート ちいさなVIPの 指定席

東京都 主婦 山口利枝さん

<一般部門B> 歩行者・自転車の利用者に呼びかける

危険だよ スマホに夢中の そこの君

奈良県 フリーイラストレーター 大村泰久さん

<こども部門> 中学生以下が自分たち自身交通安全を呼びかける

とび出さない いったんとまって みぎひだり

愛知県 知立市立知立南中学校1年 髙木栄生さん

これらのデザインは春の交通安全運動期間から

実際にポスターとなって全国に1万7千枚ずつ掲示されます。

今回は一般部門Aで内閣総理大臣賞を受賞した

山口利枝さんに電話でお話を聞きました。

芸術大学を卒業後、デザイン会社に勤め、

出産をきっかけに退職した山口さん。

ポスターデザイン応募のきっかけは

小学3年生だったお嬢さんでした。

集中力をつけさせたいと思い、絵を教えていて、

このコンクールの存在を知ったので応募することに。

考えているうちに自分に火がついてしまったそうで

山口さんが受賞ということになりました(笑)

山口さんは、現在は小4の女の子、小1と3歳の男の子の母親。

チャイルドシートの使用については経験や思うところもあります。

そこで、子どもをもつお父さん・お母さんへのメッセージを聞きました。

子供がチャイルドシートをしたくないと大泣きし、

葛藤を抱えるお父さん、お母さんも中にはいると思います。

でも、泣いてでも絶対にチャイルドシートに乗せる。

それは子どもを守るためであり、親の責任。

チャイルドシートは大事です。

と、話してくださいました。

親子でスローガンを考えたり、ポスターデザインを考えたり、

子どもが交通安全について‘想像’することは、

それ自体が交通安全教育になります。

小さな子どもがいるお父さん、お母さん、

一緒にこうしたコンクールに応募しながら

交通安全教育をしてみてはいかがですか?

第210回 小学生の交通事故の傾向

2019/04/05

この「なるほど!交通安全」。

3月までは木曜日の放送でしたが、

これからは毎週金曜日の7:20からお届けしていきます。

そろそろ学校は始業式を迎える時期。

小学校に進学した、新学年に進級した子供が、街を歩き始めます。

環境が変わってすぐは不慣れなことも多いもの。

そこには、交通事故の危険も潜んでいます。

子供の生活環境が変わるこの時期。

交通事故が多いことはデータに表れています。

平成26年から去年、平成30年までの5年間、

歩行中に交通事故に遭って亡くなった方と

重傷を負った方の合計数を月別で見てみると

<全年齢層>

ワースト? 12月 ワースト? 11月 ワースト? 10月

<小学生>

ワースト? 5月 ワースト? 10月 ワースト? 4月 ワースト? 6月

全年齢層では秋の終わりから冬に多く

小学生は4月から6月が上位を占めます。

それでは小学生のどの学年に交通事故被害者が多いのか?

最近5年間の「歩行中」「自転車乗用中」で亡くなった

さらに重傷を負った合計数を見てみると上位は

小学2年生 1,062人

小学1年生 1,059人

そのあとは3年生 → 4年生 → 5年生 → 6年生と

学年が上がるにつれて、事故に遭う児童数は減っていきます。

次に小学生の歩行中の交通事故が、

どの時間帯に多いのか? 見てみると

いちばん危険なのは夕方。

16時台が最も多く、次いで15時台、17時台。

この3つの時間帯が、突出しています。

そして、少し差があり、4番目に多いのが7時台。

さらに、歩行中の小学生が、

何を目的に行動していたのかを見ると

「下校中」が最も多くて約22%。

「登校中」も10%あり「登下校中」で3割を超えています。

その他に多い「行動目的」は「遊戯」が約21%、「訪問」が約12%。

「登下校中」には事故の潜んでいると、

お父さん、お母さんは、子供にきちんと伝えることが大切。

一緒に通学路やよく利用する道路を歩いてみることをおすすめします。

「どこに危険がありそうか?」親子で話しながら歩けば

子供の脳裏にしっかりと刻まれるでしょう。

そして、遊びに出かける時や友だちの家を訪ねる時には、

ハシャギ過ぎないように声をかけましょう。

一方で、ドライバーの方は、

子供たちの登下校時の運転に細心の注意を払って下さい。

もう1つ、子供に伝えたいのは「法令違反」をしないこと。

「法令違反」では、子供には難しいので「飛び出し」や

横断歩道のない道路部分を渡る「横断違反」

「信号無視」をしないように言いましょう。

というのも過去5年間で歩行中に交通事故で亡くなった、

重傷を負った小学生のうち法令違反をしていなかったのは34%。

反対に言うと7割の子供に法令違反があったということなのです。

「飛び出し」「横断違反」「信号無視」をしなければ、

交通事故に遭ってしまう確率は減ることでしょう。