第458話 自分の羽根を打ち返す

-【今年メモリアルなレジェンド篇】小説家 庄野潤三-

[2024.06.08]

Podcast

今年没後15年を迎える、今も多くのファンに読み継がれる、芥川賞作家がいます。

庄野潤三(しょうの・じゅんぞう)。

庄野は、昭和20年代後半に文壇に登場した小説家たち、『第三の新人』のひとりに名を連ねています。

第一次戦後派、第二次戦後派の作家たちは、自らの戦争体験を糧に、徹底したリアリズムで極限状態の人間を残酷なまでに描きました。

それに対抗するかのように、『第三の新人』たちは、私小説の復活、短編小説の復興を軸に、身の回りで起こる、半径3メートルの出来事に注目しました。

中でも庄野潤三は、同じ『第三の新人』の吉行淳之介や小島信夫と違い、家族の破綻や日常の退屈、ブラックユーモアではなく、日々の暮らしの中の、何気ない優しさや切なさに光を当てたのです。

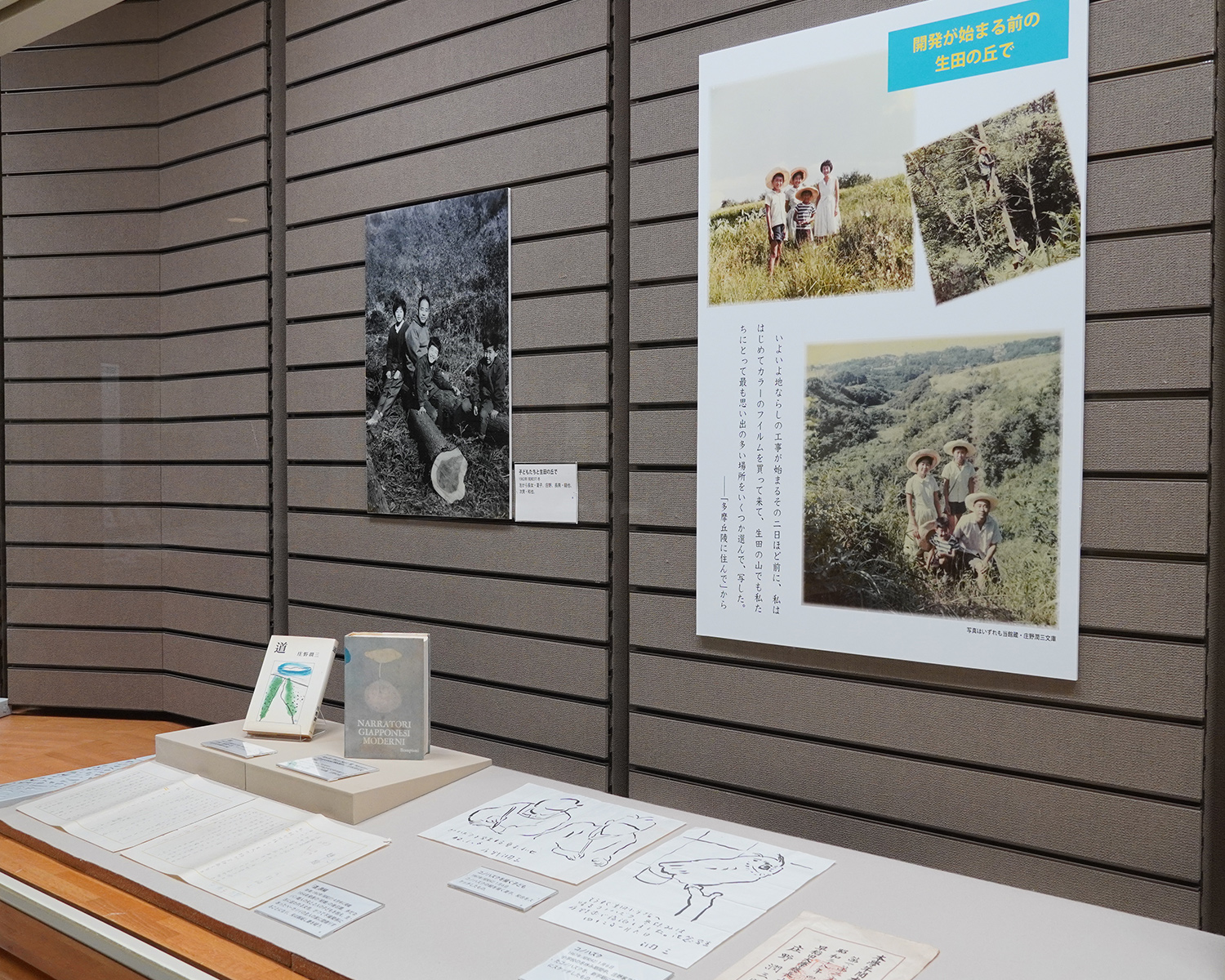

40歳を過ぎた頃、庄野は、神奈川県川崎市の生田、多摩丘陵の丘の上に、平屋の一軒家を建て、家族と移り住み、「山の上の家」と呼ばれたその家で、半世紀近く、家族とのささやかな思い出や、庭に咲いた花や木々の成長を、小説や随筆にしたためました。

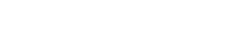

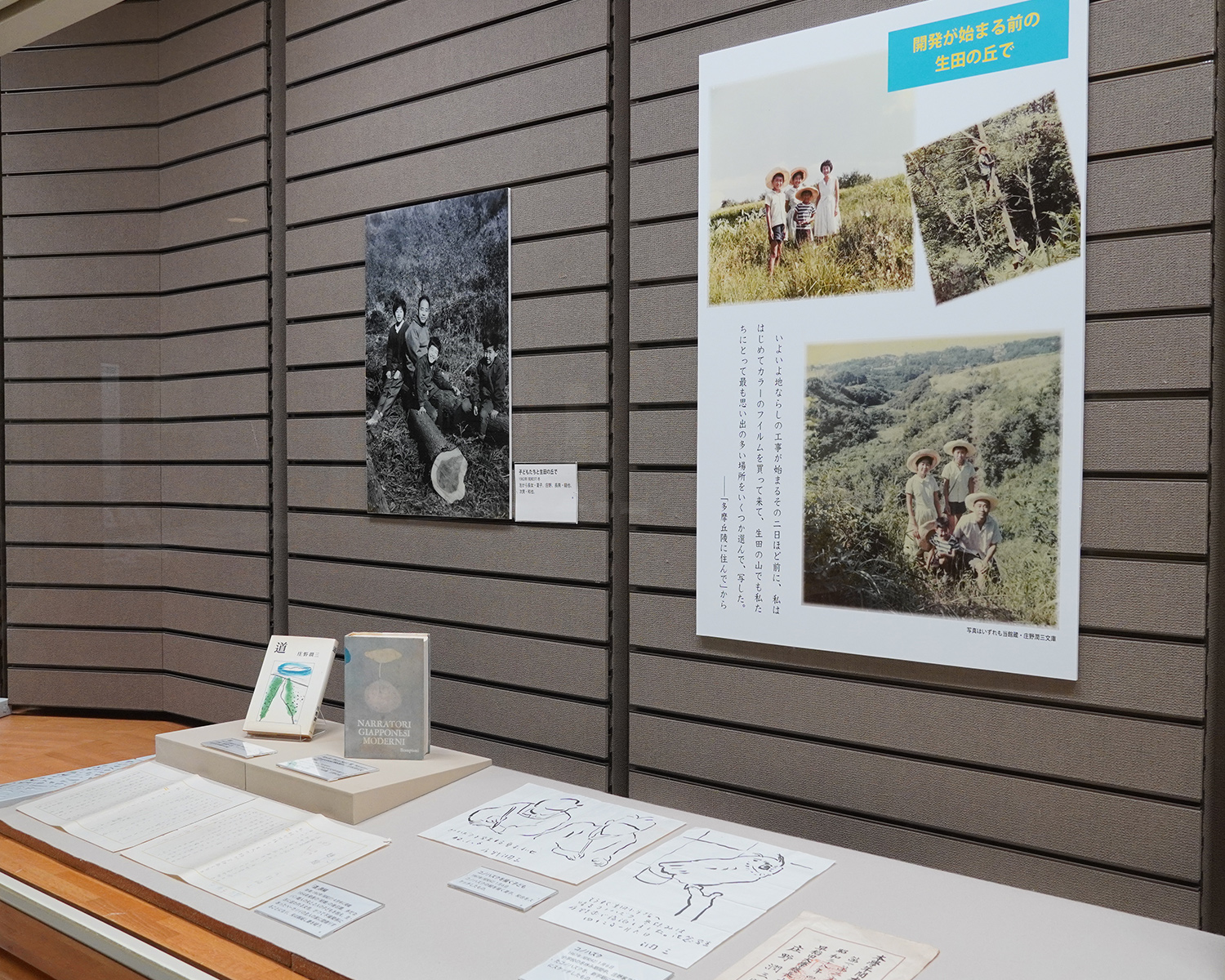

神奈川にゆかりのあるこの作家の記念展が、本日6月8日より8月4日まで、県立神奈川近代文学館で開催されています。

『没後15年 庄野潤三展――生きていることは、やっぱり懐しいことだな!』。

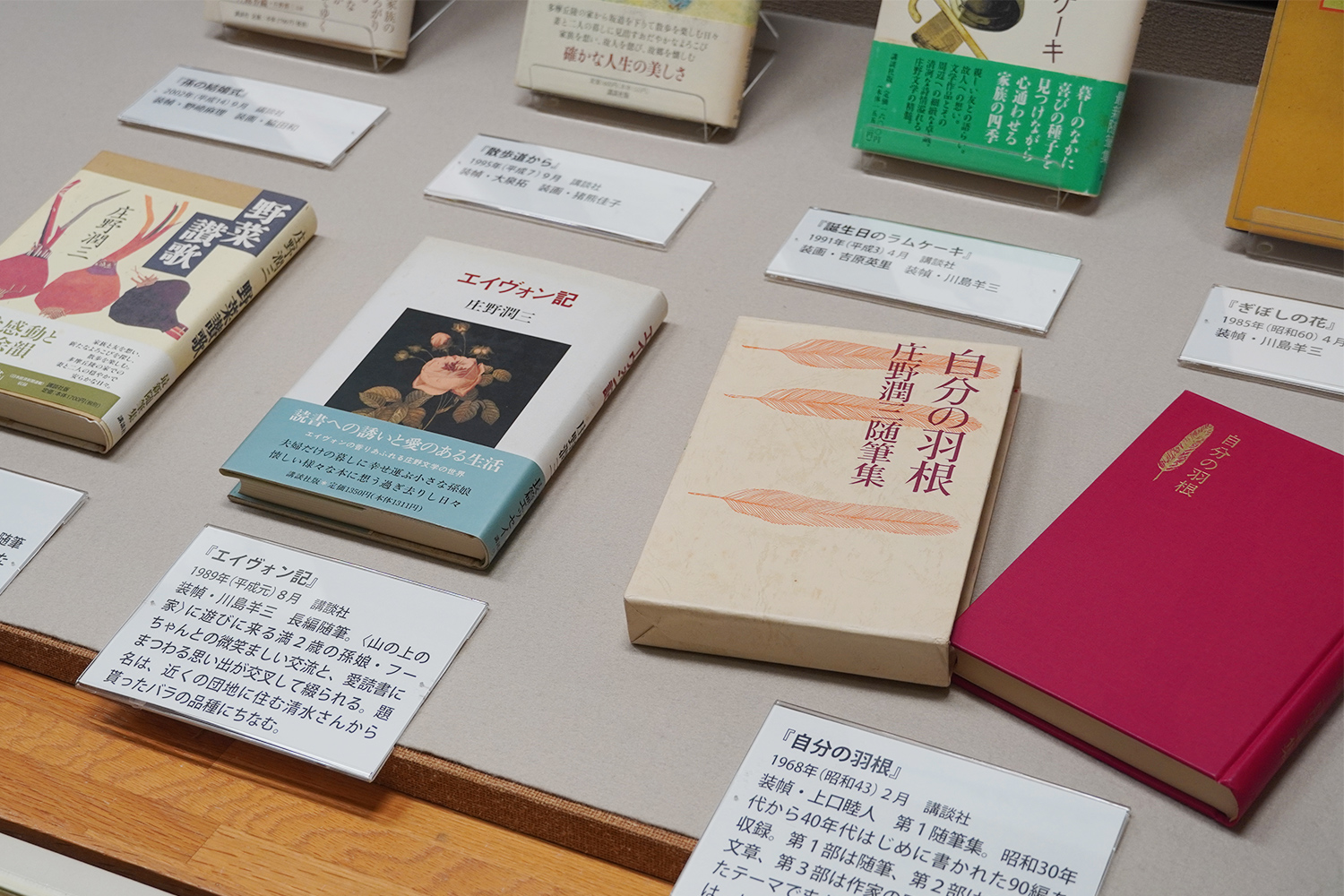

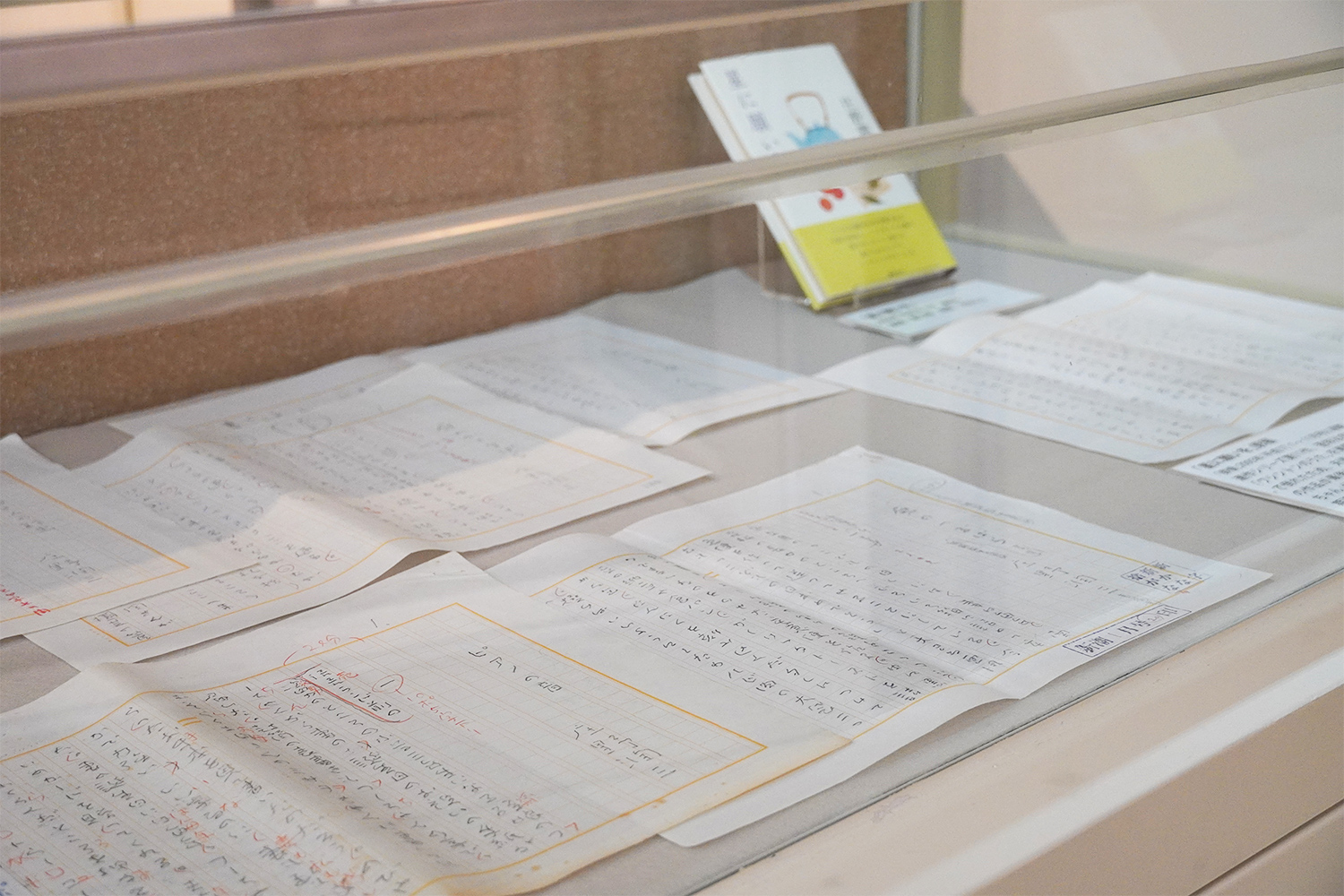

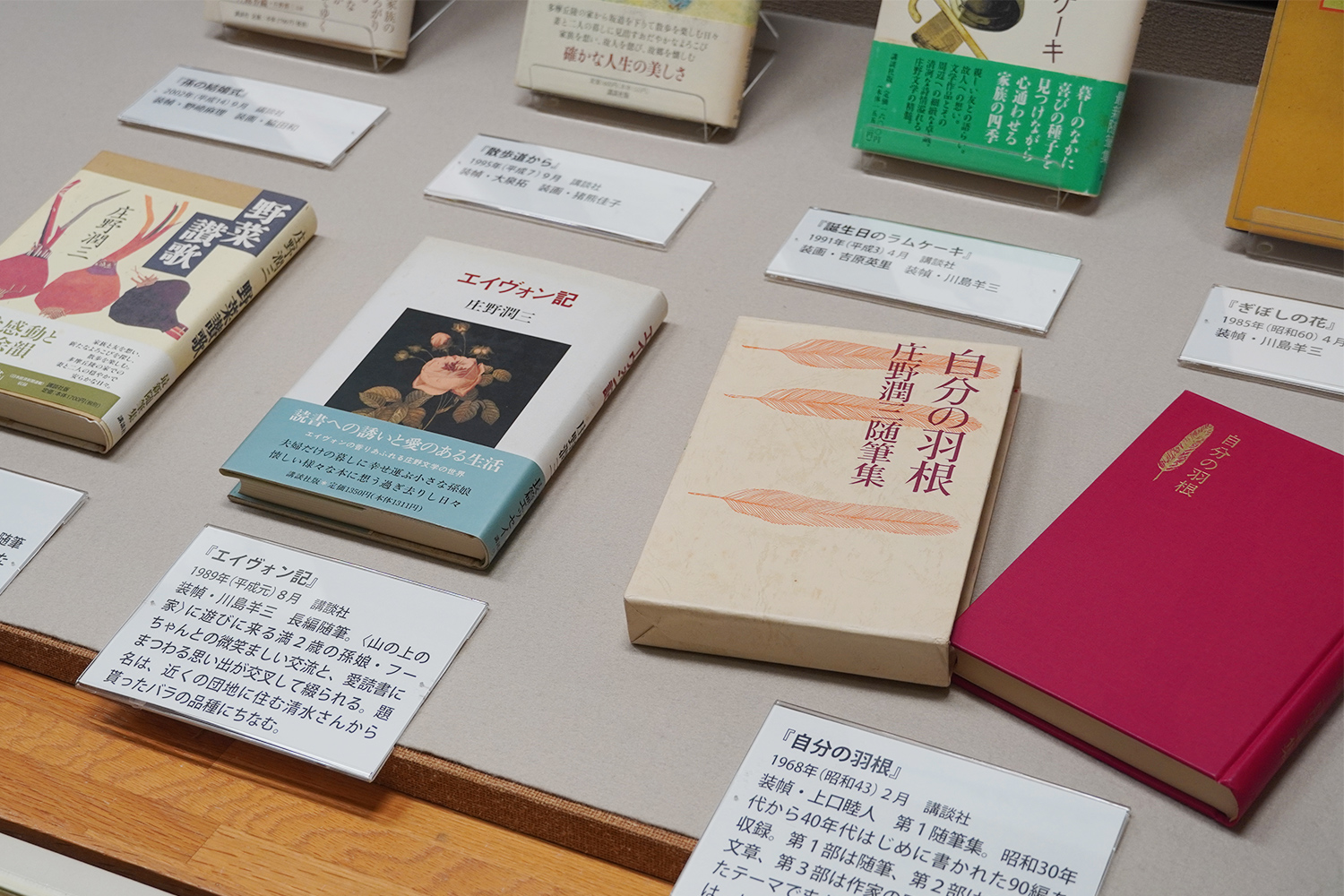

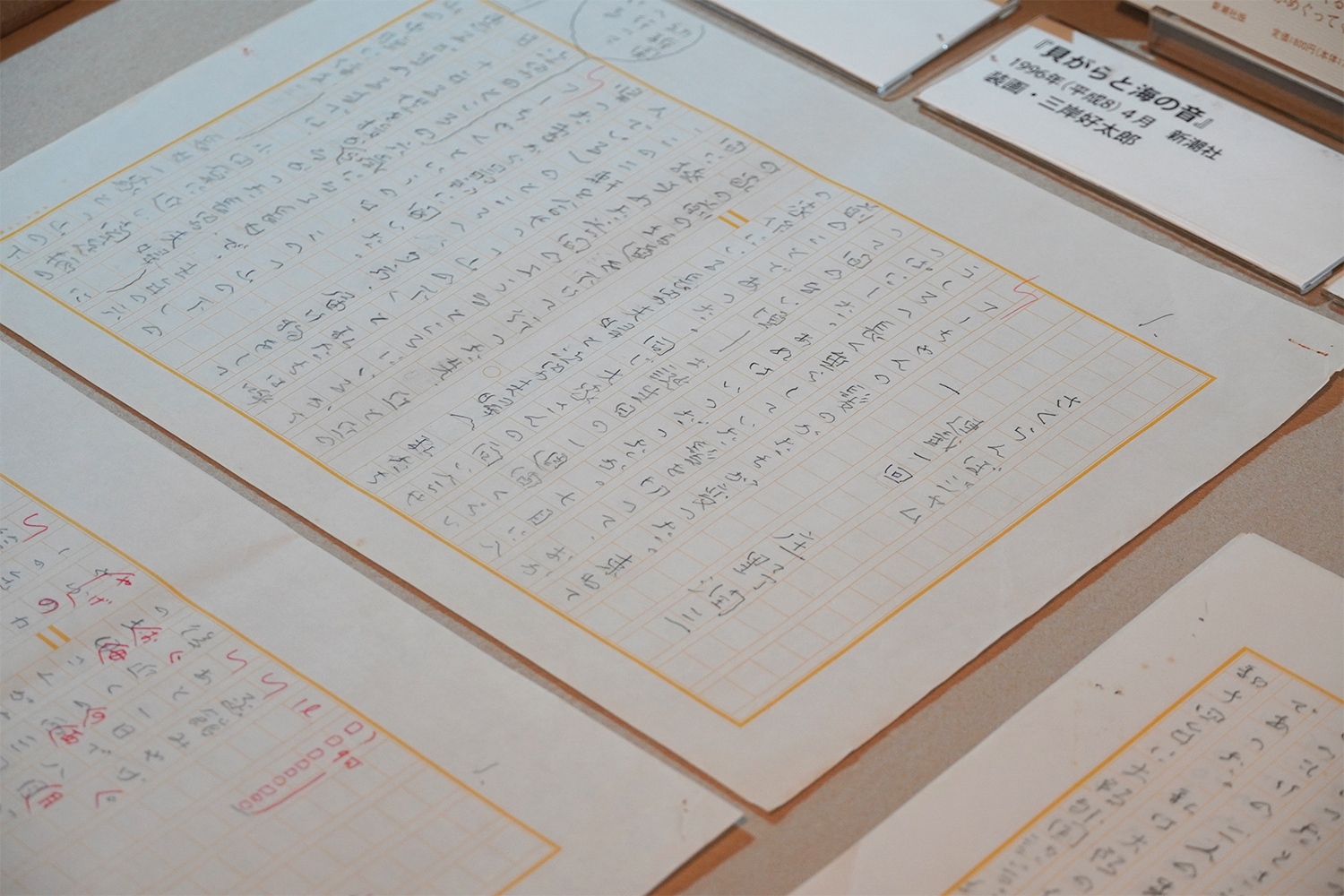

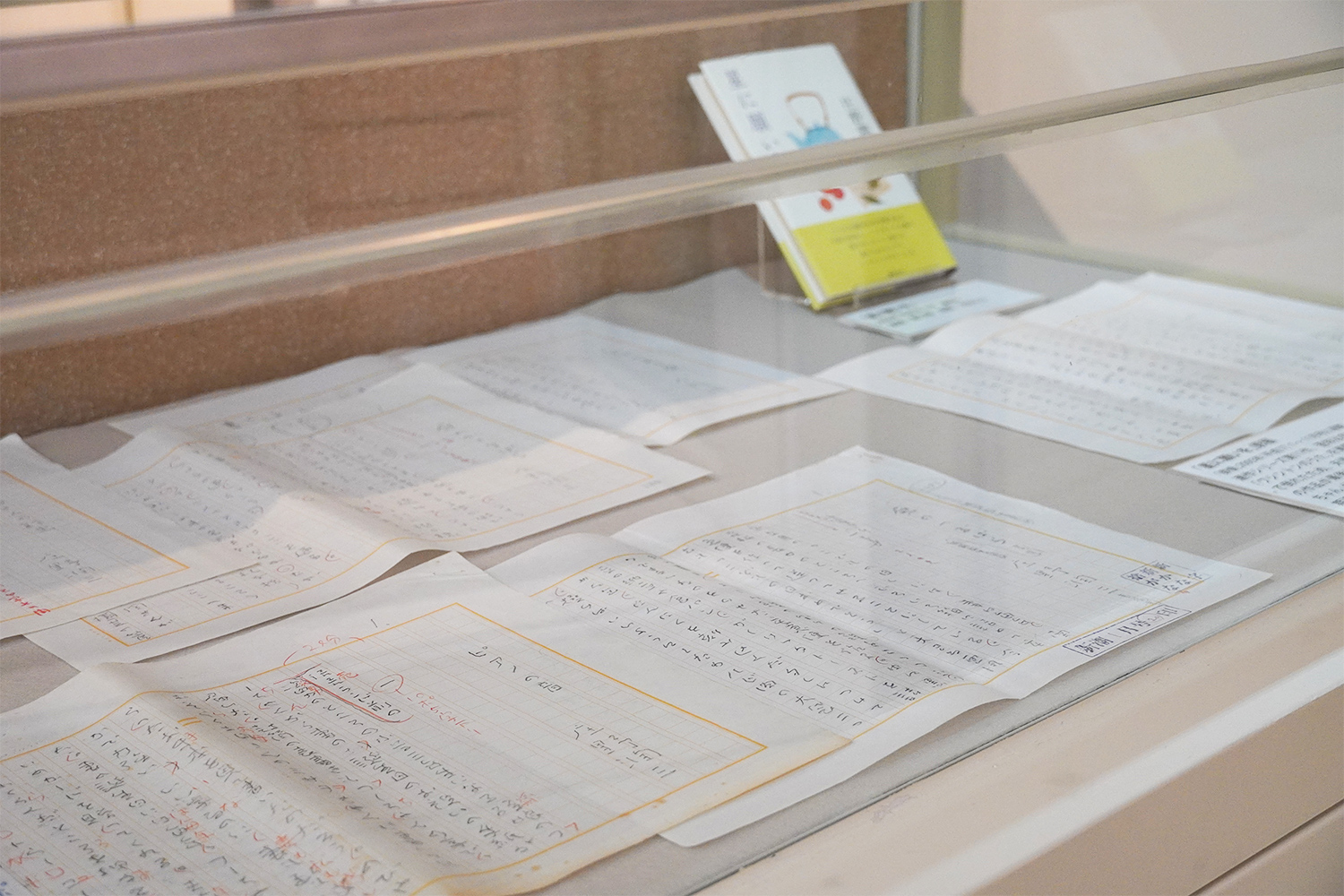

この展覧会は、庄野の88年の生涯の軌跡はもちろん、彼の家族との写真や直筆の原稿やスケッチ、アメリカ留学中のノートなど、数多くの貴重な品々が展示されています。

そこから浮かび上がるのは、彼がストイックなまでにこだわった、「文学は人間記録、ヒューマンドキュメントである」という信念。

人間の根本に潜む「切なさ」と、生きていることの「懐かしさ」が深い感動を持って迫ってきます。

彼には生涯守り続けた、ある流儀がありました。

それは、「自分の羽根を打ち返す」。

混迷を極める今こそ読まれるべき、唯一無二の作家、庄野潤三が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

小説家・庄野潤三は、1921年2月9日、大阪府東成郡の帝塚山で生まれた。

父は教師。帝塚山学院小学部の初代院長になった。

住吉村にできた、帝塚山の住宅地は、大阪の富裕層にとって理想の住環境を具現化したものだった。

父は極めて熱心な教育者だった。

出身地・徳島で教員をしながら、難関とされる、文部省中等教員英語科試験に、26歳で合格。

山口県の萩に赴任したのち、大阪の桃山中学に転任。

その後、設立された帝塚山学院の校長に任命された。

父は教育において、『場所』『土地』を重要視した。

幼少期、どんな場所、環境で学ぶかが、後の人生に多大な影響を及ぼす。

日々、何を見るか、何を感じるかが、人格を作っていく。

そう信じていた。

父は、川で魚をつかまえ、野山をかけまわり、という自然の中で多くを学ぶ体験を大切にしていた。

どこに住むか。

それがいかに重要かを、幼い潤三は父から教わった。

本格的な作家生活をおくるにあたり、多摩丘陵に家を建てたのも、父の教えと無縁ではなかったのかもしれない。

「山の上の家」に住みながら、庄野は、五感にひっかかるものだけをすくいあげ、自分にしか書けない世界を模索した。

帝塚山学院幼稚園、小学部を卒業した庄野潤三は、府立住吉中学校に入学する。

ここで、運命的な出会いが待っていた。

すでに詩人として有名だった国語教師、伊東静雄(いとう・しずお)。

伊東は、背が小さく、いつも黒い服を着ていた。

チョークの箱と出席簿を脇にかかえ、つまらなそうな顔をしている先生。

伊東は生徒たちに言った。

「新しい漢字を書いて覚えるようなことはするな。

じゃあ、どうするか。

じーっと見ていればいい。

その字をじーっと見ていれば、ひとりでに覚えてしまうものだ」

当時、庄野は井伏鱒二や内田百閒を読み、文学の面白さに気づいてはいたが、自分で書く、という思いはなかった。

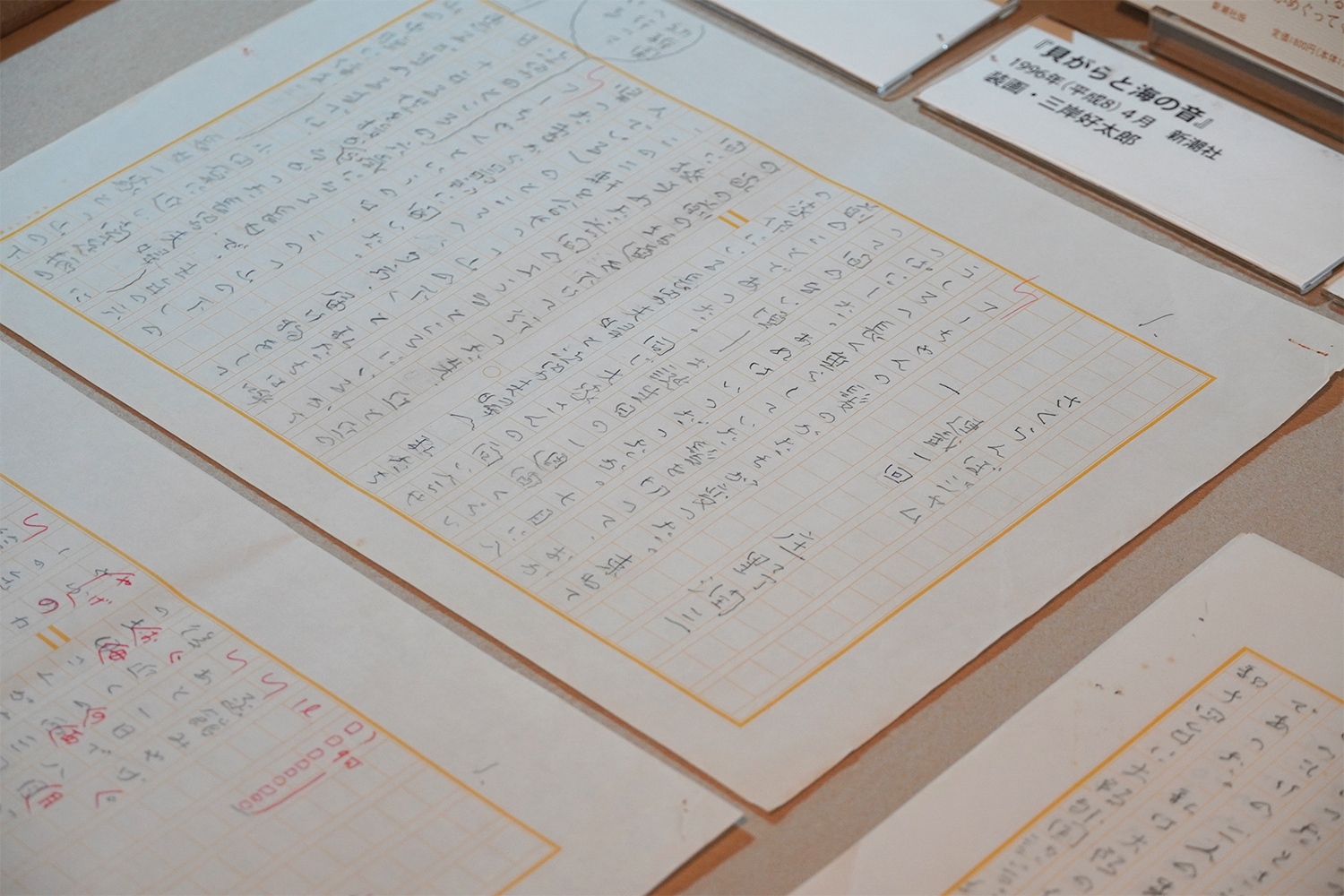

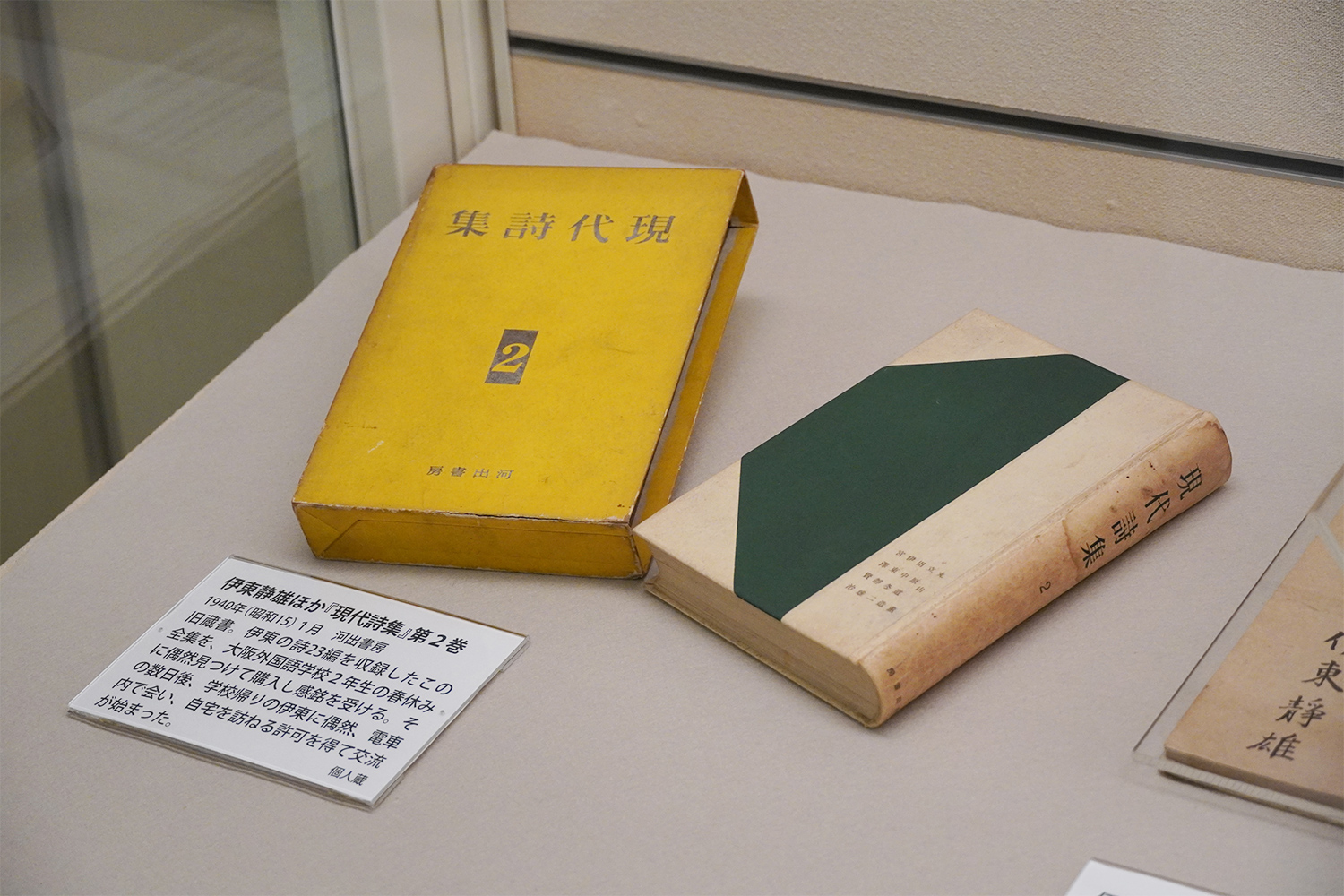

ある日、近所の本屋でたまたま手にした『現代詩集』に伊東の詩を見つける。

驚いた。何か、引き寄せられるような心持ちになる。

いきなり未知の世界に触れるような感覚がいつまでも残った。

庄野は、1年生の2学期の終わりに、腎臓炎にかかり、1年間休学。

伊東先生との接点は二度とないかと思われた。

しかし、その後、学校からの帰りの電車の中で、偶然、伊東に再会する。

庄野は、いきなりこう言った。

「あ、あの、今度、ご自宅にうかがってもよろしいでしょうか」

伊東は、「ああ、どうぞ」と言いながら、自宅までの道順を丁寧に教えてくれた。

こうして長年にわたる、師弟関係が始まった。

恩師・伊東静雄に出会った庄野潤三は、文学の扉を開いてもらう。

伊東が言ったこんなひとことを、庄野は生涯、忘れなかった。

「小説というのは、手のひらで自分からふれさすった人生の断片をずうっと書き綴っていくものなのですね」

「ふれさすった」という言葉の響きが、心に沁みた。

庄野は、決めた。

自分からふれさすったもの以外は、捨て去ろう。

他のひとがどんなものを書こうが、気にしない。

大切なのは、自分が、どこに住み、何を見て、何を感じるか、だけ。

丁寧に、じーっと見ていれば、やがて世界を理解できるようになるかもしれない。

彼は、小学5年生の娘と羽根つきをしているときに、己の文学の原点を見つけた。

彼は、『自分の羽根』という随筆に、こうしたためた。

「娘と私との間を羽根が行きつ戻りつするのを見ていると、最初は木の部分から先に上つて行き、それがいちばん高いところに達するまでに羽根が上、木が下になり、弧をえがいて落ちて来る。

ここで「私」は何とか長く打ちつづけようとして大事なことに気が附く。

それは自分が打返すときに、落ちて来る羽根を最後まで見ることだ。

これがなかなか難しい。

私はこのことを文学について考えてみた。

私は自分の経験したことだけを書きたいと思う。

徹底的にそうしたいと考える。

但し、この経験は直接私がしたことだけを指すのではなくて、人から聞いたことでも、何かで読んだことでも、それが私の生活感情に強くふれ、自分にとつて痛切に感じられることは、私の経験の中に含める。

私は作品を書くのにそれ以外の何物にもよることを欲しない。

つまり私は自分の前に飛んで来る羽根だけを打ち返したい。

私の羽根でないものは、打たない。

しかし、自分の前へ飛んで来た羽根だけは、何とかして羽子板の真中で打ち返したい」

【ON AIR LIST】

◆プールサイド / 南佳孝

◆YOU CAN CLOSE YOUR EYES / James Taylor

◆トロイメライ / 森本恵夫(ハーモニカ)

◆野バラ / 高田漣

【参考文献】

『山の上の物語 庄野潤三の文学』上坪裕介(松柏社)

『別冊太陽 小さな平屋に暮らす』(平凡社)

『自分の羽根』庄野潤三(講談社文芸文庫)

『親子の時間 庄野潤三小説撰集』岡崎武志編(夏葉社)

『ワシントンのうた』庄野潤三(文藝春秋)

『日本語の勘 作家たちの文章作法』中村明(青土社)

★今回の撮影は、「神奈川近代文学館」様にご協力いただきました。ありがとうございました。

神奈川近代文学館では、現在下記の企画展示を開催中です。

「没後15年 庄野潤三展――生きていることは、やっぱり懐しいことだな!」

【会期】

2024年6月8日(土)~8月4日(日)

休館日:月曜日(7月15日は開館)

【開館時間】

午前9時30分~午後5時(入館は4時30分まで)

【会場】

県立神奈川近代文学館第2展示室

【観覧料】

一般500円ほか

アクセスなど、詳しくは公式HPにてご確認ください。

神奈川近代文学館 HP

庄野潤三(しょうの・じゅんぞう)。

庄野は、昭和20年代後半に文壇に登場した小説家たち、『第三の新人』のひとりに名を連ねています。

第一次戦後派、第二次戦後派の作家たちは、自らの戦争体験を糧に、徹底したリアリズムで極限状態の人間を残酷なまでに描きました。

それに対抗するかのように、『第三の新人』たちは、私小説の復活、短編小説の復興を軸に、身の回りで起こる、半径3メートルの出来事に注目しました。

中でも庄野潤三は、同じ『第三の新人』の吉行淳之介や小島信夫と違い、家族の破綻や日常の退屈、ブラックユーモアではなく、日々の暮らしの中の、何気ない優しさや切なさに光を当てたのです。

40歳を過ぎた頃、庄野は、神奈川県川崎市の生田、多摩丘陵の丘の上に、平屋の一軒家を建て、家族と移り住み、「山の上の家」と呼ばれたその家で、半世紀近く、家族とのささやかな思い出や、庭に咲いた花や木々の成長を、小説や随筆にしたためました。

神奈川にゆかりのあるこの作家の記念展が、本日6月8日より8月4日まで、県立神奈川近代文学館で開催されています。

『没後15年 庄野潤三展――生きていることは、やっぱり懐しいことだな!』。

この展覧会は、庄野の88年の生涯の軌跡はもちろん、彼の家族との写真や直筆の原稿やスケッチ、アメリカ留学中のノートなど、数多くの貴重な品々が展示されています。

そこから浮かび上がるのは、彼がストイックなまでにこだわった、「文学は人間記録、ヒューマンドキュメントである」という信念。

人間の根本に潜む「切なさ」と、生きていることの「懐かしさ」が深い感動を持って迫ってきます。

彼には生涯守り続けた、ある流儀がありました。

それは、「自分の羽根を打ち返す」。

混迷を極める今こそ読まれるべき、唯一無二の作家、庄野潤三が人生でつかんだ、明日へのyes!とは?

小説家・庄野潤三は、1921年2月9日、大阪府東成郡の帝塚山で生まれた。

父は教師。帝塚山学院小学部の初代院長になった。

住吉村にできた、帝塚山の住宅地は、大阪の富裕層にとって理想の住環境を具現化したものだった。

父は極めて熱心な教育者だった。

出身地・徳島で教員をしながら、難関とされる、文部省中等教員英語科試験に、26歳で合格。

山口県の萩に赴任したのち、大阪の桃山中学に転任。

その後、設立された帝塚山学院の校長に任命された。

父は教育において、『場所』『土地』を重要視した。

幼少期、どんな場所、環境で学ぶかが、後の人生に多大な影響を及ぼす。

日々、何を見るか、何を感じるかが、人格を作っていく。

そう信じていた。

父は、川で魚をつかまえ、野山をかけまわり、という自然の中で多くを学ぶ体験を大切にしていた。

どこに住むか。

それがいかに重要かを、幼い潤三は父から教わった。

本格的な作家生活をおくるにあたり、多摩丘陵に家を建てたのも、父の教えと無縁ではなかったのかもしれない。

「山の上の家」に住みながら、庄野は、五感にひっかかるものだけをすくいあげ、自分にしか書けない世界を模索した。

帝塚山学院幼稚園、小学部を卒業した庄野潤三は、府立住吉中学校に入学する。

ここで、運命的な出会いが待っていた。

すでに詩人として有名だった国語教師、伊東静雄(いとう・しずお)。

伊東は、背が小さく、いつも黒い服を着ていた。

チョークの箱と出席簿を脇にかかえ、つまらなそうな顔をしている先生。

伊東は生徒たちに言った。

「新しい漢字を書いて覚えるようなことはするな。

じゃあ、どうするか。

じーっと見ていればいい。

その字をじーっと見ていれば、ひとりでに覚えてしまうものだ」

当時、庄野は井伏鱒二や内田百閒を読み、文学の面白さに気づいてはいたが、自分で書く、という思いはなかった。

ある日、近所の本屋でたまたま手にした『現代詩集』に伊東の詩を見つける。

驚いた。何か、引き寄せられるような心持ちになる。

いきなり未知の世界に触れるような感覚がいつまでも残った。

庄野は、1年生の2学期の終わりに、腎臓炎にかかり、1年間休学。

伊東先生との接点は二度とないかと思われた。

しかし、その後、学校からの帰りの電車の中で、偶然、伊東に再会する。

庄野は、いきなりこう言った。

「あ、あの、今度、ご自宅にうかがってもよろしいでしょうか」

伊東は、「ああ、どうぞ」と言いながら、自宅までの道順を丁寧に教えてくれた。

こうして長年にわたる、師弟関係が始まった。

恩師・伊東静雄に出会った庄野潤三は、文学の扉を開いてもらう。

伊東が言ったこんなひとことを、庄野は生涯、忘れなかった。

「小説というのは、手のひらで自分からふれさすった人生の断片をずうっと書き綴っていくものなのですね」

「ふれさすった」という言葉の響きが、心に沁みた。

庄野は、決めた。

自分からふれさすったもの以外は、捨て去ろう。

他のひとがどんなものを書こうが、気にしない。

大切なのは、自分が、どこに住み、何を見て、何を感じるか、だけ。

丁寧に、じーっと見ていれば、やがて世界を理解できるようになるかもしれない。

彼は、小学5年生の娘と羽根つきをしているときに、己の文学の原点を見つけた。

彼は、『自分の羽根』という随筆に、こうしたためた。

「娘と私との間を羽根が行きつ戻りつするのを見ていると、最初は木の部分から先に上つて行き、それがいちばん高いところに達するまでに羽根が上、木が下になり、弧をえがいて落ちて来る。

ここで「私」は何とか長く打ちつづけようとして大事なことに気が附く。

それは自分が打返すときに、落ちて来る羽根を最後まで見ることだ。

これがなかなか難しい。

私はこのことを文学について考えてみた。

私は自分の経験したことだけを書きたいと思う。

徹底的にそうしたいと考える。

但し、この経験は直接私がしたことだけを指すのではなくて、人から聞いたことでも、何かで読んだことでも、それが私の生活感情に強くふれ、自分にとつて痛切に感じられることは、私の経験の中に含める。

私は作品を書くのにそれ以外の何物にもよることを欲しない。

つまり私は自分の前に飛んで来る羽根だけを打ち返したい。

私の羽根でないものは、打たない。

しかし、自分の前へ飛んで来た羽根だけは、何とかして羽子板の真中で打ち返したい」

【ON AIR LIST】

◆プールサイド / 南佳孝

◆YOU CAN CLOSE YOUR EYES / James Taylor

◆トロイメライ / 森本恵夫(ハーモニカ)

◆野バラ / 高田漣

【参考文献】

『山の上の物語 庄野潤三の文学』上坪裕介(松柏社)

『別冊太陽 小さな平屋に暮らす』(平凡社)

『自分の羽根』庄野潤三(講談社文芸文庫)

『親子の時間 庄野潤三小説撰集』岡崎武志編(夏葉社)

『ワシントンのうた』庄野潤三(文藝春秋)

『日本語の勘 作家たちの文章作法』中村明(青土社)

★今回の撮影は、「神奈川近代文学館」様にご協力いただきました。ありがとうございました。

神奈川近代文学館では、現在下記の企画展示を開催中です。

「没後15年 庄野潤三展――生きていることは、やっぱり懐しいことだな!」

【会期】

2024年6月8日(土)~8月4日(日)

休館日:月曜日(7月15日は開館)

【開館時間】

午前9時30分~午後5時(入館は4時30分まで)

【会場】

県立神奈川近代文学館第2展示室

【観覧料】

一般500円ほか

アクセスなど、詳しくは公式HPにてご確認ください。

神奈川近代文学館 HP