毎週日曜日14:55-15:00(FM FUKUOKAのみ10:55-11:00)オンエア!毎回、世の中の”モノ”を取り上げ、そのモノの 歴史からイマ、未来をショートストーリー仕立てでお送りする番組です。身近なモノが少し、へえ~となるお話をお届けします。

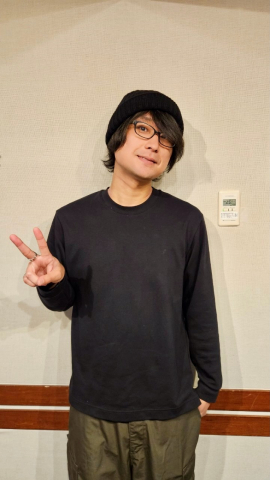

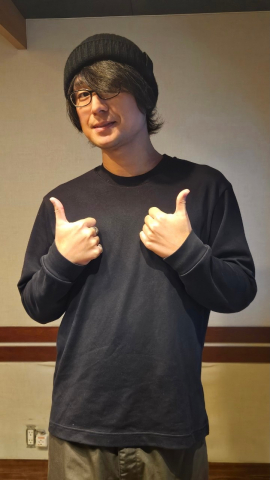

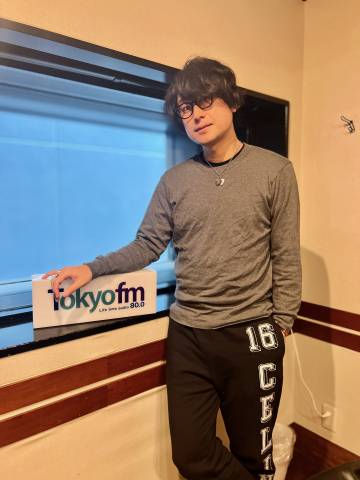

笠間 淳

声優。4月10日生まれ、広島県出身。

主な出演作品は、ナレーション「すくすく子育て」(NHK Eテレ)、劇場アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」(三井寿)、アニメ「ガンダムビルドダイバーズ」(クジョウ・キョウヤ)、アニメ「お前はまだグンマを知らない」(轟二矢)、アニメ「タブー・タトゥー」(カーター)、ゲーム「アイドルマスター SideM」(葛之葉雨彦)など。

>>もっと読む

2025.01.12

2025.01.12

第65回 1月12日「電子レンジ」後編

今でこそ「一家に一台」の電子レンジ。

ただ、どんな家電製品も当初は「そんな …

>>続きを読む

2025.01.05

2025.01.05

第64回 1月5日「電子レンジ」前編

スイッチを入れるだけで冷凍食品を解凍できて、お弁当を温められて、

ちょっと …

>>続きを読む

2024.12.29

2024.12.29

第63回 12月29日「2024年お世話 …

今日のオンエアは『未来に「つなぐ」物語』2024年最後の回。

3ヶ月に1度 …

>>続きを読む

2024.12.22

2024.12.22

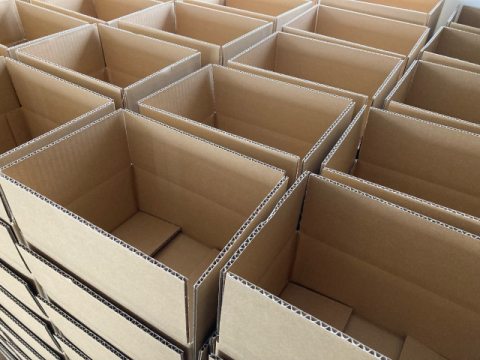

第62回 12月22日「段ボール」後編

断面が階段のように段々の波なので段ボールだと先週お伝えしました。

この波を …

>>続きを読む

2024.12.15

2024.12.15

第61回 12月15日「段ボール」前編

「だん」を片仮名にして「ダンボール」と表記する時もありますが、本来は「段ボ …

>>続きを読む

2024.12.08

2024.12.08

第60回 12月8日「ボールペン」後編

戦後、アメリカから日本に持ち込まれたボールペン。

1947年にはアメリカの …

>>続きを読む

放送時間

- TOKYO FM 14:55‐15:00

- FM大阪 14:55‐15:00

- FM AICHI 14:55‐15:00

- FM FUKUOKA 10:55-11:00