毎週日曜日14:55-15:00(FM FUKUOKAのみ10:55-11:00)オンエア!毎回、世の中の”モノ”を取り上げ、そのモノの 歴史からイマ、未来をショートストーリー仕立てでお送りする番組です。身近なモノが少し、へえ~となるお話をお届けします。

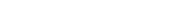

笠間 淳

声優。4月10日生まれ、広島県出身。

主な出演作品は、ナレーション「すくすく子育て」(NHK Eテレ)、劇場アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」(三井寿)、アニメ「ガンダムビルドダイバーズ」(クジョウ・キョウヤ)、アニメ「お前はまだグンマを知らない」(轟二矢)、アニメ「タブー・タトゥー」(カーター)、ゲーム「アイドルマスター SideM」(葛之葉雨彦)など。

>>もっと読む

2025.12.28

2025.12.28

第115回 12月28日「傘」後編

洋傘が日本に入ってきたのは江戸時代の後期。

長崎の出島に唐船が持ち込んだ記録も残っていて、唐傘や南京傘と呼ばれる高価な品。

武家や医師や学者など、一部の人たちだけが使うものでした。

市民に普及するのは、文明開花の空気が広まった時期。

現在の銀座で輸入洋傘を販売していた坂本商店が、

1872年(明治5年)に初めての国産の洋傘を製造しています。

大正時代になると、日本人の衣服の欧米化が進み、

洋傘を使う人が増えると同時にファッションアイテムになりました。

その後の工業技術の進歩とともに日本の洋傘製造は進化・発展、

1965(昭和40)年には、生産量世界一・消費量世界一・輸出量世界一を記録しています。

一方で、日本では独自の傘文化が生まれました。

1958年(昭和33年)に浅草のメーカーが開発したビニール傘です。

当初、傘業界に受け入れられなかったビニール傘は、

東京オリンピックで来日していた外国バイヤーの目に留まり

ニューヨークで発売されて世界に広まっていきました。

その後、国産の洋傘製造は生産地が海外へと移り、一時の勢いは無くなりました。

しかし、良い素材を使い、デザインが素晴らしく、使い勝手や使い心地がいい、

そんな日傘や雨傘を使いたいという人たちから、

日本の傘は和傘・洋傘を問わず、評価されています。

また、新しい機能の登場、新素材の開発、軽量化、デザインの充実と、

傘の進化はとどまるところを知りません。

あなたは今、どんな傘を持っていますか?

日傘、雨傘、お気に入りの1本を持つと、毎日の生活も楽しくなりますよね。

昨今の夏は日差しが強すぎるので、なるべく日傘を差すようにして下さい。

長崎の出島に唐船が持ち込んだ記録も残っていて、唐傘や南京傘と呼ばれる高価な品。

武家や医師や学者など、一部の人たちだけが使うものでした。

市民に普及するのは、文明開花の空気が広まった時期。

現在の銀座で輸入洋傘を販売していた坂本商店が、

1872年(明治5年)に初めての国産の洋傘を製造しています。

大正時代になると、日本人の衣服の欧米化が進み、

洋傘を使う人が増えると同時にファッションアイテムになりました。

その後の工業技術の進歩とともに日本の洋傘製造は進化・発展、

1965(昭和40)年には、生産量世界一・消費量世界一・輸出量世界一を記録しています。

一方で、日本では独自の傘文化が生まれました。

1958年(昭和33年)に浅草のメーカーが開発したビニール傘です。

当初、傘業界に受け入れられなかったビニール傘は、

東京オリンピックで来日していた外国バイヤーの目に留まり

ニューヨークで発売されて世界に広まっていきました。

その後、国産の洋傘製造は生産地が海外へと移り、一時の勢いは無くなりました。

しかし、良い素材を使い、デザインが素晴らしく、使い勝手や使い心地がいい、

そんな日傘や雨傘を使いたいという人たちから、

日本の傘は和傘・洋傘を問わず、評価されています。

また、新しい機能の登場、新素材の開発、軽量化、デザインの充実と、

傘の進化はとどまるところを知りません。

あなたは今、どんな傘を持っていますか?

日傘、雨傘、お気に入りの1本を持つと、毎日の生活も楽しくなりますよね。

昨今の夏は日差しが強すぎるので、なるべく日傘を差すようにして下さい。

>>続きを読む

2025.12.21

2025.12.21

第114回 12月21日「傘」前編

傘の歴史については諸説ありますが、一般に起源とされているのは4000年ほど前。

エジプト、ペルシャ、中国などの古代文明の地で使われ、

壁画などにその様子が残されています。

ただ、それは王族や貴族が、雨ではなく日差しを避けるための日傘で権威の象徴。

今のように閉じたり、開いたりもしなかったようです。

開閉機能のある傘が考案されたのは13世紀のイタリア。

この時もまだ使う目的は日除けで、ヨーロッパの貴婦人に開閉式の日傘が広まりました。

傘が雨具として使われるようになったのは16世紀頃で広く普及するのは18世紀。

きっかけはイギリスの商人・作家・慈善家のジョナス・ハンウェイという人物でした。

ハンウェイさんは、2つの点で傘の革命を起こしています。

1つは、女性が使うものだとされていた傘を男性が差したこと。

もう1つは雨具として傘を使ったこと。

傘を差して歩くハンウェイさんを見て、市民は驚き、時に嘲笑したといいますが、

これをきっかけとして、傘を雨の日に使うことと男性も使うことが広まっていきました。

日本にいつ傘が伝来したのか。これにも諸説がありますが、

奈良時代に完成した日本書紀には儀礼用の傘が登場しています。

庶民が持つようになったのは12世紀頃で、その後の安土桃山時代に

竹の骨組みに和紙を貼り、油を塗った和傘が発展しました。

近代になると長崎の出島経由で洋傘がもたらされ、

明治時代以降、国内でも生産が始まって市民にも普及していきます。

エジプト、ペルシャ、中国などの古代文明の地で使われ、

壁画などにその様子が残されています。

ただ、それは王族や貴族が、雨ではなく日差しを避けるための日傘で権威の象徴。

今のように閉じたり、開いたりもしなかったようです。

開閉機能のある傘が考案されたのは13世紀のイタリア。

この時もまだ使う目的は日除けで、ヨーロッパの貴婦人に開閉式の日傘が広まりました。

傘が雨具として使われるようになったのは16世紀頃で広く普及するのは18世紀。

きっかけはイギリスの商人・作家・慈善家のジョナス・ハンウェイという人物でした。

ハンウェイさんは、2つの点で傘の革命を起こしています。

1つは、女性が使うものだとされていた傘を男性が差したこと。

もう1つは雨具として傘を使ったこと。

傘を差して歩くハンウェイさんを見て、市民は驚き、時に嘲笑したといいますが、

これをきっかけとして、傘を雨の日に使うことと男性も使うことが広まっていきました。

日本にいつ傘が伝来したのか。これにも諸説がありますが、

奈良時代に完成した日本書紀には儀礼用の傘が登場しています。

庶民が持つようになったのは12世紀頃で、その後の安土桃山時代に

竹の骨組みに和紙を貼り、油を塗った和傘が発展しました。

近代になると長崎の出島経由で洋傘がもたらされ、

明治時代以降、国内でも生産が始まって市民にも普及していきます。

>>続きを読む

2025.12.14

2025.12.14

第113回 12月14日「レトルト食品」後編

1950年代の終わりに、アメリカの軍用食として開発されたレトルト食品。

認知度が上がったのは、アポロ計画に宇宙食として採用されたことでした。

ただ、すでに冷蔵庫と冷凍食品が普及していたアメリカでは、

常温保存できるレトルト食品は魅力に乏しく、一般家庭に浸透しませんでした。

ところが、まだ冷蔵庫の普及率が低く、夫婦共働きが増えていた日本では違いました。

1969年(昭和44年)、世界初の家庭用レトルト食品が、全国発売。

商品は・・・ そう!カレーです。

当時、ご馳走だった洋食、その代表格がカレー。

ただ、カレー粉やカレー缶詰は激しい競争が繰り広げられている、

そこで、まだないものをと考えられたのがレトルトカレーだったのです。

その後の1970年代から90年代初めまで、右肩上がりの経済成長を続けた日本。

核家族や一人で食事をとる機会が増えて、レトルト食品の需要は高まりました。

今ではレトルト食品の包装タイプは大きく3つあります。

従来の、食品をそのままパウチ袋に入れて、四方をシールでとめたレトルトパウチ食品。

食品をトレーに入れて包装したレトルト容器食品。

よく、ソーセージの商品に見られるように、

包装材料にピッタリと食品を詰めたレトルトパック食品。

入っている食品もさまざま。

カレー、シチュー、ハンバーグ、焼き肉、焼き魚、ご飯、ラーメン、お好み焼き etc...

ありとあらゆる食事がレトルト商品化されていると言ったら、言い過ぎでしょうか。

美味しさのクオリティも上がり、

私たちの毎日の生活を美味しく彩ってくれているのがレトルト食品。

番組パーソナリティーの笠間さんは、

家飲みの時にレトルト食品のハンバーグをよく食べるそうです。

あなたの好きな一品はなんでしょう?

認知度が上がったのは、アポロ計画に宇宙食として採用されたことでした。

ただ、すでに冷蔵庫と冷凍食品が普及していたアメリカでは、

常温保存できるレトルト食品は魅力に乏しく、一般家庭に浸透しませんでした。

ところが、まだ冷蔵庫の普及率が低く、夫婦共働きが増えていた日本では違いました。

1969年(昭和44年)、世界初の家庭用レトルト食品が、全国発売。

商品は・・・ そう!カレーです。

当時、ご馳走だった洋食、その代表格がカレー。

ただ、カレー粉やカレー缶詰は激しい競争が繰り広げられている、

そこで、まだないものをと考えられたのがレトルトカレーだったのです。

その後の1970年代から90年代初めまで、右肩上がりの経済成長を続けた日本。

核家族や一人で食事をとる機会が増えて、レトルト食品の需要は高まりました。

今ではレトルト食品の包装タイプは大きく3つあります。

従来の、食品をそのままパウチ袋に入れて、四方をシールでとめたレトルトパウチ食品。

食品をトレーに入れて包装したレトルト容器食品。

よく、ソーセージの商品に見られるように、

包装材料にピッタリと食品を詰めたレトルトパック食品。

入っている食品もさまざま。

カレー、シチュー、ハンバーグ、焼き肉、焼き魚、ご飯、ラーメン、お好み焼き etc...

ありとあらゆる食事がレトルト商品化されていると言ったら、言い過ぎでしょうか。

美味しさのクオリティも上がり、

私たちの毎日の生活を美味しく彩ってくれているのがレトルト食品。

番組パーソナリティーの笠間さんは、

家飲みの時にレトルト食品のハンバーグをよく食べるそうです。

あなたの好きな一品はなんでしょう?

>>続きを読む

2025.12.07

2025.12.07

第112回 12月7日「レトルト食品」前編

「レトルト」はオランダ語で、化学実験用の加圧加熱殺菌する釜を指す言葉。

レトルト殺菌に使われる袋をレトルトパウチ、

殺菌された食品をレトルト食品と呼びます。

レトルト食品に辿り着くまでの歴史を振り返ると・・・

手前には缶詰の発明があり、そのきっかけはナポレオン。

「軍隊は胃袋で動く」という言葉を残したナポレオンは、19世紀の初め、

ヨーロッパに配備した兵士に安定した食料供給ができないかと考えていました。

そこで、多額の懸賞金をかけて解決策を募ります。

勝ち取ったのは、食べ物をガラス瓶に入れて密封、加熱殺菌すると、

長期保存できるという方法を1804年に見つけた菓子職人のニコラ・アペールさん。

瓶詰めはフランス軍に採用されて大いに役立ちますが、

ガラスは重く、割れてしまうマイナス面もありました。

その後の1804年に編み出されたのが缶詰。

イギリスの商人 ピーター・デュランドさんが、

より軽量なブリキ缶を考案して、特許を取得。

軽く、運びやすく、壊れない缶詰は、広く普及しました。

しかし、常により良いものを求めるのが、人類。

缶詰も大量になれば重く、缶の処理問題もありました。

そこで発明されたのがレトルト食品。

1950年代のアメリカで、食品の高温高圧加熱処理技術が考案され、

陸軍の研究所が、開発プロジェクトを発足させました。

完成からわずかな期間で、レトルト食品は世界を席巻し、

そこには日本も大きく関わることになりました。

レトルト殺菌に使われる袋をレトルトパウチ、

殺菌された食品をレトルト食品と呼びます。

レトルト食品に辿り着くまでの歴史を振り返ると・・・

手前には缶詰の発明があり、そのきっかけはナポレオン。

「軍隊は胃袋で動く」という言葉を残したナポレオンは、19世紀の初め、

ヨーロッパに配備した兵士に安定した食料供給ができないかと考えていました。

そこで、多額の懸賞金をかけて解決策を募ります。

勝ち取ったのは、食べ物をガラス瓶に入れて密封、加熱殺菌すると、

長期保存できるという方法を1804年に見つけた菓子職人のニコラ・アペールさん。

瓶詰めはフランス軍に採用されて大いに役立ちますが、

ガラスは重く、割れてしまうマイナス面もありました。

その後の1804年に編み出されたのが缶詰。

イギリスの商人 ピーター・デュランドさんが、

より軽量なブリキ缶を考案して、特許を取得。

軽く、運びやすく、壊れない缶詰は、広く普及しました。

しかし、常により良いものを求めるのが、人類。

缶詰も大量になれば重く、缶の処理問題もありました。

そこで発明されたのがレトルト食品。

1950年代のアメリカで、食品の高温高圧加熱処理技術が考案され、

陸軍の研究所が、開発プロジェクトを発足させました。

完成からわずかな期間で、レトルト食品は世界を席巻し、

そこには日本も大きく関わることになりました。

>>続きを読む

2025.11.30

2025.11.30

第111回 11月30日「フリートーク 〜 笠間淳の秋冬の味覚」

今回は3ヶ月に1度の恒例フリートーク。

笠間淳さんに秋冬の美味しい話を聞きました。

広島出身の笠間さんにとって冬の味覚はやはり牡蠣。

生で美味しい、焼いて美味しい、フライも美味しい。

特に冬は味が濃くなって、ちょうど自宅でパスタをつくるために

イタリア料理店のようにアルミフライパンを購入したとのことで

この冬は牡蠣を使ったアーリオ・オーリオを作りたいとのことでした。

ただ、今年は瀬戸内の牡蠣に異変が起きているということで心配です。

そして、冬の味覚の1つ、カニ。

笠間さんとしては毛ガニがいちばん好きだとのこと。

中でもカニ味噌が大好きだとか。

「蒸したカニを一心不乱に食べるのは最高です」と

話しながら思い出したのかうっとりしていました(笑)

「いろいろと物価の高騰も目について食費も大変。

でも、うまくやりくりして、メリハリもつけて、時に美味しいもの食べて

これからの冬乗り切っていきたいと思います」とのこと。

美味しいものを食べて、また楽しい物語を聞かせてくれることでしょう!

笠間淳さんに秋冬の美味しい話を聞きました。

広島出身の笠間さんにとって冬の味覚はやはり牡蠣。

生で美味しい、焼いて美味しい、フライも美味しい。

特に冬は味が濃くなって、ちょうど自宅でパスタをつくるために

イタリア料理店のようにアルミフライパンを購入したとのことで

この冬は牡蠣を使ったアーリオ・オーリオを作りたいとのことでした。

ただ、今年は瀬戸内の牡蠣に異変が起きているということで心配です。

そして、冬の味覚の1つ、カニ。

笠間さんとしては毛ガニがいちばん好きだとのこと。

中でもカニ味噌が大好きだとか。

「蒸したカニを一心不乱に食べるのは最高です」と

話しながら思い出したのかうっとりしていました(笑)

「いろいろと物価の高騰も目について食費も大変。

でも、うまくやりくりして、メリハリもつけて、時に美味しいもの食べて

これからの冬乗り切っていきたいと思います」とのこと。

美味しいものを食べて、また楽しい物語を聞かせてくれることでしょう!

>>続きを読む

2025.11.23

2025.11.23

第110回 11月23日「時計」後編

携帯できる時計を大きく進化させたのは、

振り子時計を発明したオランダの学者 クリスチャン・ホイヘンスでした。

時計を小さくして、持ち運ぶために必要だったのが2つの発明です。

1つは動力になり、傾きや振動に強い「ゼンマイ」。

時計内部に組み込んだ、小さく軽いゼンマイを巻き上げ、

ほどける力を生かすことで時計が動きます。ゼンマイは、15世紀末に既にありました。

もう1つは、ホイヘンス自ら発明した機械式時計の心臓部「テンプ」。

振り子の替わりに一定の時間で往復振動し、時を刻む速さを決定します。

初期の携帯型機械式時計は、ポケットに入れる懐中時計。

その後、1800年頃になると、腕時計が登場します。

腕時計は当初、女性の装飾品でデザイン重視。

正確さが求められるようになったのは、19世紀の終わり頃。

軍隊で使われるようになってからです。

そして、1927年にアメリカで時計に大きな変革を促す出来事がありました。

クオーツ時計の発明です。電池を使い、電圧を加えると

正確に振動する水晶(クオーツ)の特性を活かした時計は、

振り子やテンプ時計の精度を遥かに上まわりました。

クオーツ時計が日本で初めてつくられたのは1937年。

その後、日本の時計メーカーが取り組んだのが、クオーツ時計の小型化でした。

ゼンマイを巻く必要があり、1日に数秒はずれていたのが、それまでの腕時計。

その手間の解消と性能向上を目指したのです。

製造していたクオーツ時計の体積を30万分の1にするという開発の苦難を乗り越え

世界初のクオーツ式腕時計が発売されたのは1969年。

それから腕時計の主流は、ゼンマイ式からクオーツ式へと移りました。

あなたは、どんな時計を使っていますか?

どんな時計だとしても、時間を大切にしましょう。

振り子時計を発明したオランダの学者 クリスチャン・ホイヘンスでした。

時計を小さくして、持ち運ぶために必要だったのが2つの発明です。

1つは動力になり、傾きや振動に強い「ゼンマイ」。

時計内部に組み込んだ、小さく軽いゼンマイを巻き上げ、

ほどける力を生かすことで時計が動きます。ゼンマイは、15世紀末に既にありました。

もう1つは、ホイヘンス自ら発明した機械式時計の心臓部「テンプ」。

振り子の替わりに一定の時間で往復振動し、時を刻む速さを決定します。

初期の携帯型機械式時計は、ポケットに入れる懐中時計。

その後、1800年頃になると、腕時計が登場します。

腕時計は当初、女性の装飾品でデザイン重視。

正確さが求められるようになったのは、19世紀の終わり頃。

軍隊で使われるようになってからです。

そして、1927年にアメリカで時計に大きな変革を促す出来事がありました。

クオーツ時計の発明です。電池を使い、電圧を加えると

正確に振動する水晶(クオーツ)の特性を活かした時計は、

振り子やテンプ時計の精度を遥かに上まわりました。

クオーツ時計が日本で初めてつくられたのは1937年。

その後、日本の時計メーカーが取り組んだのが、クオーツ時計の小型化でした。

ゼンマイを巻く必要があり、1日に数秒はずれていたのが、それまでの腕時計。

その手間の解消と性能向上を目指したのです。

製造していたクオーツ時計の体積を30万分の1にするという開発の苦難を乗り越え

世界初のクオーツ式腕時計が発売されたのは1969年。

それから腕時計の主流は、ゼンマイ式からクオーツ式へと移りました。

あなたは、どんな時計を使っていますか?

どんな時計だとしても、時間を大切にしましょう。

>>続きを読む

放送時間

- TOKYO FM 14:55‐15:00

- FM大阪 14:55‐15:00

- FM AICHI 14:55‐15:00

- FM FUKUOKA 10:55-11:00