- 2014.03.30

²Ęģ „µ„Š„Ė¤ĪĪņ»Ė¤Č„µ„Š„Ė„ģ”¼„¹

ŗ£½µ¤Ļ”¢Ąč½µ¤Ė°ś¤Ā³¤”¢Ęī¹ń”¦²Ęģ¤Īµł»Õ¤µ¤ó”Ö³¤æĶ(¤¦¤ß¤ó¤Į¤å)”פȔ¢æ¹¤ĪĢŚ¤Ī“Ų¤ļ¤ź¤Ė¤Ä¤¤¤Ę¤ŖĘĻ¤±¤·¤Ž¤¹”£

²Ęģ”¦»åĖž¤Ī³¤æĶ¤æ¤Į¤¬”¢¤«¤Ä¤Ęµł¤ņ¤¹¤ė¤æ¤į¤Ė»Č¤Ć¤Ę¤¤¤æ½®”Ö„µ„Š„Ė”×”£

”Ö„µ„Š”פȤĻ”¢²Ęģ¤ĪøĄĶÕ¤Ē„µ„į¤Ī¤³¤Č”¢”ÖĘó”פĻ½®¤Ī¤³¤Č¤Ē¤¹”£

»åĖž¤Ī³¤æĶ¤æ¤Į¤Ļ”¢„µ„į¤ņ¤Ļ¤ø¤įĶĶ”¹¤Ź³¤¤Ī¹¬¤ņ¤Č¤ė¤æ¤į¤Ė”¢²žĪɤņ½Å¤Ķ¤æ”Ö„µ„Š„Ė”פņ¼«ŗߤĖĮą¤ź”¢„Ļ„ļ„¤¤ä„µ„¤„Ń„ó”¢„Õ„£„ź„Ō„󔢄·„󄬄Ż”¼„ė¤Ė¤Ž¤Ē¤¤¤Ć¤Ęµł¤ņ¤·¤Ę¤¤¤æ¤Č¤¤¤¤¤Ž¤¹”£

°ģŹż”¢»åĖž¤ĪĮ„Āē¹©¤æ¤Į¤Ļ”¢Į„Ā¤¤ź¤ĖŬ¤·¤æĮĒŗą”¦µÜŗź¤Īń¬Čīæł(¤Ŗ¤Ó¤¹¤®)¤Č½Š²ń¤¤”¢¤č¤źĄĒ½¤ĪĪɤ¤½®¤ņ”¢³¤æĶ¤æ¤Į¤ĖÄ󶔤¹¤ė¤č¤¦¤Ė¤Ź¤Ć¤æ”ĤȤ¤¤¦¤Ī¤¬Ąč½µ¤Ī¤ŖĻƤĒ¤·¤æ”£

¤·¤«¤·ø½ŗß”¢„µ„Š„Ė¤ņ»Č¤Ć¤æµł¤Ļ¹Ō¤ļ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤»¤ó”£

¤Ź¤¼„µ„Š„Ė¤Ļ»Č¤ļ¤ģ¤Ź¤Æ¤Ź¤Ć¤Ę¤·¤Ž¤Ć¤æ¤Ī¤Ē¤·¤ē¤¦¤«”£

Į°²ó¤Ė°ś¤Ā³¤”¢»åĖž¤Ī³¤æĶŹø²½¤Īøģ¤źÉō”¦¾åø¶ø¬¤µ¤ó¤ŖĻƤņ»Ē¤¤¤Ž¤·¤æ”£

¢”„µ„Š„Ė¤ĪĪņ»Ė

„µ„Š„Ė¤ņ»Č¤Ć¤æµł¤ĻĄļø唢¾¼ĻĀ¤Ī½é¤į¤Æ¤é¤¤¤Ž¤Ē¤Ļ¹Ō¤ļ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤·¤æ”£¤·¤«¤·Ąļø唢ŹĘ·³¤¬¤ä¤Ć¤Ę¤¤Ę”¢ŹĘ·³¤Ī·³ŗī¶Č¤Ī»Å»ö¤¬Ęž¤ė¤č¤¦¤Ė¤Ź¤ė¤Č”¢Å·µ¤¤Ėŗø±¦¤µ¤ģ¤ėµł¤Ī»Å»ö¤Č¤Ļ°ć¤¤”¢°ĀÄź¤·¤æµėĪĮ¤¬½Š¤ė”£¤Ž¤æ³¤¤č¤źĪ¦”Ź¤Ŗ¤«”Ė¤Ī»Å»ö¤Ī¤Ū¤¦¤¬°ĀĮ“¤Č¤¤¤¦¤³¤Č¤Ē”¢¼”Āč¤ĖĒѤģ¤Ę¤¤¤¤Ž¤·¤æ”£¤Ž¤æ”¢»åĖž¤Ļ±óĄõ¤Ē³¤¤Ī¹¬¤¬¤¤¤Ć¤Ń¤¤¤Ē„µ„ó„“¾Ģ¤ā¤¢¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤¬”¢Ėä¤įĪ©¤Ę¤ä”¢ĒĄĢō”¢²ČÄķĒÓæå¤Ė¤č¤Ć¤Ę„µ„ó„“¾Ģ¤¬»ą¤ó¤Ē¤·¤Ž¤¤¤Ž¤·¤æ”£¤¹¤ė¤Čµł¤¬¤Ē¤¤Ź¤¤”£¤½¤·¤Ę¾®¤µ¤Ź„µ„Š„Ė¤Ēµł¤Ļ¤Ē¤¤Ź¤Æ¤Ź¤ź¤Ž¤·¤æ”£¤ŖĒÆ“ó¤ź¤ĖŹ¹¤Æ¤Č”¢ĄĪ¤Ļ„ø„å„“„ó¤ā¤¤¤æ¤Č¤¤¤¤¤Ž¤¹¤¬”¢²ĘģĮ“ĀĪ¤«¤é¼«Į³¤¬¤Ź¤Æ¤Ź¤ź¤Ä¤Ä¤¢¤ź¤Ž¤¹”£¤·¤«¤·ŗĒ¶į”¢·ÄĪÉ“Ö¤¬¹ńÄźøų±ą¤Ė»ŲÄź¤µ¤ģ¤Ž¤·¤æ”£¤³¤ģ¤Ļ¤¤¤¤¤³¤Č¤Ē¤¹¤Ķ”£

¤¤¤Ž”¢„µ„Š„Ė¤ņ”ÖČĮ¤«¤±„µ„Š„Ė„ģ”¼„¹”פȤ¤¤¦·Į¤Ē„¹„Ż”¼„IJ½¤·¤ĘÉü³č¤µ¤»¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£ŗĀ“ÖĢ£¤«¤éĘįĒĘ¹Į¤Ž¤Ē¤Ī„ģ”¼„¹¤Ź¤ó¤Ē¤¹”£15ĒƤŪ¤ÉĮ°¤ĖøŤ¤„µ„Š„Ė¤ņ¼«Ź¬¤æ¤Į¤Ē½¤Į¶¤·”¢ČĮ³Ż¤±¤Ė¤·¤ĘĄø¤ŹÖ¤é¤»¤Ž¤·¤æ”£¤½¤ģ¤ņ„č„Ć„Č„Ž„ó¤¬Įą¤ź¤Ž¤·¤æ”£Čą¤é¤Ļ„č„Ć„ČĶŃøģ¤ņ»Č¤¤¤Ž¤¹¤«¤é”¢¤æ¤Č¤Ø¤ŠŻ„”Ź¤«¤¤”Ė¤Ī¤³¤Č¤ņ„Ŗ”¼„ė¤Č¤¤¤Ć¤æ¤ź”¢„Ń„É„ė¤Č¤¤¤Ć¤æ¤ź¤·¤Ę¤¤¤æ¤Ī¤Ē¤¹¤¬”¢ĖĶ¤Ļ»åĖž¤Ī³¤æĶ¤¬»Č¤Ć¤Ę¤¤¤æøĄĶÕ¤ņ·Ń¾µ¤·”¢Ģį¤½¤¦¤Č¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£ČĮ¤Ī¤³¤Č¤ņ”Ö„Õ”¼”פȤ¤¤¤¤Ž¤¹¤¬”Ö„Õ”¼„«„„µ„Š„Ė „Ļ„é„»”¼Āē²ń”פȤ·¤Ę¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£

„µ„Š„Ė¤ĪÅĮÅż¤ņ¼é¤ė¤æ¤į¤Ė”¢ø½ŗß,ĖčĒÆ„µ„Š„Ė¤ņ»Č¤Ć¤æ„ģ”¼„¹¤¬¹Ō¤ļ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£

ŗ£ĒƤĪ³«ŗŤĻ”¢6·ī21Ęü”¦22Ęü¤Ī2Ęü“Ö”£

¾Ü¤·¤Æ¤Ļ”¢„µ„Š„Ė„ģ”¼„¹¤Ī„µ„¤„Ȥņ¤“Ķ÷¤Æ¤Ą¤µ¤¤”£

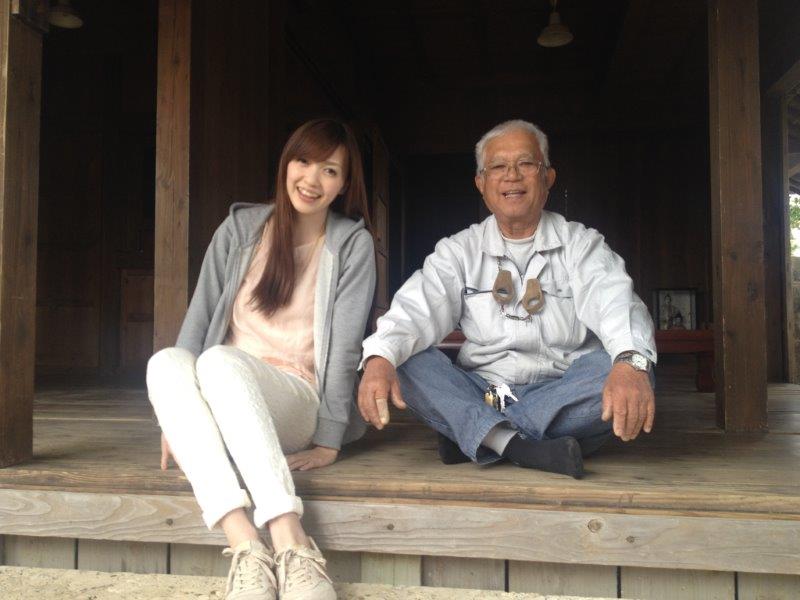

¼Ā¤Ļ”¢¾åø¶¤µ¤ó¤Ī¤ŖÉ椵¤ó¤Ļ”¢øµ”¹³¤æĶ”£„µ„į¤ĖĀ¤ņ¤«¤Ž¤ģ¤æ¤³¤Č¤Ē³¤æĶ¤ņ°śĀą¤·¤Ę”¢Į„Āē¹©¤Ė¤Ź¤Ć¤æŹż¤Ē¤¹”£Ąļøå¤Ė„¢„į„ź„«·³¤«¤éĒŪµė¤µ¤ģ¤æĢŚŗą¤ņ»Č¤Ć¤Ę”¢”ÖĘīĶĪ„Ļ„®”פȤ¤¤¦æ·¤·¤¤„愤„פĪ„µ„Š„Ė¤ņČÆĢĄ¤·¤æŹż¤Č¤·¤ĘĶĢ¾¤Ź¤ó¤Ą¤½¤¦¤Ē¤¹”£¤½¤·¤Ęŗ£”¢¤ŖÉ椵¤ó¤ĪĮ„Āē¹©¤Č¤·¤Ę¤Ī»Å»ö¤ņ¤¹¤°¤½¤Š¤Ēø«¤Ę¤¤æ¾åø¶¤µ¤ó¤Ļ”¢NPOĖ”æĶ”Ö„Ļ„Ž„¹”¼„”פĪĶż»öŤȤ·¤Ę”¢„µ„Š„Ė¤Ź¤É”¢»åĖž¤Ī³¤æĶŹø²½¤ņÅø¼Ø¤¹¤ė»ÜĄß¤ņ±æ±Ä¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£»åĖž»Ō¤Ė¤¢¤ė„Ļ„Ž„¹”¼„¤Ī»ÜĄß¤Ė¤Ļ¹©Ė¼¤ā¤¢¤Ć¤Ę”¢¤½¤³¤Ē¤Ļ„µ„Š„Ėŗī¤ź¤¬ŗ£¤ā¹Ō¤ļ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£¤æ¤Ą”¢„µ„Š„Ė¤ņŗī¤ė¤³¤Č¤Ī¤Ē¤¤ėĮ„Āē¹©¤µ¤ó¤Ļ”¢ø½ŗߤĒ¤Ļæō¾Æ¤Ź¤¤¤Č¤¤¤¤¤Ž¤¹”£

¢”„µ„Š„Ė¤ĪŹø²½¤ņ·Ń¾µ¤¹¤ė¤æ¤į¤Ė

»åĖž¤Ė¤ĻĀē¾ėĄ¶¤µ¤ó¤Č¹āĪɤµ¤ó¤Ī2æĶ¤·¤«»Ä¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤»¤ó”£²ĘģĮ“ĀĪ¤Ē„µ„Š„Ė¤¬ŗī¤ģ¤ė¤Ī¤Ļ”¢µÜøŽŠæȤĪæ·¾ė¤µ¤ó¤¬Č¬½Å»³¤Ė”¢°Ė¹¾Åē¤Ė»åĖž½ŠæȤĪæĶ¤¬¤¤¤ė¤Ą¤±¤Ē¤¹”£¤Ē¤¹¤¬”¢øå¼Ō£²æĶ¤Ļ80ŗŠ¤ņĶ¤Ø¤Ę¤¤¤ė¤Ī¤Ē”¢¤¤¤Ä¤Ž¤Ē¤āŗī¤ģ¤ė¤ļ¤±¤Ē¤Ļ¤¢¤ź¤Ž¤»¤ó”£ĆķŹø¤¬¤¢¤ģ¤Šŗī¤ģ¤ė¤Ē¤·¤ē¤¦¤¬”¢¤¤¤Ž¤Ļ¤½¤ó¤ŹĆķŹø¤Ļ¤Ź¤«¤Ź¤«¤¢¤ź¤Ž¤»¤ó”£Āē¾ėĄ¶¤µ¤ó¤Č¹āĪɤµ¤ó2æĶ¤¬¤Ē¤¤Ź¤¤¤Č½Ŗ¤ļ¤ź¤Ė¤Ź¤Ć¤Ę¤·¤Ž¤¤¤Ž¤¹”£

¤½¤³¤Ē”¢øå·Ń¼Ō¤ņ°éĄ®¤¹¤ė¤æ¤į¤Ė„µ„Š„Ė¤ņ„¹„Ż”¼„IJ½¤·¤Ž¤·¤æ”£Āē¤¤¤¤ā¤Ī¤Ļ¤Ŗ¶ā¤ā¤«¤«¤ė¤Ī¤Ēŗī¤ģ¤Ž¤»¤ó¤«¤é”¢2æĶ¤Æ¤é¤¤¤Ē¾č¤ģ¤ė¤č¤¦¤Ź¤ā¤Ī¤ņŗī¤ķ¤¦¤Č¤¤¤¦·×²č¤ņ¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£„«„Ģ”¼¤Ī¤č¤¦¤Ė2æĶ¤ĒĶ·¤Ł¤ė¤č¤¦¤Ė¤·¤æ¤¤¤ó¤Ē¤¹”£Āē¾ė¤µ¤ó¹āĪɤµ¤ó¤Ē°ģ¤Ä¤ŗ¤Äŗī¤ķ¤¦¤Č¤¤¤¦·×²č¤Ē¤¹”£¤É¤¦¤Ė¤«¤·¤Ę½®¤ĪĆķŹø¤¬¤Æ¤ė¤č¤¦¤Ė¤Č¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£

¤³¤Į¤é¤¬”¢¾åø¶¤µ¤ó¤Ī¤ŖĻƤĖ¤¢¤Ć¤æĘóæĶ¾č¤ź¤Ī„µ„Š„Ė”£¾®¤µ¤¤„«„Ģ”¼¤ĖČĮ¤¬ÉÕ¤¤¤Ę¤¤¤ė“¶¤ø¤Ē¤¹”£·ė¹½¾č¤ź¤³¤Ź¤¹¤Ī¤āĀēŹŃ¤½¤¦¤Ź¤ó¤Ē¤¹¤¬”¢³¤¤Ė½Š¤ĘÉ÷¤ņ¼õ¤±¤ĘĮö¤Ć¤Ę¤¤¤ėĶĶ»Ņ¤ĻĖÜÅö¤Ėµ¤»ż¤Į¤č¤µ¤½¤¦¤Ē¤·¤æ”£¾åø¶¤µ¤ó¤¬¤Ŗ¤Ć¤·¤ć¤Ć¤Ę¤¤¤æ¤č¤¦¤Ė”¢¤¤¤Ž”¢„µ„Š„Ė¤ņŗī¤ė¤³¤Č¤Ī¤Ē¤¤ėĮ„Āē¹©¤µ¤ó¤ĻĖÜÅö¤ĖøĀ¤é¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹¤¬”¢„¹„Ż”¼„IJ½¤Ė¤č¤Ć¤Ę„µ„Š„Ė¤ĪŹø²½¤¬·Ń¾µ¤µ¤ģ¤ė¤Č¤¤¤¤¤Ē¤¹¤Ķ”£

¼Ā¤Ļŗ£²ó¤Ī¼čŗą¤Ē¤Ļ”¢¤½¤Īµ®½Å¤Źµ»½Ń¤ņ¼õ¤±·Ń¤°Į„Āē¹©¤µ¤ó¤Ī¤Ŗ¤Ņ¤Č¤ź”¢Āē¾ėĄ¶¤µ¤ó¤Ė¤ā¤ŖĻƤņ»Ē¤¦¤³¤Č¤¬¤Ē¤¤æ¤ó¤Ē¤¹”Ŗ¤½¤Ī¤ŖĻƤĻ”¢¤Ž¤æĶč½µ¤ŖĘĻ¤±¤·¤Ž¤¹”£

¾åø¶¤µ¤ó¤Ī¤ŖĻƤĻ„Ż„Ć„É„„ć„¹„ȤĒ¤ā¾Ü¤·¤Æ¤ŖĘĻ¤±¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£

¤³¤Į¤é¤ā¤¼¤Ņ¤ŖŹ¹¤¤Æ¤Ą¤µ¤¤”Ŗ

”Śŗ£½µ¤ĪČÖĮČĘā¤Ē¤Ī„Ŗ„ó„Ø„¢¶Ź”Ū

”¦¼ł³¤¤Ī»å / Cocco

”¦„¤„é„脤·īĢėÉĶ / ĀēÅēŹŻ¹ī

²Ęģ”¦»åĖž¤Ī³¤æĶ¤æ¤Į¤¬”¢¤«¤Ä¤Ęµł¤ņ¤¹¤ė¤æ¤į¤Ė»Č¤Ć¤Ę¤¤¤æ½®”Ö„µ„Š„Ė”×”£

”Ö„µ„Š”פȤĻ”¢²Ęģ¤ĪøĄĶÕ¤Ē„µ„į¤Ī¤³¤Č”¢”ÖĘó”פĻ½®¤Ī¤³¤Č¤Ē¤¹”£

»åĖž¤Ī³¤æĶ¤æ¤Į¤Ļ”¢„µ„į¤ņ¤Ļ¤ø¤įĶĶ”¹¤Ź³¤¤Ī¹¬¤ņ¤Č¤ė¤æ¤į¤Ė”¢²žĪɤņ½Å¤Ķ¤æ”Ö„µ„Š„Ė”פņ¼«ŗߤĖĮą¤ź”¢„Ļ„ļ„¤¤ä„µ„¤„Ń„ó”¢„Õ„£„ź„Ō„󔢄·„󄬄Ż”¼„ė¤Ė¤Ž¤Ē¤¤¤Ć¤Ęµł¤ņ¤·¤Ę¤¤¤æ¤Č¤¤¤¤¤Ž¤¹”£

°ģŹż”¢»åĖž¤ĪĮ„Āē¹©¤æ¤Į¤Ļ”¢Į„Ā¤¤ź¤ĖŬ¤·¤æĮĒŗą”¦µÜŗź¤Īń¬Čīæł(¤Ŗ¤Ó¤¹¤®)¤Č½Š²ń¤¤”¢¤č¤źĄĒ½¤ĪĪɤ¤½®¤ņ”¢³¤æĶ¤æ¤Į¤ĖÄ󶔤¹¤ė¤č¤¦¤Ė¤Ź¤Ć¤æ”ĤȤ¤¤¦¤Ī¤¬Ąč½µ¤Ī¤ŖĻƤĒ¤·¤æ”£

¤·¤«¤·ø½ŗß”¢„µ„Š„Ė¤ņ»Č¤Ć¤æµł¤Ļ¹Ō¤ļ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤»¤ó”£

¤Ź¤¼„µ„Š„Ė¤Ļ»Č¤ļ¤ģ¤Ź¤Æ¤Ź¤Ć¤Ę¤·¤Ž¤Ć¤æ¤Ī¤Ē¤·¤ē¤¦¤«”£

Į°²ó¤Ė°ś¤Ā³¤”¢»åĖž¤Ī³¤æĶŹø²½¤Īøģ¤źÉō”¦¾åø¶ø¬¤µ¤ó¤ŖĻƤņ»Ē¤¤¤Ž¤·¤æ”£

¢”„µ„Š„Ė¤ĪĪņ»Ė

„µ„Š„Ė¤ņ»Č¤Ć¤æµł¤ĻĄļø唢¾¼ĻĀ¤Ī½é¤į¤Æ¤é¤¤¤Ž¤Ē¤Ļ¹Ō¤ļ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤·¤æ”£¤·¤«¤·Ąļø唢ŹĘ·³¤¬¤ä¤Ć¤Ę¤¤Ę”¢ŹĘ·³¤Ī·³ŗī¶Č¤Ī»Å»ö¤¬Ęž¤ė¤č¤¦¤Ė¤Ź¤ė¤Č”¢Å·µ¤¤Ėŗø±¦¤µ¤ģ¤ėµł¤Ī»Å»ö¤Č¤Ļ°ć¤¤”¢°ĀÄź¤·¤æµėĪĮ¤¬½Š¤ė”£¤Ž¤æ³¤¤č¤źĪ¦”Ź¤Ŗ¤«”Ė¤Ī»Å»ö¤Ī¤Ū¤¦¤¬°ĀĮ“¤Č¤¤¤¦¤³¤Č¤Ē”¢¼”Āč¤ĖĒѤģ¤Ę¤¤¤¤Ž¤·¤æ”£¤Ž¤æ”¢»åĖž¤Ļ±óĄõ¤Ē³¤¤Ī¹¬¤¬¤¤¤Ć¤Ń¤¤¤Ē„µ„ó„“¾Ģ¤ā¤¢¤Ć¤æ¤ó¤Ē¤¹¤¬”¢Ėä¤įĪ©¤Ę¤ä”¢ĒĄĢō”¢²ČÄķĒÓæå¤Ė¤č¤Ć¤Ę„µ„ó„“¾Ģ¤¬»ą¤ó¤Ē¤·¤Ž¤¤¤Ž¤·¤æ”£¤¹¤ė¤Čµł¤¬¤Ē¤¤Ź¤¤”£¤½¤·¤Ę¾®¤µ¤Ź„µ„Š„Ė¤Ēµł¤Ļ¤Ē¤¤Ź¤Æ¤Ź¤ź¤Ž¤·¤æ”£¤ŖĒÆ“ó¤ź¤ĖŹ¹¤Æ¤Č”¢ĄĪ¤Ļ„ø„å„“„ó¤ā¤¤¤æ¤Č¤¤¤¤¤Ž¤¹¤¬”¢²ĘģĮ“ĀĪ¤«¤é¼«Į³¤¬¤Ź¤Æ¤Ź¤ź¤Ä¤Ä¤¢¤ź¤Ž¤¹”£¤·¤«¤·ŗĒ¶į”¢·ÄĪÉ“Ö¤¬¹ńÄźøų±ą¤Ė»ŲÄź¤µ¤ģ¤Ž¤·¤æ”£¤³¤ģ¤Ļ¤¤¤¤¤³¤Č¤Ē¤¹¤Ķ”£

¤¤¤Ž”¢„µ„Š„Ė¤ņ”ÖČĮ¤«¤±„µ„Š„Ė„ģ”¼„¹”פȤ¤¤¦·Į¤Ē„¹„Ż”¼„IJ½¤·¤ĘÉü³č¤µ¤»¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£ŗĀ“ÖĢ£¤«¤éĘįĒĘ¹Į¤Ž¤Ē¤Ī„ģ”¼„¹¤Ź¤ó¤Ē¤¹”£15ĒƤŪ¤ÉĮ°¤ĖøŤ¤„µ„Š„Ė¤ņ¼«Ź¬¤æ¤Į¤Ē½¤Į¶¤·”¢ČĮ³Ż¤±¤Ė¤·¤ĘĄø¤ŹÖ¤é¤»¤Ž¤·¤æ”£¤½¤ģ¤ņ„č„Ć„Č„Ž„ó¤¬Įą¤ź¤Ž¤·¤æ”£Čą¤é¤Ļ„č„Ć„ČĶŃøģ¤ņ»Č¤¤¤Ž¤¹¤«¤é”¢¤æ¤Č¤Ø¤ŠŻ„”Ź¤«¤¤”Ė¤Ī¤³¤Č¤ņ„Ŗ”¼„ė¤Č¤¤¤Ć¤æ¤ź”¢„Ń„É„ė¤Č¤¤¤Ć¤æ¤ź¤·¤Ę¤¤¤æ¤Ī¤Ē¤¹¤¬”¢ĖĶ¤Ļ»åĖž¤Ī³¤æĶ¤¬»Č¤Ć¤Ę¤¤¤æøĄĶÕ¤ņ·Ń¾µ¤·”¢Ģį¤½¤¦¤Č¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£ČĮ¤Ī¤³¤Č¤ņ”Ö„Õ”¼”פȤ¤¤¤¤Ž¤¹¤¬”Ö„Õ”¼„«„„µ„Š„Ė „Ļ„é„»”¼Āē²ń”פȤ·¤Ę¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£

„µ„Š„Ė¤ĪÅĮÅż¤ņ¼é¤ė¤æ¤į¤Ė”¢ø½ŗß,ĖčĒÆ„µ„Š„Ė¤ņ»Č¤Ć¤æ„ģ”¼„¹¤¬¹Ō¤ļ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£

ŗ£ĒƤĪ³«ŗŤĻ”¢6·ī21Ęü”¦22Ęü¤Ī2Ęü“Ö”£

¾Ü¤·¤Æ¤Ļ”¢„µ„Š„Ė„ģ”¼„¹¤Ī„µ„¤„Ȥņ¤“Ķ÷¤Æ¤Ą¤µ¤¤”£

¼Ā¤Ļ”¢¾åø¶¤µ¤ó¤Ī¤ŖÉ椵¤ó¤Ļ”¢øµ”¹³¤æĶ”£„µ„į¤ĖĀ¤ņ¤«¤Ž¤ģ¤æ¤³¤Č¤Ē³¤æĶ¤ņ°śĀą¤·¤Ę”¢Į„Āē¹©¤Ė¤Ź¤Ć¤æŹż¤Ē¤¹”£Ąļøå¤Ė„¢„į„ź„«·³¤«¤éĒŪµė¤µ¤ģ¤æĢŚŗą¤ņ»Č¤Ć¤Ę”¢”ÖĘīĶĪ„Ļ„®”פȤ¤¤¦æ·¤·¤¤„愤„פĪ„µ„Š„Ė¤ņČÆĢĄ¤·¤æŹż¤Č¤·¤ĘĶĢ¾¤Ź¤ó¤Ą¤½¤¦¤Ē¤¹”£¤½¤·¤Ęŗ£”¢¤ŖÉ椵¤ó¤ĪĮ„Āē¹©¤Č¤·¤Ę¤Ī»Å»ö¤ņ¤¹¤°¤½¤Š¤Ēø«¤Ę¤¤æ¾åø¶¤µ¤ó¤Ļ”¢NPOĖ”æĶ”Ö„Ļ„Ž„¹”¼„”פĪĶż»öŤȤ·¤Ę”¢„µ„Š„Ė¤Ź¤É”¢»åĖž¤Ī³¤æĶŹø²½¤ņÅø¼Ø¤¹¤ė»ÜĄß¤ņ±æ±Ä¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£»åĖž»Ō¤Ė¤¢¤ė„Ļ„Ž„¹”¼„¤Ī»ÜĄß¤Ė¤Ļ¹©Ė¼¤ā¤¢¤Ć¤Ę”¢¤½¤³¤Ē¤Ļ„µ„Š„Ėŗī¤ź¤¬ŗ£¤ā¹Ō¤ļ¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£¤æ¤Ą”¢„µ„Š„Ė¤ņŗī¤ė¤³¤Č¤Ī¤Ē¤¤ėĮ„Āē¹©¤µ¤ó¤Ļ”¢ø½ŗߤĒ¤Ļæō¾Æ¤Ź¤¤¤Č¤¤¤¤¤Ž¤¹”£

¢”„µ„Š„Ė¤ĪŹø²½¤ņ·Ń¾µ¤¹¤ė¤æ¤į¤Ė

»åĖž¤Ė¤ĻĀē¾ėĄ¶¤µ¤ó¤Č¹āĪɤµ¤ó¤Ī2æĶ¤·¤«»Ä¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤»¤ó”£²ĘģĮ“ĀĪ¤Ē„µ„Š„Ė¤¬ŗī¤ģ¤ė¤Ī¤Ļ”¢µÜøŽŠæȤĪæ·¾ė¤µ¤ó¤¬Č¬½Å»³¤Ė”¢°Ė¹¾Åē¤Ė»åĖž½ŠæȤĪæĶ¤¬¤¤¤ė¤Ą¤±¤Ē¤¹”£¤Ē¤¹¤¬”¢øå¼Ō£²æĶ¤Ļ80ŗŠ¤ņĶ¤Ø¤Ę¤¤¤ė¤Ī¤Ē”¢¤¤¤Ä¤Ž¤Ē¤āŗī¤ģ¤ė¤ļ¤±¤Ē¤Ļ¤¢¤ź¤Ž¤»¤ó”£ĆķŹø¤¬¤¢¤ģ¤Šŗī¤ģ¤ė¤Ē¤·¤ē¤¦¤¬”¢¤¤¤Ž¤Ļ¤½¤ó¤ŹĆķŹø¤Ļ¤Ź¤«¤Ź¤«¤¢¤ź¤Ž¤»¤ó”£Āē¾ėĄ¶¤µ¤ó¤Č¹āĪɤµ¤ó2æĶ¤¬¤Ē¤¤Ź¤¤¤Č½Ŗ¤ļ¤ź¤Ė¤Ź¤Ć¤Ę¤·¤Ž¤¤¤Ž¤¹”£

¤½¤³¤Ē”¢øå·Ń¼Ō¤ņ°éĄ®¤¹¤ė¤æ¤į¤Ė„µ„Š„Ė¤ņ„¹„Ż”¼„IJ½¤·¤Ž¤·¤æ”£Āē¤¤¤¤ā¤Ī¤Ļ¤Ŗ¶ā¤ā¤«¤«¤ė¤Ī¤Ēŗī¤ģ¤Ž¤»¤ó¤«¤é”¢2æĶ¤Æ¤é¤¤¤Ē¾č¤ģ¤ė¤č¤¦¤Ź¤ā¤Ī¤ņŗī¤ķ¤¦¤Č¤¤¤¦·×²č¤ņ¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£„«„Ģ”¼¤Ī¤č¤¦¤Ė2æĶ¤ĒĶ·¤Ł¤ė¤č¤¦¤Ė¤·¤æ¤¤¤ó¤Ē¤¹”£Āē¾ė¤µ¤ó¹āĪɤµ¤ó¤Ē°ģ¤Ä¤ŗ¤Äŗī¤ķ¤¦¤Č¤¤¤¦·×²č¤Ē¤¹”£¤É¤¦¤Ė¤«¤·¤Ę½®¤ĪĆķŹø¤¬¤Æ¤ė¤č¤¦¤Ė¤Č¤ä¤Ć¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£

¤³¤Į¤é¤¬”¢¾åø¶¤µ¤ó¤Ī¤ŖĻƤĖ¤¢¤Ć¤æĘóæĶ¾č¤ź¤Ī„µ„Š„Ė”£¾®¤µ¤¤„«„Ģ”¼¤ĖČĮ¤¬ÉÕ¤¤¤Ę¤¤¤ė“¶¤ø¤Ē¤¹”£·ė¹½¾č¤ź¤³¤Ź¤¹¤Ī¤āĀēŹŃ¤½¤¦¤Ź¤ó¤Ē¤¹¤¬”¢³¤¤Ė½Š¤ĘÉ÷¤ņ¼õ¤±¤ĘĮö¤Ć¤Ę¤¤¤ėĶĶ»Ņ¤ĻĖÜÅö¤Ėµ¤»ż¤Į¤č¤µ¤½¤¦¤Ē¤·¤æ”£¾åø¶¤µ¤ó¤¬¤Ŗ¤Ć¤·¤ć¤Ć¤Ę¤¤¤æ¤č¤¦¤Ė”¢¤¤¤Ž”¢„µ„Š„Ė¤ņŗī¤ė¤³¤Č¤Ī¤Ē¤¤ėĮ„Āē¹©¤µ¤ó¤ĻĖÜÅö¤ĖøĀ¤é¤ģ¤Ę¤¤¤Ž¤¹¤¬”¢„¹„Ż”¼„IJ½¤Ė¤č¤Ć¤Ę„µ„Š„Ė¤ĪŹø²½¤¬·Ń¾µ¤µ¤ģ¤ė¤Č¤¤¤¤¤Ē¤¹¤Ķ”£

¼Ā¤Ļŗ£²ó¤Ī¼čŗą¤Ē¤Ļ”¢¤½¤Īµ®½Å¤Źµ»½Ń¤ņ¼õ¤±·Ń¤°Į„Āē¹©¤µ¤ó¤Ī¤Ŗ¤Ņ¤Č¤ź”¢Āē¾ėĄ¶¤µ¤ó¤Ė¤ā¤ŖĻƤņ»Ē¤¦¤³¤Č¤¬¤Ē¤¤æ¤ó¤Ē¤¹”Ŗ¤½¤Ī¤ŖĻƤĻ”¢¤Ž¤æĶč½µ¤ŖĘĻ¤±¤·¤Ž¤¹”£

¾åø¶¤µ¤ó¤Ī¤ŖĻƤĻ„Ż„Ć„É„„ć„¹„ȤĒ¤ā¾Ü¤·¤Æ¤ŖĘĻ¤±¤·¤Ę¤¤¤Ž¤¹”£

¤³¤Į¤é¤ā¤¼¤Ņ¤ŖŹ¹¤¤Æ¤Ą¤µ¤¤”Ŗ

”Śŗ£½µ¤ĪČÖĮČĘā¤Ē¤Ī„Ŗ„ó„Ø„¢¶Ź”Ū

”¦¼ł³¤¤Ī»å / Cocco

”¦„¤„é„脤·īĢėÉĶ / ĀēÅēŹŻ¹ī

””””””””””„Ż„Ć„É„„ć„¹„ȤņÄ°¤Æ

””