2024年05月25日

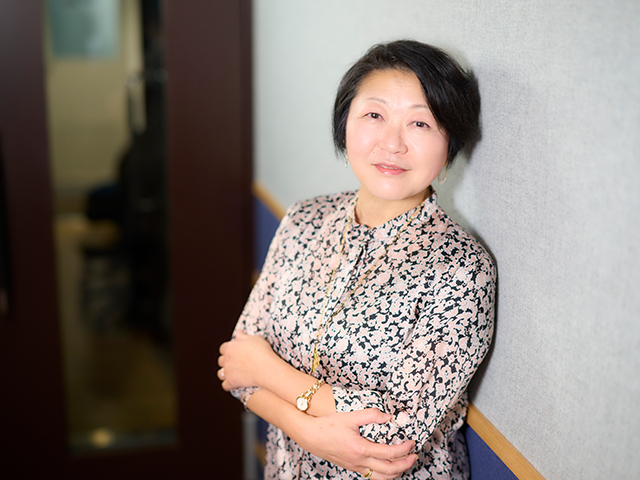

長谷部愛さんは、1981年、神奈川県のお生まれ。

信州大学教育学部をご卒業後、テレビ、ラジオの局員として、

番組制作やキャスター、リポーターを経験したのち、2012年に気象予報士資格を取得。

翌年から、Yahoo!の天気・災害動画などのメディアに出演し、ご活躍。

2018年からは、東京造形大学で教鞭をとり、学生の指導にあたられていらっしゃいます。

また、オランダのテレビ局やフジテレビなどのテレビ番組に出演する他、

講演会、スポーツライターとしての執筆など、幅広くご活動されていらっしゃいます。

──絵画や漫画から気候変動や気象現象が分かる

茂木:長谷部さん、今回中央公論新社から出されました『天気でよみとく名画-フェルメールのち浮世絵、ときどきマンガ』を拝読して、こんなに面白い世界があるのかと思いました。

例えば、誰もが知ってるようなモネとか、葛飾北斎とか、ああいう絵画を見ている時に「こういう色なんだ」と思っていましたけど、実はその色に深い意味があるらしい、と。

長谷部:そうなんです。空の色には、深い意味が色んな面で切り取れるんですよね。

茂木:モネで言うと、『ルーアン大聖堂』を様々な色でたくさん描いていますけど、今まで僕は美術館で見ても、いろんな色で描いてるなとしか思っていなかったんです(笑)。でも、実は?

長谷部:実は、霧であったり、夜明け前だったり、それから昼、夕方という、多彩な1日の空の色を全て描き出している、というのが、モネの『ルーアン大聖堂』という作品なんです。

茂木:確かに、今まで空をぼうっと見ていたんですけど、それがどんな雲かなども、長谷部さんだと分かっちゃうんですよね。

長谷部:そうなんです。ぱっと見ると「あ、これは雨が降らなそうな積雲…綿雲だな」とか、「これはちょっと雨を降らせそうな乱層雲かな」とか(笑)。

茂木:気象予報士は、美術館に行ってもそういうところを見ているんですか(笑)?

長谷部:私が少し特殊なのかも知れません(笑)。皆もそうやって見ていると思い込んでいたので、この授業を作る時にも「天気と絵画」(というキーワード)の資料がいっぱいあるんじゃないかなと思っていたんです。

茂木:元々自分がそう見ていたから、資料があると思っていたらなかったんですか(笑)?

長谷部:なかったんです。なので大苦戦したんです。

茂木:じゃあ、どうやって調べたんですか?

長谷部:私が、これだったら天気のことについて深く掘れそうだという作品を、500冊ぐらいの美術の本などでぱっと見たんですけど、その中で良さそうなものとか、あと馴染みのある名画とかを抽出して、「何か天気で掘れないかな」ということを一から自分の中で作っていました。

茂木:え? これはひょっとして、世界的に見てもものすごくオリジナルな本ということですか?

長谷部:そうなんです。

茂木:これは大変なことをやってしまったんじゃないですか?

長谷部:(笑)。だから気象予報士の仲間からは、「長谷部さんが一番最初にフェルメールのこの風景画についての考察を加えたことになるから、これが基本になっていくよね」という、不思議なプレッシャーを掛けられました(笑)。

茂木:あと、この『天気でよみとく名画』では、元々は地球温暖化とか気候変動のことも意識されたと仰っていますね。僕は読んでいて初めて「ああ」と思ったんですけど、ヨーロッパには寒い時期があったんですね。

長谷部:そうなんです。北半球全体で「小氷期」というすごく寒い時期があったんですけど、日本の江戸時代もその一つです。

茂木:「何とかの飢饉」とかになったりとか…。

長谷部:はい、飢饉がいっぱいあったのもその一つです。

茂木:それは、例えばどういう絵を見ると分かるんですか?

長谷部:雪の絵を見ると分かります。ブリューゲルという画家か季節画を描いているんですけれども…。

茂木:狩人が雪の中を駆けていくあの有名な絵が、小氷期と関係あるんですか。

長谷部:そうなんです。小氷期だからこそ、ああいう絵がたくさん描かれました。他の画家も描いていたりするんですけれども、少なからずとも影響を受けているんじゃないか、ということです。

茂木:じゃあ、本当にヨーロッパは寒くて雪が降っていた時期だから、そういう絵を書いた、と。いや、僕は今までぼうっと見ていましたよ。そんなことを考えるんですね(笑)。

長谷部:はい。「17世紀は雪景色が多いな」とぼんやり思っていて、浮世絵の江戸時代もずいぶん大きな雪だるまとか描かれてることをぱっと思い出して、「あ、やっぱりここも小氷期の一部に入っていて、影響を受けているんだろうな」と思ったりしました。

茂木:この本にある、『鬼滅の刃』の作者の出身地を当てるという、これは何で分かるんでしたっけ?

長谷部:まず、『鬼滅の刃』には煉獄杏寿郎というキャラクターがいて、その煉獄さんが使う技に「不知火」というものがあるんです。不知火と聞くと、ぱっと思い浮かぶのは柑橘とかだと思いますが、八代海というところで起きる現象を、不知火と言うんです。

茂木:そうなんですか。

長谷部:「不知火」という言葉自体はもうすごい昔からあって、蜃気楼の一種なんですね。その煉獄さんが使う技も、おそらく気象現象の不知火をモチーフにしているんじゃないか、というふうに見られるんですよ。

茂木:なるほど。実際、作者の方は九州…?

長谷部:調べたら福岡と出てらっしゃって。不知火は熊本の八代海(不知火海)というところで見られる現象なんですけど、不知火という言葉自体は、昔、福岡とかの九州の北の方で使われていた言葉だったので、作者の吾峠さんはその辺りでお生まれになったとか、その辺りにゆかりのある方じゃないかな、と。実は不知火という言葉は、気象予報士でもなかなか知らないんです。

茂木:不知火(知らない)んです(笑)。ダジャレを言っちゃってすみません(笑)。そういうことまで分かっちゃうものなんですね。

長谷部:はい(笑)。「不知火」を「知らない」と仰いましたけど、言葉の語源もそうなんです。その時の天皇が、「何か遠くで光が見えるけれども、あの光って何だっけ?」と色んな人に聞いたんですけど、誰も知らなかったので「不知火」という名前になったそうです。

●長谷部愛さん(@hasebeai8) / X(旧Twitter)公式アカウント

●中央公論新社「天気でよみとく名画」特設ページ

↑名画の解説がたくさん掲載されています!

ラジオを聞きながら見ると良いかも…?!

●天気でよみとく名画 / 長谷部 愛 (著)

(Amazon)

(Amazon)

●ウェザーマップ(天気予報)公式サイト

信州大学教育学部をご卒業後、テレビ、ラジオの局員として、

番組制作やキャスター、リポーターを経験したのち、2012年に気象予報士資格を取得。

翌年から、Yahoo!の天気・災害動画などのメディアに出演し、ご活躍。

2018年からは、東京造形大学で教鞭をとり、学生の指導にあたられていらっしゃいます。

また、オランダのテレビ局やフジテレビなどのテレビ番組に出演する他、

講演会、スポーツライターとしての執筆など、幅広くご活動されていらっしゃいます。

──絵画や漫画から気候変動や気象現象が分かる

茂木:長谷部さん、今回中央公論新社から出されました『天気でよみとく名画-フェルメールのち浮世絵、ときどきマンガ』を拝読して、こんなに面白い世界があるのかと思いました。

例えば、誰もが知ってるようなモネとか、葛飾北斎とか、ああいう絵画を見ている時に「こういう色なんだ」と思っていましたけど、実はその色に深い意味があるらしい、と。

長谷部:そうなんです。空の色には、深い意味が色んな面で切り取れるんですよね。

茂木:モネで言うと、『ルーアン大聖堂』を様々な色でたくさん描いていますけど、今まで僕は美術館で見ても、いろんな色で描いてるなとしか思っていなかったんです(笑)。でも、実は?

長谷部:実は、霧であったり、夜明け前だったり、それから昼、夕方という、多彩な1日の空の色を全て描き出している、というのが、モネの『ルーアン大聖堂』という作品なんです。

茂木:確かに、今まで空をぼうっと見ていたんですけど、それがどんな雲かなども、長谷部さんだと分かっちゃうんですよね。

長谷部:そうなんです。ぱっと見ると「あ、これは雨が降らなそうな積雲…綿雲だな」とか、「これはちょっと雨を降らせそうな乱層雲かな」とか(笑)。

茂木:気象予報士は、美術館に行ってもそういうところを見ているんですか(笑)?

長谷部:私が少し特殊なのかも知れません(笑)。皆もそうやって見ていると思い込んでいたので、この授業を作る時にも「天気と絵画」(というキーワード)の資料がいっぱいあるんじゃないかなと思っていたんです。

茂木:元々自分がそう見ていたから、資料があると思っていたらなかったんですか(笑)?

長谷部:なかったんです。なので大苦戦したんです。

茂木:じゃあ、どうやって調べたんですか?

長谷部:私が、これだったら天気のことについて深く掘れそうだという作品を、500冊ぐらいの美術の本などでぱっと見たんですけど、その中で良さそうなものとか、あと馴染みのある名画とかを抽出して、「何か天気で掘れないかな」ということを一から自分の中で作っていました。

茂木:え? これはひょっとして、世界的に見てもものすごくオリジナルな本ということですか?

長谷部:そうなんです。

茂木:これは大変なことをやってしまったんじゃないですか?

長谷部:(笑)。だから気象予報士の仲間からは、「長谷部さんが一番最初にフェルメールのこの風景画についての考察を加えたことになるから、これが基本になっていくよね」という、不思議なプレッシャーを掛けられました(笑)。

茂木:あと、この『天気でよみとく名画』では、元々は地球温暖化とか気候変動のことも意識されたと仰っていますね。僕は読んでいて初めて「ああ」と思ったんですけど、ヨーロッパには寒い時期があったんですね。

長谷部:そうなんです。北半球全体で「小氷期」というすごく寒い時期があったんですけど、日本の江戸時代もその一つです。

茂木:「何とかの飢饉」とかになったりとか…。

長谷部:はい、飢饉がいっぱいあったのもその一つです。

茂木:それは、例えばどういう絵を見ると分かるんですか?

長谷部:雪の絵を見ると分かります。ブリューゲルという画家か季節画を描いているんですけれども…。

茂木:狩人が雪の中を駆けていくあの有名な絵が、小氷期と関係あるんですか。

長谷部:そうなんです。小氷期だからこそ、ああいう絵がたくさん描かれました。他の画家も描いていたりするんですけれども、少なからずとも影響を受けているんじゃないか、ということです。

茂木:じゃあ、本当にヨーロッパは寒くて雪が降っていた時期だから、そういう絵を書いた、と。いや、僕は今までぼうっと見ていましたよ。そんなことを考えるんですね(笑)。

長谷部:はい。「17世紀は雪景色が多いな」とぼんやり思っていて、浮世絵の江戸時代もずいぶん大きな雪だるまとか描かれてることをぱっと思い出して、「あ、やっぱりここも小氷期の一部に入っていて、影響を受けているんだろうな」と思ったりしました。

茂木:この本にある、『鬼滅の刃』の作者の出身地を当てるという、これは何で分かるんでしたっけ?

長谷部:まず、『鬼滅の刃』には煉獄杏寿郎というキャラクターがいて、その煉獄さんが使う技に「不知火」というものがあるんです。不知火と聞くと、ぱっと思い浮かぶのは柑橘とかだと思いますが、八代海というところで起きる現象を、不知火と言うんです。

茂木:そうなんですか。

長谷部:「不知火」という言葉自体はもうすごい昔からあって、蜃気楼の一種なんですね。その煉獄さんが使う技も、おそらく気象現象の不知火をモチーフにしているんじゃないか、というふうに見られるんですよ。

茂木:なるほど。実際、作者の方は九州…?

長谷部:調べたら福岡と出てらっしゃって。不知火は熊本の八代海(不知火海)というところで見られる現象なんですけど、不知火という言葉自体は、昔、福岡とかの九州の北の方で使われていた言葉だったので、作者の吾峠さんはその辺りでお生まれになったとか、その辺りにゆかりのある方じゃないかな、と。実は不知火という言葉は、気象予報士でもなかなか知らないんです。

茂木:不知火(知らない)んです(笑)。ダジャレを言っちゃってすみません(笑)。そういうことまで分かっちゃうものなんですね。

長谷部:はい(笑)。「不知火」を「知らない」と仰いましたけど、言葉の語源もそうなんです。その時の天皇が、「何か遠くで光が見えるけれども、あの光って何だっけ?」と色んな人に聞いたんですけど、誰も知らなかったので「不知火」という名前になったそうです。

●長谷部愛さん(@hasebeai8) / X(旧Twitter)公式アカウント

●中央公論新社「天気でよみとく名画」特設ページ

↑名画の解説がたくさん掲載されています!

ラジオを聞きながら見ると良いかも…?!

●天気でよみとく名画 / 長谷部 愛 (著)

(Amazon)

(Amazon)●ウェザーマップ(天気予報)公式サイト