今の時代に通じる伝統芸能の大切さ

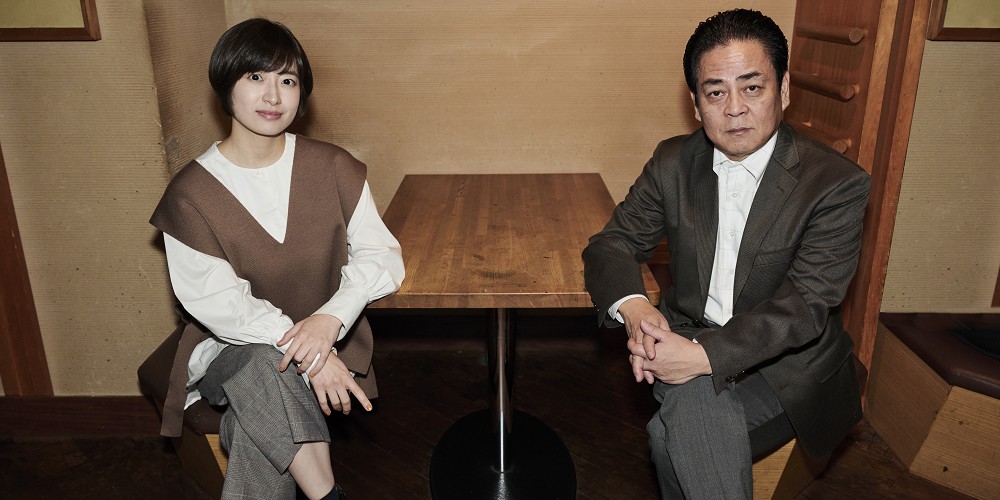

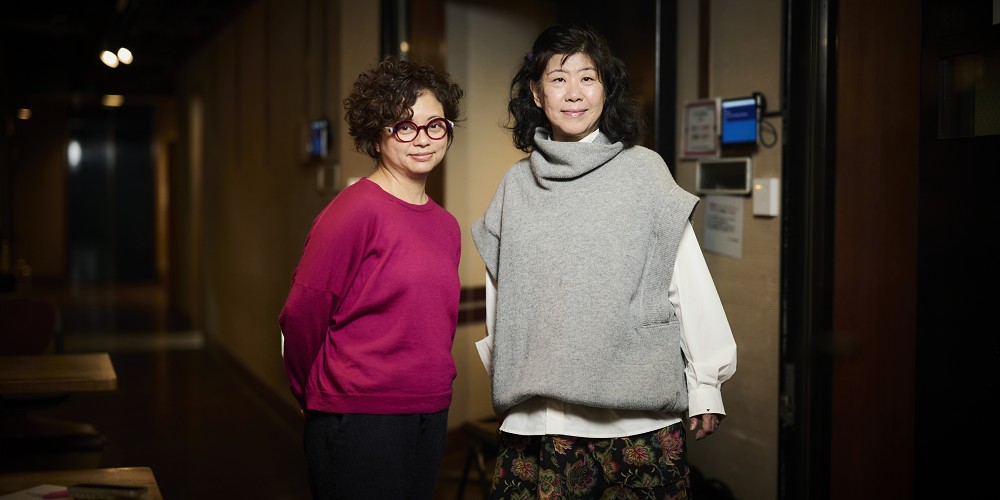

野村萬斎さん(狂言師)×森下佳子さん(脚本家)

2017

06.11

映画『花戦さ』の中でコミカルな演技をみせている萬斎さん。彼の「笑い」に対する思い、さらには、伝統芸能についても伺いました。

言葉やしぐさによってすべてを表現する「狂言」の世界で生きる萬斎さんは、「笑い」というものをどう捉えているのでしょうか。

映画『花戦さ』では、京都を舞台に、生け花だけではなく、茶道や書といった日本の伝統文化も多く登場しています。狂言という伝統芸能を受け継ぐ萬斎さんにとって、日本文化とはどういったものでしょうか。

■『花戦さ』

6月3日(土)全国公開

コピーライト:©2017「花戦さ」製作委員会

配給:東映

出演者:野村萬斎 市川猿之助 中井貴一 佐々木蔵之介 佐藤浩市

脚本:森下佳子

音楽:久石 譲

監督:篠原哲雄

原作:鬼塚 忠「花戦さ」(角川文庫刊)

「映画『花戦さ』オフィシャルサイト」

笑いとは意外性

言葉やしぐさによってすべてを表現する「狂言」の世界で生きる萬斎さんは、「笑い」というものをどう捉えているのでしょうか。

- 萬斎さん

- 笑いには、意外性がありますよね。予定調和的にコトが進むと、笑いは起こらないんですよね。意外で思いもしないことに驚くことが、笑いでもあり、また真逆に絶対そうなると思ったら案の定すぎる時も笑えるかもしれないですけどね。

- 森下さん

- 萬斎さんは、笑いと日々格闘しているわけですよね。

- 萬斎さん

- まぁね。でも、お笑いと狂言の笑いは、ちょっと違って、お笑いは瞬発力がすごく強い気がするんですけど、狂言は、言っていることやパターンは、わりあい単純で、繰り出す間や今あるシチュエーションの中で次、どう意外性を出すかという感じでしょうかね。トリッキーのほうがいいなと思う。僕は演技する時ね、役者さんがどういう演技をするのかをわかった上で、やるほうがいろいろ遊べますよね。気の合う役者さんとか慣れてくると、相手がこうくると、外せるとか、こうきたいからこうなんだと、役者は、コミュニケーションですから、球のキャッチボールがおもしろくいく人がやっぱり演技が充実すると思うんですよね。世の中にはどう球をなげても自分の作った球しか投げない人も時々いますしね。

- 森下さん

- そういうもんですね。

- 萬斎さん

- どんなに変化球を投げてもストレートしか返さない人がいて、ストレート中心の人なんだと思って、こっちが違う球を投げても相変わらず、同じ球しか投げないとかね。どうしてもこの人はこういう役作りしたいだ、じゃ、わかったというような。そういう意味では古典芸能の人のほうが幅があるのかなぁ。

芸術文化は、人の心を開かせるもの

映画『花戦さ』では、京都を舞台に、生け花だけではなく、茶道や書といった日本の伝統文化も多く登場しています。狂言という伝統芸能を受け継ぐ萬斎さんにとって、日本文化とはどういったものでしょうか。

- 萬斎さん

- この映画を見ると、お花、お茶、日本画もでてきて、演じているのが狂言師と歌舞伎役者だったりして、まず日本文化の層が見られますよね。そして、お花、お茶で人間が心開く瞬間が映画になっているではないですか。武力ではなくて、芸術文化が、自ずと人の心を開かせるんだってことがすごく描かれている。どの時代も心を開くためにそういう芸事というのはあると思える映画のような気がしますね。

- 森下さん

- そうですね。

- 萬斎さん

- そういう意味では、全部押し付けるんじゃなくて、余白があって、そこに見ている人、参加している人が自分で埋めていく、そういう能動的な作業があるじゃないですか。お花も池坊は芯を見て、そこから時間や空間的なもの、草はあって花がきて、また枝がきてと移し変わりを見て、また芯に戻って全体を見て、その意味合いを追ってく中で、心の変化が起こるじゃないですか。墨絵も見ている人が色をつければいいのかもしれないし、お茶だってポツポツポツと音がしているのに対して、ただ単にお湯が滾っている音と言うのではなくて、自分の脈拍と対比し、思いを巡らすとか、自分も能動的に関わっていて、また返ってきてというそのコミュニケーションが行われるところが日本文化のおもしろいところだと思います。

- 森下さん

- 受け取ったり、感じ方というのもひとつの文化というか、感じる力も鍛えないといけないのかもしれないですよね。

■『花戦さ』

6月3日(土)全国公開

コピーライト:©2017「花戦さ」製作委員会

配給:東映

出演者:野村萬斎 市川猿之助 中井貴一 佐々木蔵之介 佐藤浩市

脚本:森下佳子

音楽:久石 譲

監督:篠原哲雄

原作:鬼塚 忠「花戦さ」(角川文庫刊)

「映画『花戦さ』オフィシャルサイト」