2019年01月26日

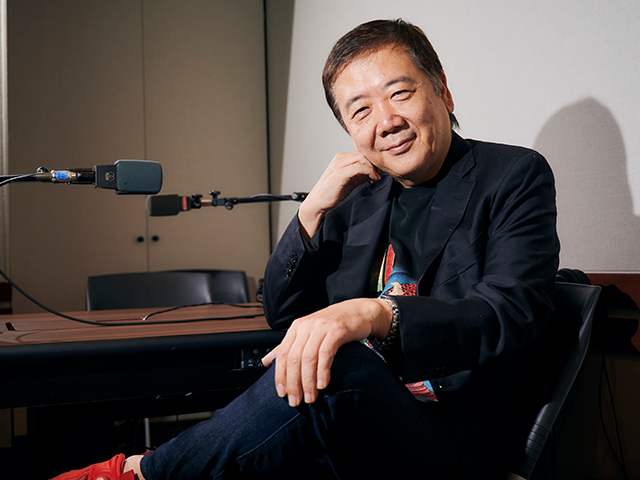

今週ゲストにお迎えしたのは、先週に引き続き、慶應義塾大学医学部 小児科教授 高橋孝雄さんです。

1957年生まれ、現在、慶應義塾大学医学部で、小児科の主任教授としてご活躍中です。

専門は小児科一般と小児神経。

1982年、慶応義塾大学医学部を卒業後、アメリカのハーバード大学、

マサチューセッツ総合病院の小児神経科で勤務され治療にあたられました。

ハーバード大学の医学部では、神経学の講師も勤められました。

その後、1994年に帰国、慶應義塾大学小児科で、医師、教授として勤めていらっしゃいます。

そして昨年の9月、マガジンハウスから刊行された、

「小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て」がベストセラーとなり、話題を集めていらっしゃいます。

そんな、高橋孝雄さんにお話を伺いました。

──小児科医になったきっかけ

茂木:高橋先生は実は、お父さまが4歳の時に脳腫瘍で亡くなられてしまったということで、お母さんもものすごくご苦労されたんですよね。

いわゆる、女手一つで…っていうことだったと思うんですけど、高橋先生にとってのお母さんとはどんな存在だったんですか?

高橋:苦労してない人ですね。

茂木:えっ! そうなんですか!?

高橋:いや、苦労してないわけはないと思うんですよ。

僕は大学生になって初めて自分が小さい時に生活保護で生活していたんだってこと知ったんですけれども、そんなことを子供の時に感じたことすらなかったです。

茂木:世間の人が思い描く慶応大学医学部の教授というのは裕福な家庭っていうイメージなんだと思うんです。

でも、高橋さんがお子さんの時には“裕福と感じていた”ということですよね。

高橋:子供からすれば十分裕福で。住む家があって、学費は祖父が出してくれていて、母親は心配げな顔しないで毎日気楽に生きていたというのが、私の思い出なんですね。

父親がいなくて寂しいと思ったことはなかったわけですから、裕福ですよね。

茂木:お母さまが苦労を感じさせなかったっていうところがすごいですね。偉大なお母さんじゃないですか!

高橋:それも、遺伝的な素因で。楽天家だから、脳腫瘍って分かっていたけど死ぬとは思わなかったのよ~って軽く言ってました。

茂木:本にも書かれていましたよね。

結婚される前から手術ができないところに脳腫瘍があるって事をお父さまに聞かされてたにも関わらず、別に大丈夫だと思っていたってことですよね。

とても素敵なお母さまで、なるべく子供達に心配かけないように育てられたと思うんですけど、

お父さまが脳腫瘍になられたのは、東京大学で地球物理をされたり気象庁で色々と研究されている中で、勉強のし過ぎで脳腫瘍になったんじゃないかと思い込まれてたんだそうですね。

高橋:間違いなく思い込んでましたね。ですから、僕にも弟にも勉強するな、勉強するなと言っていましたし、医師になってからは仕事をしすぎるな、と。頭を使うなと言われ続けたんですね。

茂木:それだけお父さまのことが残念に思われたんだと思うんですけど、そんな中、自分で勉強をやろうと思ってやられたんですか?

高橋:そうですね。良くも悪くも僕の個性というのは負けず嫌いだと思うんですね。マラソンも多分そういうことなんじゃないかと。筋肉もありますし、心肺能力もあるかもしれないけど、最後は負けん気だと思うんです。

勉強もそうですね。その中で母に“勉強しないで降りて来なさい。一緒にご飯食べよう。テレビ見よう。”って言われたら、負けん気の強い少年は勉強しますよね。

茂木:普通のお母さんと逆ですね!

高橋:でも、母はそう言えば勉強すると思って言ったんじゃないんです。本当に勉強なんかしたらお父さんみたいに死んじゃうって、本当に心から心配してくれてたんですね。

茂木:そして、進学された慶応大学医学部の数ある医学の専門の中で、小児科医を志されたきっかけとなる出来事があったそうなんですけども…。

高橋:医学部の勉強をしているとどの科も面白いし、まずは外科医にあこがれたり、他の人にできない技を身につけることに気持ちは行くんですけど、産婦人科の臨床実習をしている時に、たまたま受け持ちだったお母さんが40週が予定日のところ、その半分強の28週で破水してしまったんです。

で、僕は指導医の先生に「分娩室までついて行っていいですか?」って聞いたんですね。指導医の先生は、「いいけど、子供は助からないかもしれないし、まずお母さんは泣くよ」って言われたんですね。

これは本当に申し訳なかったと思うんですけど、そういう修羅場を一度見てみたいという気持ちがあったんだと思います。好奇心を半分持って行ったところ、生まれた子供が全く息をしてなかったんです。

生体反応無しで、おそらく今振り返ってみると心臓もゆっくり脈打つ程度だったと思うんですが、そこで新生児の専門の医師が挿管チューブという直径2.5mmの管を口から気管に差し込んで、さらに酸素ボンベからチューブを持って来て、気管に入れたチューブと酸素ボンベから来ているチューブを両方まとめて口にくわえたんですね。

そして、ぱっぱっぱっぱっぱっぱっと口を動かしだしたんです。

細かい原理は後でわかったんですけど、それによって肺に送り込まれる酸素の圧力を調節してたそうです。

茂木:ほお~~!

高橋:すなわち、人工換気ですね。すると、瞬く間に赤ん坊がピンク色になって。それを医学用語でピンクアップって言うんですけど、

お母さんは「(赤ん坊を)よろしくお願いします!」と言って、新生児科医は「お母さん、任せて!」と言って口から管が出ている赤ん坊をタオルに包んで走って新生児集中治療室まで行って、保育器に入れたんです。

保育器って窓がいくつも開いてるんですけど、そこからの3人ぐらいの医者が手を入れたり、あるいは看護師さんが手を入れてへその緒からカテーテルを入れたり、モニターをつけたり、人工呼吸器に繋いだり…。

とにかく必要なことを全てやるんです。そこから後が凄かったんですけど、仕事が終わった人から手をどけて、手を入れていた小さな丸窓をパタンって閉めるんです。全ての窓が閉まった時点で、全て必要な手技が完了したということですよね。

茂木:おおっ!

高橋:そして、大の大人がたかだか数100グラムの赤ちゃんを見つめて、「OK!」と言ったんです。それがF1のピットインみたいだったんですよ。

茂木:もうプロの技ですね!

高橋:まるで、小さな赤ん坊の人生がビュン!とスタートするように見えて。

これが人の命を助けるということで、人に命を授けるっていうことだって思って、鳥肌が立ってかっこいいと思ったんですね。

それからずっとそのことが頭から離れなくて、小児科医になったんです。

茂木:それはもう、すごい強烈な原体験ですね。

もちろん、今の医学では治せない病気もありますけど、お医者さんがベストを尽くしてくださることが患者にとっては安心につながると思います。

高橋:「任せとけ!」の一言で安心するじゃないですか。

そういう意味ではやりがいのある仕事だし、小児科医は軽い病気やちょっとした不安を取り除く、そういう仕事であって欲しいなって思いますね。

茂木:そして、先生の著書「小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て」は、子育てをされているお母様方へのエールだと思うんですけど、

日本は少子化が問題になっている上、子供の施設などはうるさいという反対意見があって作れないとか…。子どもたちを取り巻く環境が中々大変なところもあるんですけど、それについて何か思うところございますか?

高橋:この本のタイトル「最高の子育て」って書いてありますけど、もちろんそんなものは存在しないですよね。ましてや私がそんなことについて述べるのはおかしいと思うんです。

ただ、この本で本当に申し上げたかったのは、子供を育ててる方も育てていない方も、社会全体で子供を育てる。これが最高の子育てだと思うんですね。

茂木:うんうん。

高橋:幸せな長寿を過ごすためには、運動もいいし将棋もいいと思います。でも、高齢者の方にとって本当の幸せは自分の生活のどこかに自分の子供、それは孫でなくても…子供たちがいる状態だと思います。

本当の笑顔を引き出しますし、子供たちのために自分は何をしたのかって考える機会にもなります。ですから、社会全体が子供を大事にするって大きな声で言う必要なんか全然ないんですよ。

ただ、いて良かったって思って欲しいんですね。本の最初にも書かせて頂いたんですけど、

「子供が幸せだったら、もうそれだけでみんな幸せではないですか? 子供がいてもいなくても、あなたの父性や母性を町の子供に分け与えませんか?」これが私が一番伝えたいメッセージなんです。

今夜、ご紹介してきました、高橋孝雄さんの著書「小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て」を直筆サイン入りで3名さまにプレゼントいたします。

ご希望の方は、必要事項を明記の上、メッセージフォームより、ご応募ください。

尚、当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

たくさんのご応募、お待ちしております。

●「『小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て』高橋孝雄 著 - マガジンハウス 」

●小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て / 高橋孝雄

(Amazon)

(Amazon)

次回のゲストは、作家の吉本ばななさんです。

お楽しみに!

1957年生まれ、現在、慶應義塾大学医学部で、小児科の主任教授としてご活躍中です。

専門は小児科一般と小児神経。

1982年、慶応義塾大学医学部を卒業後、アメリカのハーバード大学、

マサチューセッツ総合病院の小児神経科で勤務され治療にあたられました。

ハーバード大学の医学部では、神経学の講師も勤められました。

その後、1994年に帰国、慶應義塾大学小児科で、医師、教授として勤めていらっしゃいます。

そして昨年の9月、マガジンハウスから刊行された、

「小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て」がベストセラーとなり、話題を集めていらっしゃいます。

そんな、高橋孝雄さんにお話を伺いました。

──小児科医になったきっかけ

茂木:高橋先生は実は、お父さまが4歳の時に脳腫瘍で亡くなられてしまったということで、お母さんもものすごくご苦労されたんですよね。

いわゆる、女手一つで…っていうことだったと思うんですけど、高橋先生にとってのお母さんとはどんな存在だったんですか?

高橋:苦労してない人ですね。

茂木:えっ! そうなんですか!?

高橋:いや、苦労してないわけはないと思うんですよ。

僕は大学生になって初めて自分が小さい時に生活保護で生活していたんだってこと知ったんですけれども、そんなことを子供の時に感じたことすらなかったです。

茂木:世間の人が思い描く慶応大学医学部の教授というのは裕福な家庭っていうイメージなんだと思うんです。

でも、高橋さんがお子さんの時には“裕福と感じていた”ということですよね。

高橋:子供からすれば十分裕福で。住む家があって、学費は祖父が出してくれていて、母親は心配げな顔しないで毎日気楽に生きていたというのが、私の思い出なんですね。

父親がいなくて寂しいと思ったことはなかったわけですから、裕福ですよね。

茂木:お母さまが苦労を感じさせなかったっていうところがすごいですね。偉大なお母さんじゃないですか!

高橋:それも、遺伝的な素因で。楽天家だから、脳腫瘍って分かっていたけど死ぬとは思わなかったのよ~って軽く言ってました。

茂木:本にも書かれていましたよね。

結婚される前から手術ができないところに脳腫瘍があるって事をお父さまに聞かされてたにも関わらず、別に大丈夫だと思っていたってことですよね。

とても素敵なお母さまで、なるべく子供達に心配かけないように育てられたと思うんですけど、

お父さまが脳腫瘍になられたのは、東京大学で地球物理をされたり気象庁で色々と研究されている中で、勉強のし過ぎで脳腫瘍になったんじゃないかと思い込まれてたんだそうですね。

高橋:間違いなく思い込んでましたね。ですから、僕にも弟にも勉強するな、勉強するなと言っていましたし、医師になってからは仕事をしすぎるな、と。頭を使うなと言われ続けたんですね。

茂木:それだけお父さまのことが残念に思われたんだと思うんですけど、そんな中、自分で勉強をやろうと思ってやられたんですか?

高橋:そうですね。良くも悪くも僕の個性というのは負けず嫌いだと思うんですね。マラソンも多分そういうことなんじゃないかと。筋肉もありますし、心肺能力もあるかもしれないけど、最後は負けん気だと思うんです。

勉強もそうですね。その中で母に“勉強しないで降りて来なさい。一緒にご飯食べよう。テレビ見よう。”って言われたら、負けん気の強い少年は勉強しますよね。

茂木:普通のお母さんと逆ですね!

高橋:でも、母はそう言えば勉強すると思って言ったんじゃないんです。本当に勉強なんかしたらお父さんみたいに死んじゃうって、本当に心から心配してくれてたんですね。

茂木:そして、進学された慶応大学医学部の数ある医学の専門の中で、小児科医を志されたきっかけとなる出来事があったそうなんですけども…。

高橋:医学部の勉強をしているとどの科も面白いし、まずは外科医にあこがれたり、他の人にできない技を身につけることに気持ちは行くんですけど、産婦人科の臨床実習をしている時に、たまたま受け持ちだったお母さんが40週が予定日のところ、その半分強の28週で破水してしまったんです。

で、僕は指導医の先生に「分娩室までついて行っていいですか?」って聞いたんですね。指導医の先生は、「いいけど、子供は助からないかもしれないし、まずお母さんは泣くよ」って言われたんですね。

これは本当に申し訳なかったと思うんですけど、そういう修羅場を一度見てみたいという気持ちがあったんだと思います。好奇心を半分持って行ったところ、生まれた子供が全く息をしてなかったんです。

生体反応無しで、おそらく今振り返ってみると心臓もゆっくり脈打つ程度だったと思うんですが、そこで新生児の専門の医師が挿管チューブという直径2.5mmの管を口から気管に差し込んで、さらに酸素ボンベからチューブを持って来て、気管に入れたチューブと酸素ボンベから来ているチューブを両方まとめて口にくわえたんですね。

そして、ぱっぱっぱっぱっぱっぱっと口を動かしだしたんです。

細かい原理は後でわかったんですけど、それによって肺に送り込まれる酸素の圧力を調節してたそうです。

茂木:ほお~~!

高橋:すなわち、人工換気ですね。すると、瞬く間に赤ん坊がピンク色になって。それを医学用語でピンクアップって言うんですけど、

お母さんは「(赤ん坊を)よろしくお願いします!」と言って、新生児科医は「お母さん、任せて!」と言って口から管が出ている赤ん坊をタオルに包んで走って新生児集中治療室まで行って、保育器に入れたんです。

保育器って窓がいくつも開いてるんですけど、そこからの3人ぐらいの医者が手を入れたり、あるいは看護師さんが手を入れてへその緒からカテーテルを入れたり、モニターをつけたり、人工呼吸器に繋いだり…。

とにかく必要なことを全てやるんです。そこから後が凄かったんですけど、仕事が終わった人から手をどけて、手を入れていた小さな丸窓をパタンって閉めるんです。全ての窓が閉まった時点で、全て必要な手技が完了したということですよね。

茂木:おおっ!

高橋:そして、大の大人がたかだか数100グラムの赤ちゃんを見つめて、「OK!」と言ったんです。それがF1のピットインみたいだったんですよ。

茂木:もうプロの技ですね!

高橋:まるで、小さな赤ん坊の人生がビュン!とスタートするように見えて。

これが人の命を助けるということで、人に命を授けるっていうことだって思って、鳥肌が立ってかっこいいと思ったんですね。

それからずっとそのことが頭から離れなくて、小児科医になったんです。

茂木:それはもう、すごい強烈な原体験ですね。

もちろん、今の医学では治せない病気もありますけど、お医者さんがベストを尽くしてくださることが患者にとっては安心につながると思います。

高橋:「任せとけ!」の一言で安心するじゃないですか。

そういう意味ではやりがいのある仕事だし、小児科医は軽い病気やちょっとした不安を取り除く、そういう仕事であって欲しいなって思いますね。

茂木:そして、先生の著書「小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て」は、子育てをされているお母様方へのエールだと思うんですけど、

日本は少子化が問題になっている上、子供の施設などはうるさいという反対意見があって作れないとか…。子どもたちを取り巻く環境が中々大変なところもあるんですけど、それについて何か思うところございますか?

高橋:この本のタイトル「最高の子育て」って書いてありますけど、もちろんそんなものは存在しないですよね。ましてや私がそんなことについて述べるのはおかしいと思うんです。

ただ、この本で本当に申し上げたかったのは、子供を育ててる方も育てていない方も、社会全体で子供を育てる。これが最高の子育てだと思うんですね。

茂木:うんうん。

高橋:幸せな長寿を過ごすためには、運動もいいし将棋もいいと思います。でも、高齢者の方にとって本当の幸せは自分の生活のどこかに自分の子供、それは孫でなくても…子供たちがいる状態だと思います。

本当の笑顔を引き出しますし、子供たちのために自分は何をしたのかって考える機会にもなります。ですから、社会全体が子供を大事にするって大きな声で言う必要なんか全然ないんですよ。

ただ、いて良かったって思って欲しいんですね。本の最初にも書かせて頂いたんですけど、

「子供が幸せだったら、もうそれだけでみんな幸せではないですか? 子供がいてもいなくても、あなたの父性や母性を町の子供に分け与えませんか?」これが私が一番伝えたいメッセージなんです。

今夜、ご紹介してきました、高橋孝雄さんの著書「小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て」を直筆サイン入りで3名さまにプレゼントいたします。

ご希望の方は、必要事項を明記の上、メッセージフォームより、ご応募ください。

尚、当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

たくさんのご応募、お待ちしております。

●「『小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て』高橋孝雄 著 - マガジンハウス 」

●小児科医のぼくが伝えたい 最高の子育て / 高橋孝雄

(Amazon)

(Amazon)次回のゲストは、作家の吉本ばななさんです。

お楽しみに!